在汶上县有一个地方剧种,历经沧桑,却历久弥新,它就是山东省非物质文化遗产汶上梆子。3月23日,记者来到汶上梆子的发源地汶上县,走访老艺人、查阅历史资料,再现汶上梆子的前世今生。

“汶上梆子很能体现山东大汉的精气神,它最大的特点就是调子高,比大多数戏曲都高,有种拼命的感觉,因此有句话叫‘唱汶上梆子腔——得拼命’。”中国戏曲红梅金花奖获得者刘太华说,汶上梆子高昂的唱腔与题材也相辅相成,之前的题材主要以宫廷生活、草莽英雄故事为主,有“老十八本”“十七山”“十二关”等众多优秀剧本传世。从清朝到民国初年,汶上梆子更是空前繁荣,“村村锣鼓响,庄庄梆子声”就是当时的真实写照。

随着历史的发展,解放后的剧团又有了新使命——面向乡村,串乡赶会,真正把戏曲送到群众家门口。仅1965年一年,县梆子剧团就走遍全县480多个生产队,演出场数达到430场。县剧团真正成了服务庄户人的“庄户剧团”。

“咱们的庄户剧团不是指庄户人组成的剧团,而是给庄户人服务的剧团。”汶上县梆子剧团的老团长柴长申告诉记者,直到今天“庄户剧团”的名字还为汶上人民所熟知,并凭借着深厚的群众基础被誉为“鲁西南小百花”。

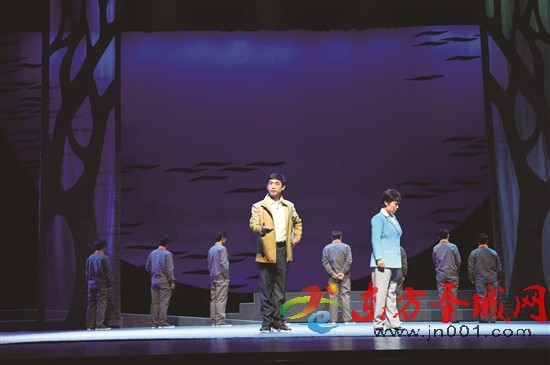

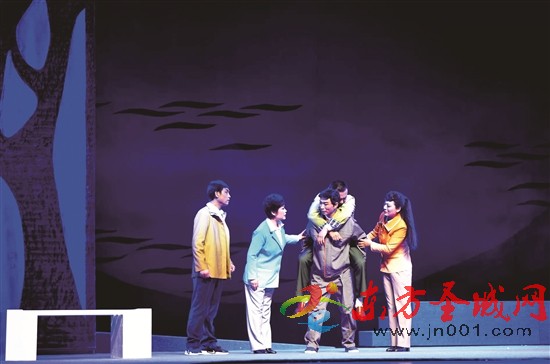

走进新时代,汶上梆子推陈出新,推出了《黄土黄》《尚贤村的烦心事》《退彩礼》等一系列反映目前生活的现代戏,也凭着诙谐幽默的唱词、通俗易懂的表演,在移风易俗、文化惠民、以文化人等重点工作中焕发了新的生机和活力。

“文化惠民演出就是一种传承方式,不仅增加了剧团收入,同时也提供了创作动力,让汶上梆子戏成为了汶上人生活的一部分。”刘太华说。2021年,汶上梆子开展送戏下乡1902场、戏曲进校园46场,惠及群众近20万人次。(记者 杨柳 通讯员 付一凡)

责任编辑: 作者:

① 凡本网注明"稿件来源:济宁日报、济宁晚报"的所有文字和图片稿件,版权均属于 济宁日报社和东方圣城网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源: 东方圣城网",违者本网将依法追究责任。

② 本网未注明"稿件来源:济宁日报、济宁晚报"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息的目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改,本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。

③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在一周内速来电或来函与东方圣城网联系。

投稿请至邮箱:jnrbs@163.com

※ 联系电话:(0537)2343210