1983年济宁地改市后,济宁市委决定复刊《济宁日报》,于是组建了济宁日报社领导班子,并招考了部分编采人员,在原中区报社的基础上启用济宁市第二招待所的一栋二层小楼,成立了济宁日报社。

新报社成立初期,既缺人员又无设备,可以说困难重重,但在市委和新报社党组的领导下,全体采编人员充分发扬艰苦奋斗的精神,想尽办法克服一切困难,圆满完成了市委交给的各项宣传任务。

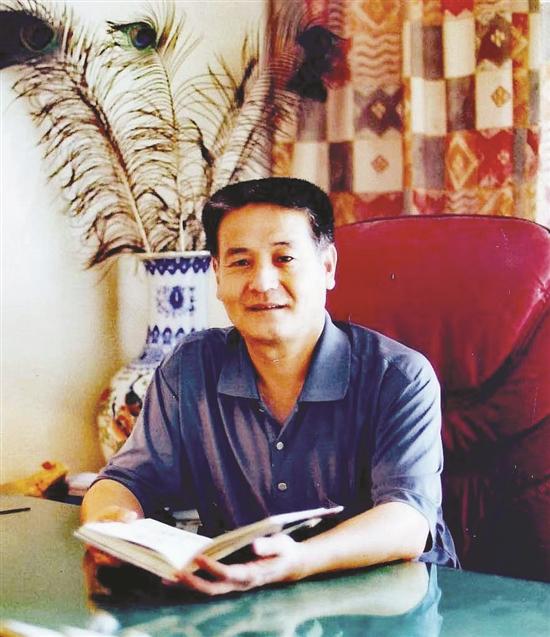

我是原济宁市报社编采人员之一,自并入济宁日报社后就被分配到美术摄影组,负责报纸版面的美化和摄影采访工作。起初我们组只有三个人,却要肩负着新闻采访、暗房冲扩、标题美化、广告制作、版样设计等一系列工作。由于当时报社没有自己的印刷厂和印刷制版设备,不少工作要花很多时间和精力才能完成。譬如,新闻照片的拍摄除要骑自行车满市区跑外,还要逐步建立摄影通讯员队伍。冲扩照片要自制暗房和设备,美化标题和广告版面都要事先写好划好再跑到印刷厂制版车间,让工人师傅拍照制版。我们不仅要做好新闻采访和美编的工作,还涉及广告科和校对室的部分业务,所以就更加大了我们的工作量。八十年代初,报纸仍是铅字印刷,设计版面必须首先划好版样,版样就是按铅字大小一样的小方格,整齐排列到和报纸大小相同的样纸上,一字一格,不能多也不能少,多了铅字装不下,少了就会出现大面积空白,所以每篇稿件都要编辑抄在十字一行的稿纸上。划版样要力求做到,标题和稿件排列要横竖交错、字体要灵活多变、版面要密疏兼顾,这些都要精心设计,不能有错,一旦有错就会给拣字工人和拼版工人造成很大麻烦。当然临时调版也时有发生,重复划版四五遍也是常有的事情。最后就是校对,这就要求采编人员到印刷制版车间去现场办公,一校二校三校……直到最后签版,这就使签版结束的时间,一般要到夜里十二点左右,凌晨两三点钟也不少见。所以我们总是夜以继日地工作,忙得不亦乐乎。虽然工作繁忙,但全体采编人员都发扬了积极拼搏的精神,想尽办法,克服一切困难,圆满完成了市委交给我们的任务。

四十年来,在一代代新闻人的共同努力下,济宁日报社终于实现了从“铅与火”到“光与电”,再到“数与网”的历史蝶变,一步一个脚印,快速步入现代报业发展之路。时代发展了,报社壮大了,设备更新了,技术先进了,但艰苦奋斗、勇于拼搏的精神不能变,要永远保持和继续发扬下去。