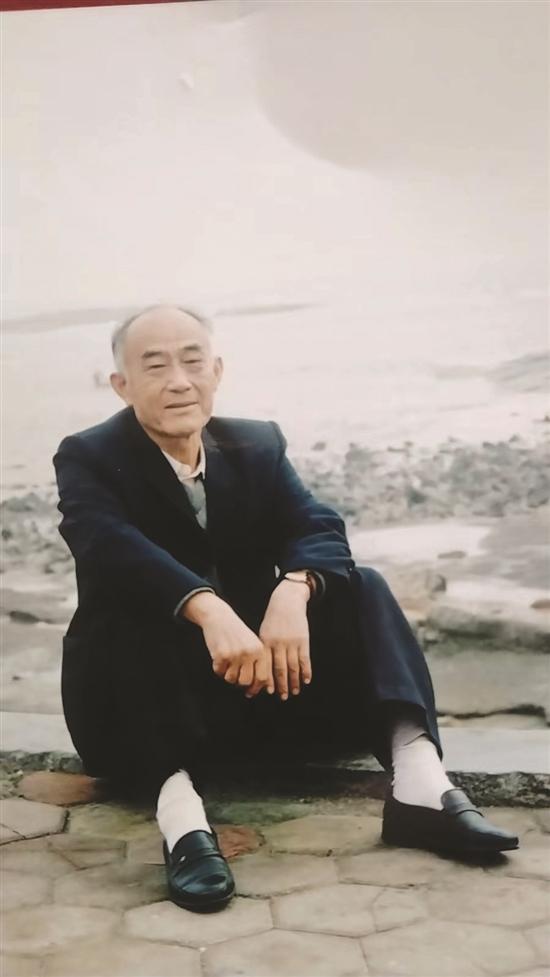

本人1984年上半年来的济宁,参与领导刚复刊的《济宁日报》(《济宁日报》原创于1946年前后)的业务工作。开始办的是周二小报,日报不日出。当时办报地址在翰林街上的中区招待所,10多个办报人员,有的来自中区小报,有的来自外调。报纸印刷是由济宁市第二印刷厂代理印刷的。1986年搬至济宁市第二招待所内(马驿桥处),后改版周三报。人员增加一倍多。后在红星路的刘庄建起新报社办公大楼和宿舍楼,并建设了自己的印刷厂。在《济宁日报》第1000期时,开始办对开大报,日报日出。

时值《济宁日报》复刊40周年,感慨万千,今以小文以记之:追忆《济宁日报·通讯》“好稿评析”。

历经40个春秋,《济宁日报》这株植根于圣域贤关、古运河畔的新闻之树,已根深叶茂,枝秀叶荣,以其孔孟之乡特有的身姿,立于当今报业之林。面对这生机勃发、兴旺腾达的景象,作为本报“退役”的一名“老兵”,不由胸中激荡,感奋不已。感念中追回了《济宁日报》这棵新闻大树上的一片绿叶——《济宁日报·通讯》“好稿评析”专栏。

《济宁日报·通讯》只有一页纸,其版面仅相当于现在对开大报的八分之一。看上去很不起眼,可办得灵活、理性、有活力。其内容大抵据实而定,由事而出,缘情而发,说长道短,鼓舞士气。可以说,这“通讯”是当时本社范围内新闻理论的一个小论坛。“好稿评析”则是这“通讯”内的一个主要栏目。

当时,报社暂驻市第二招待所后院,报纸在市第二印刷厂排版印刷。本报为“四开小报”版面,出“周二”,不久增为“周三”。因报社尚处于起步阶段,不论是办报设备还是办公条件,都还赶不上邻市兄弟报社。但大家办报的热情却很高,“心里热得像盆火”,部室内有一股浓厚的钻研业务的空气。同志们常常凑在一起,谈论如何“抓活鱼”,或为如何提炼主题“抠点子”;为了制作一则好标题,有时苦思冥想,有时争得面红耳赤……平素的精进不休,孜孜不怠,终于赢得了好稿件、版面、照片、栏目和标题的出现。“好稿评析”栏正是因好稿件的涌现应运而生,为其擂鼓助阵。

1986年9月20日《济宁日报》一版头条,刊发了一篇通讯《这里变化静悄悄》。此稿产生了不小影响,普遍认为写得好。该通讯好在哪里?为何写得那么奏效?“好稿评析”栏就此作了分析。分析首先说明,通讯的作者深挖生活,工于立意,向读者展示了一幅别开生面的“金秋果香”的农村风情画。

分析又进而说明,作者所以写得奏效,主要是在提炼主题上下了一番苦功,匠心地把握了“大中找小、小中见大”的辩证关系。这里的“小”,并非鸡毛蒜皮、针头线脑之琐事,而是代表大趋势、蕴藏大道理、具有普遍指导意义、带有强烈时代气息的“小事”。 其特色之一,是寓意深沉,能收到“窥一斑而见全豹”之效。如,“团总支书记八块钱办婚礼”的事,说来并不是什么惊心动魄的大事,但是,在当时讲排场、比阔气的风头上,新郎和新娘能说服双方父母,致富后带头破旧俗立新风举办婚礼,这就“小事”不小了。所以,作者对此写道,“新风‘红杏’一枝已透过种种旧习俗的墙垣,预示着精神文明的春天”。这就是文章的厚度,这就是该通讯所展现出来的高度的新闻敏感性和政治洞察力。其特色之二,是把小事情升华到一定的高度,透过现象揭示事物的本质。如,通讯中写一对男女青年相爱,受到父辈阻挠,官司打上去两人获赢。这种事在农村并不鲜见,关键是作者把一般认识中的两种思想斗争放到“法”与“辈”的矛盾交点上去分析,从而揭示出当代农村青年不但懂法,而且能够自觉地拿起法律武器来捍卫自身的权益。这就写出了新意,“法”大于“辈”,使人看了精神大振。其特色之三,是将生活小事写得活生生、鲜灵灵,富有浓厚的生活气息。文中写了一位农村青年致富的“罗曼史”,那位青年靠建筑技术打进了省城,“找到了媳妇”,小两口“甜蜜得很,惬意得很。”揭开了八十年代农村青年冲破小农经济的圈子,在更广阔的领域里拉开敢于竞争和顽强进取的序幕。总之,这篇通讯由于立意深,从而在高度的聚光点上照亮人心。“好稿评析”栏通过对《这里变化静悄悄》的分析,在如何提炼主题上进行了沟通和交流,起到了相互启发、相互促进的作用。

如何写好消息,能否突破旧框框趟开新路子?这是当时大家共同关注的一个问题。“好稿评析”栏以本报 1987年3月14日头版消息《十几万只雁鸭恋栖独山湾》这则消息为例作了分析,认为该消息有新的突破,是新闻改革的一次大胆尝试。

原新华社社长穆青同志,曾提倡写散文式新闻,且鼓励和支持记者这样去做。《十几万只雁鸭恋栖独山湾》的作者就是这样做的,在把握了新闻与散文基本特征的前提下,把两者之长嫁接起来,提供了一篇脍炙人口的佳作。其一,立足求新,缀出其美。新闻着意“立意新”,散文追求“意境美”,《十几万只雁鸭恋栖独山湾》正是在这个结合部上,升华出一个“山静水清人友爱,八方翔集鸟通情”的境界:“11 日中午”,“大片大片拥浪游弋的大雁和野鸭,安栖在拥有 1500 亩清波的独山湖独山湾里”,当船只靠向它们近百米时,“黑丝绒般盖于碧水之上的雁鸭,便喧嚷着一群接一群拍浪而起,犹如一片片灰色的大潮,从湖中喷向空中,瞬间遮去了巍巍群山,蒙盖了昊昊蓝天,从它们一阵阵喧闹声中,我们仿佛听到鸟的欢快”。这场面,彩云与雁鸭齐飞,湖水共长天一色,再现了大自然的天然美姿。这种技法的运用,使这则消息增强了感染力和可读性,收到了较好的宣传效果。此文在本报刊发不久,《大众日报》《农民日报》分别在头版加框发了出来。其二,文不灭质,重炼主题。新闻与散文都强调主题开拓。可以说,作者在采写中注意了散文的“初境、拓境、凌境”和新闻的“接触、展开、飞跃”,故而使通篇不因描写而采滥忽直,而是借助“缀出意境”开拓主题。打个比方来说,文中对场景的描述如果是辐射的扇页,那么南四湖的开发治理,则是这扇子的“轴把”。纸扇不论怎样分页散流,但仍然是束轴流苏,不离轴心;也正是扇子的分页舞动,才使扇子产生了应有的作用。正因如此,一口气读下全文,感染中更加认识到治理南四湖的深远意义。

通过对这则消息的分析,使同志们清楚地看到,新闻和散文,是两种不同的文体,自有门户。但在边缘文体这个问题上,二者又“彼此渗透,互通往来”,有着“美文的姻缘”。新闻文体的生命在于创新。

在制作标题方面,“好稿评析”也推出了不少范例。《济宁日报》1987年7月14日头版,有一则新闻标题赫然夺目:泗水挖出一窝“油耗子”。这标题以形象泼辣的语言揭示了主题,解开了农民心中的一个谜团。在骄阳似火的大旱季节,农民为开机浇地,盼油心急如焚,却买不到调拨的柴油。油哪里去了?原来,被一些不法分子通过内外勾结,大量截留,转手倒卖,牟取暴利了。这里既有“外倒”又有“内倒”,他们沆瀣一气,成为公害。这则消息给这一公害尖锐的一击,使广大干部群众看到了问题的症结,想到了管理机制中存在的弊端。

标题被称作文章的眼睛,该标题使消息的主题闪出了光芒。其一,把倒卖柴油的不法分子比作“油耗子”,既形象又贴切。“老鼠偷油喝”,在生活中妇孺皆知,人人喊打。这种比喻增强了思想性。其二,动词“挖”用得恰到好处。耗子夜出潜行,已够狡猾诡诈的了,而那“油耗子”则更高出一筹,他们已结成了纵横交错的关系网。你不去“挖”,其关系网不会破,其保护层不会毁。一个“挖”字,道出了问题的实质。其三,用“一窝”这个数量词来形容被“挖出”的“油耗子”再准确不过了。他们不是一个,也不是许多个,而是“一窝”。这就把“油耗子”的活动范围和破坏能量,很逼真地表达了出来。通过对这则标题的解释,相互之间感到了为制作标题殚精竭虑、苦尽甘来的欣慰。

一晃将近四十年过去了,今天这些往事如在眼前,已成为心头揩不去的一片绿意。为何?因内中蕴藏的那种敬业精神在跃动。