掌上济宁讯(记者 刘建新通讯员 陈曙光 宋大壮 摄影报道)近日,记者来到“非遗”面塑曲阜市代表性传承人张磊家中,亲身感受到在他的揉、捏、按、搓间,一件件憨态可掬的面塑作品跃然面上。

面团上色

颜色揉匀

面塑,俗称“捏面人”,民间也叫“面花”“花馍”“花供”,是中国传统民间艺术,2008年入选第二批国家级非物质文化遗产名录。

中国的面塑艺术早在汉代就有文字记载,过去以面粉、糯米粉为主要原料,加上盐、蜂蜜、甘油、防腐剂等成分,经过高温蒸制后作揉制醒面处理,最后加上色彩,制成柔软的各色面团。面塑艺人根据不同的材料,在手中揉、捏、按、搓,再用工具灵巧地切、压、刻、划,顷刻之间,一个栩栩如生的艺术形象便脱手而成。“从面塑的民间别称和原料就能看出,这门技艺其实是从‘食’而来,过去主要是作为仪礼、岁时等民俗节日中馈赠、喜庆、装饰的信物或标志。”张磊介绍说,如果对济宁面塑的历史作一个追溯,“孔府糕点”就是一个重要的渊源。

随着历朝历代孔氏宗族的不断加封,孔府的饮食文化也高度发展,秉承孔子“食不厌精,脍不厌细”的思想,孔府面食糕点以其细致精美而著称。孔府档案中记载:清光绪二十年,祝贺慈禧太后六十寿诞时进贡的面食菜单中主食占12品,其中饽饽4品分别为“寿字油糕,寿字木樨糕,百寿桃,如意卷”,这些都代表了当时济宁面塑的最高水准。

后来,面塑逐渐脱离食用,演变成单纯的艺术形式独立存在。一些身背工具箱,四处奔波的面塑艺人开始出现在繁华闹市,以此为生计,也进一步促进了艺术水平的提高。

《长征》组塑

条纹压塑

精心修饰

细心指导

近代,面塑的内容和形式不断出新,许多王公贵族不惜重金订购,或作贺礼馈赠亲朋,或作陈设摆放自家案头。部分面塑也由街头登堂入室,从此身价百倍,整体水平产生质的飞跃,表现手段和表现技巧日臻成熟完善。

“天下面塑出穆李”,虽然山东面塑起源于菏泽城西南的穆李村,并最终形成了“曹州面人”在山东、乃至全国面塑界的一大支,可随着这门艺术的发展,济宁面塑李刚,济南面塑董凤歧两位省级传承人,也和曹州面人穆绪建一起活跃了起来,在省内呈现出“三足鼎立”、各美其美的态势。

如果说,有着最悠久历史的曹州面人以传统大写意的呈现形式见长,色彩浓重、粗犷生动;济南面塑在“学院派”的道路上强化了自身特色,把戏曲、花卉、文学名著等传统面塑题材做到了极致。那么,济宁面塑则强调写实和叙事,积极融入当代生活,用面团讲述一个个历史上或身边正在发生的故事。

除了抗疫题材系列作品,长征组塑等现代面塑作品,张磊家中摆放最多的就是儒家文化相关的创作。记者看到,大量依托曲阜特色文化制作的儒家故事作品栩栩如生,从“闻鸡起舞”到“卧薪尝胆”,再到“颜回安贫”等,一个个耳熟能详的儒学典故以场景化、小品式的形态展现了出来,充分融合了面塑艺术的精湛技法,让生涩的古文阐释变得直观又鲜活。

作品整理

社区展室

时尚泥塑

一件完整的作品,在经过构思和备料后就进入了捏制环节。制作面塑的工具很简单,主要是拨子、梳子、篦子和剪刀,有时也会用到羊毛、羽毛、丝线、棉花等材料,用以制作人物的胡须、头发、冠顶之类,增加形象的生动性。

由于面团的可塑性强,面塑艺人一般会通过揉、搓、挤、压、团、挑、按、拨等造型技巧直接塑形。如今,在制作大型作品时,也会为追求造型在面塑内部加入钢丝骨架等,工艺可繁可简,简单的依葫芦画瓢也能做得有模有样,复杂的则比肩雕刻、雕塑等工艺,制作周期很长、精度要求极高。

“兴趣是最好的老师”, 当谈起自己因何机缘从事面塑这门技艺时, 张磊老师说。2004年,23岁的张磊因为兴趣开始接触面塑艺术,后师从济宁面塑领军人物李刚,学习、创作至今,作品不仅屡获各级比赛大奖,还多次代表济宁面塑参加全国非遗博览会、省文博会等活动。2016年6月,他正式被评为曲阜市第四批非物质文化遗产面塑项目代表性传承人。

传承人的重任在肩,张磊开始琢磨如何让这门老手艺得到更好的保护和传承。最初,他选择走专业化路线、开门收徒,后来发现现在的年轻人特别看重学习收益,可以面塑艺术当时的产业化程度而言,完全达不到求学者的心理预期。近几年,张磊开始放平心态、回归初心,以兴趣导向为切入点,拿出更多的时间,走进学校,社区新文明实践中心,面对面教授孩子们面塑技艺,培养孩子们的兴趣,并结合产业化的运作,终于实现了实质性突破。

按压虎王

虎腹划拨

面泥搓条

虎尾捻条

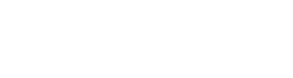

■ 记者感言:济宁作为儒家文化的发源地,文化底蕴丰厚,优秀传统文化在这里得以传承和创新。特别是随着文化“两创”济宁实践的深入推进,相信建设全国一流文化名市的目标一定会早日实现。

责任编辑: 作者:

① 凡本网注明"稿件来源:济宁日报、济宁晚报"的所有文字和图片稿件,版权均属于 济宁日报社和东方圣城网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源: 东方圣城网",违者本网将依法追究责任。

② 本网未注明"稿件来源:济宁日报、济宁晚报"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息的目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改,本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。

③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在一周内速来电或来函与东方圣城网联系。

投稿请至邮箱:jnrbs@163.com

※ 联系电话:(0537)2343210