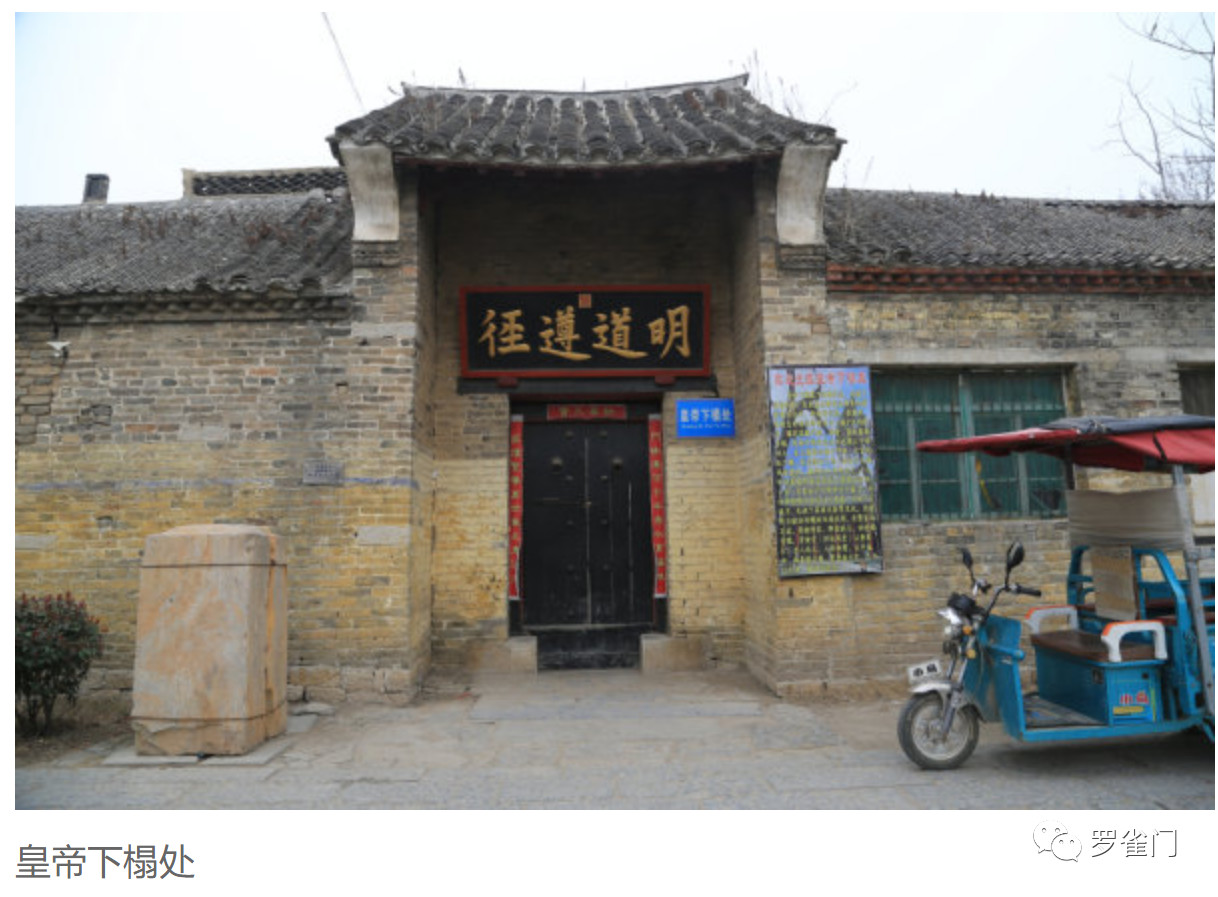

微山湖分为四个湖,分别是微山湖、昭阳湖、独山湖、南阳湖,为淮河流域第二大淡水湖。因其中微山湖最大,所以得名微山湖。南阳湖也是其中之一,里有南阳镇,因地京杭大运河的重要水道处,有南阳闸。历史上曾被称为运河四大名镇之一,与夏镇、镇江、扬州齐名。乾隆下江南时曾下榻此处。

这都是今人为了旅游业发展的缘故,发掘出的许多掌故。历史上到底一切有无,对于南阳人并不太重要,因为在上个世纪的70年代,这个小镇上,多数人文化水平都不是很高,能认得几个字、写出自己的名字的都算是知识分子了,所以他们不太关心这些历史,他们常常关心的是家里的鱼鹰(鸬鹚)今天是否又捉到了鱼;家里的鱼网是不是有个洞要补;家里还有没有钱去买明天的玉米面。

儿时的记忆都比大人世界简单。比如说,在大人眼里,一年有四个季节。而在我对南阳的记忆里,南阳只有两个季节,一个是夏季,一个是冬季。区别在于夏季来南阳要坐船,冬季来就不要坐船,因为冬季湖面结了冰,船反而走不了,人和自行车都可以在结了冰的湖面上走。如果不是你故意想跳湖,根本不用担心安全的问题。那时候的冬天很冷。湖面的冰可以结到10公分以上厚。巨大的浮力可以做到,即使冰破了,趴在一块浮冰上,也可以呆上几天不沉下去。事实上,封湖的时候,冰根本不会破。那时,也没有多少大船,一些小船在如此厚的冰里,根本不能走。没有船,也就没有什么东西能把冰弄破了。

和两个季节的印象一样,南阳的颜色在我的眼里,也只有两种搭配。夏季是绿红,冬季是苍灰。夏季来了,陆上柳树是绿的、枣树是绿的。水里荷叶是绿的,芦苇是绿的,只有那大团的荷花点缀在万顷绿波之中,有浅黄色的蕊,在荷花的心处吐露芬芳。鲁迅曾有诗:“芰裳荇带处仙乡,风定犹闻碧玉香”。就是说的湖区的风光和景致。及到了冬季,陆上的垂柳叶子黄了、落了;枣树也只余灰突的枝干,斜而深的刺向天空。水里的干荷也变成了苍色,只有芦苇是整片枯黄。配上青砖青瓦长青苔的房,整个镇子,笼罩在一片苍灰色之中。

南阳镇四面环水,所有的人出出入入,必须靠船。那是候的船就是现在的车,无论穷富,家里也必须有一艘。否则就没有了生计。打鱼靠船、交通靠船、去那茂密的荷花荡里,采几只莲蓬,更要用船。没有船进荷花荡很危险,人身上是要被荷叶茎上的刺划伤的,后果很严重。南阳的水是南阳的灵魂,南阳的灵魂就是水。因为水,鱼就多,草也丰美。而且水中也不只是芦苇和莲蓬。还有鸡斗、菱角、芒子米。这些东西,在饥荒之年,可以当作主粮。尤其的水患引起的饥荒之年,陆上的人可能会饿死,湖里的人不会,因为他们有船,有水生作物。这就是渔民这个群体的优势,上天让他们过最寂寞简单的生活,让他们掤有最基础的生存条件,但也给了延绵不绝、生生不息的理由宝。因此,渔民的生活,可能从不富裕,但也不用太愁生存之虞。他们的日子过得很安逸。每天看着太阳从东边升起,西边落下。与大雁、孤鸭、鸟雀诸物,一块起,一块睡,一块共享微山湖对他们的馈赠。

与外面的隔绝,使得南阳人有着自己独特的文化。方圆五、六里的地面,一辈一辈的传下去,全镇的人都成了亲戚。无论是南头还是北头。只要一提起某人,都能攀上亲戚。无论李家、赵家、张家、黄家,一说起谁家,总有人能说出他家上辈是谁,这辈是谁。即使到了现在,四十年过去了,仍不灭当年的印记。昨天乘船时的司机,我告诉他我赵家的,他张口就可以叫出我爷爷的名字。亲情文化下,孕育出独特的交往方式,人人都熟络。彼此说话也就没有了顾忌。因此,张嘴就喜欢讲几句脏话。在南阳镇,最常见的脏话有两句,共四个字。一人对另一人有些不满时,张口厉声说一个字:“狗(读去声)......”,这一个字,代替了一句话,意思大家都明白。如果几个人聊天,在任何一个人发表任何一个言论之前,都会说三个字:“奶奶日”这句话,没有攻击性,大家都说,男人说,女人也说;老人说,小孩也说,通常不会因为这句话起冲突。南阳人也知道这个普遍的习惯,就自我解嘲的做了总结,因此又产生了一句俚语:“南阳街的口头语,不带奶奶不顺嘴。”

这是我心中的南阳,也是南阳人心中的南阳。他们几千年的历史上大概都是这样。没人担心过世道会有什么太大的变化。然而,危险总是从大意中来,就在他们以为不会有变化的年代,事情起了变化。这就是八十年代。

1978年改革开放,经济搞活,一下子冒出了很多的工厂。其中两类厂比较多。一是小化工厂,一是造纸厂。化工厂是用来消化人们渐渐多起来的余钱的。解决穿衣、生活用具问题。在那之前,家里的用具都是铁的、瓷的,而那时候,盆、碗都变成了塑料的。轻便、漂亮、又好用。塑料袋也多起来了,用起来方便。以前南阳人买个烧鸭、买个煎包都是拿荷叶包。干净还有特殊的香味,就是有点油手,换成塑料袋就不油手了,于是人们都换了。经济搞活了、纸的需求也上来了,于是到处都是造纸厂。就这两类厂,成了一切湖体的刽子手,他们悄悄的举起刀,慢慢的走向湖区人民......

外面发生的这些变化,湖里人是没有能力知道的。他们想不到化工厂和造纸厂的污水,能把一个大湖给弄脏。因为那么多湖区人的吃喝拉撒一直也在湖里,都没有把湖弄脏。他们觉得那么多的水草、芦苇能把一切脏东西都给过滤掉。

变化就在某一个早上,人们起来,看到水面上有一些黄色的泡沫在漂浮,并且逐渐的增多,再后来发现水也渐渐的发黄。再后来,发现很多鱼都浮在水面上呼吸。再后来,有些鱼就死了。再后来,就慢慢打不到鱼了。

渔民打不到鱼?这可是千古未见的事呀!生活没了着落,怎么办?南阳人慌了起来。小镇上,除了有一家船厂、一家鱼罐头厂以外,没有任何工厂。他们世世代代都是打鱼为生,少有几年也有人搞一些养殖业,养水貂。可水貂吃鱼,鱼没了,水貂也没法养了。人们纷纷外逃。有的去了邻近的县城,投靠了亲戚。有的就往北京、天津跑,别的也不会干,卖点菜、卖点糊辣汤什么的,养活自己,总比饿死强。就这样南阳人上千年的安逸给打破了。

水质的变化,是让我最最痛心的事儿了。我因亲水转变为仇水。那些80、90年代的化工厂的老板都发了。他们沿着运河,用排出的污水,隔着千里万里,把南阳的渔民给打劫了。所以说,跨界打劫并不是什么新词儿,近几十年来一直发生着。工人打劫着农民,工业打劫着渔业。渔民不知道这些黄色的泡沫是谁家的,投诉无门,欲哭无泪。

我的故乡梦在1980-2010年间,就这样断了。别了,我的映日荷花;别了,我的芰裳荇带;别了,我的死逛鱼;别了,我的落霞孤鹜;别了,我当年的表哥小伙伴。一别之后,我也进了工厂,也不得不参与那场工业对渔业的疯狂掠夺,铸就了一场湖殇。

2010年左右,偶尔因为家有喜事儿,与亲戚们在一起坐坐。问起家乡的情况,表哥们说,水好一点了,但还是有点黑,还时有反复。再过两年问起,说一年比一年好。直到2017年左右,我知道湖水虽没有恢复到原来的样子,但已经不错了,并且看起来,国家治理的决心很大,没有反复的现象出现了。2018年,我听说政府对湖区的水污染的治理强度又大了。连一些养殖的网箱也清理了。说既要金山、银山,也要绿水青山。我开车去湖边去看了一次,没有到南阳去。发现水真清了。我高兴,我觉得这才是人呆的地方。有人批评国家政策,说光搞环保不搞经济了,我高兴,奶奶日,骂就骂去吧!反正也阻挡不了国家对环境治理的决心和意志。更挡不住人们对美好生活的无限追求。