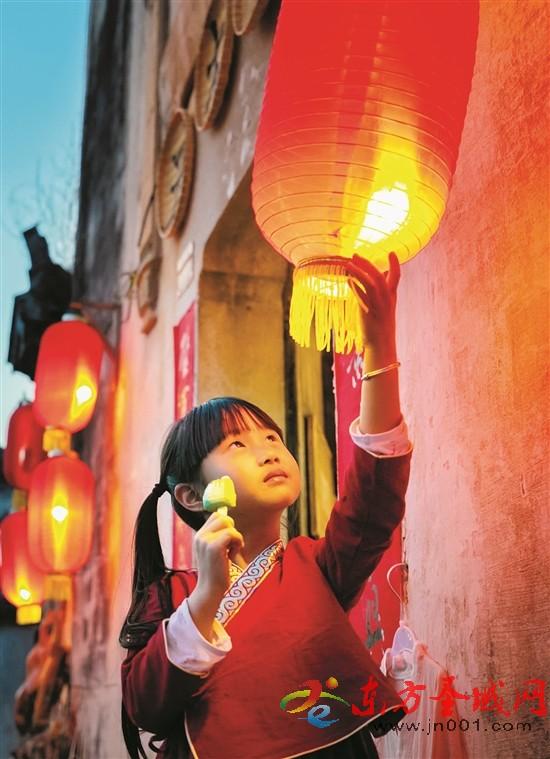

吃汤圆、看花灯、猜灯谜……元宵佳节,既是一场民俗盛宴,又是年的“压轴大戏”。历史上的这天,众多文人用饱含深情的笔调,将元宵时节的浪漫情怀、美好愿望寄寓诗文,留下不胜枚举的名篇佳作。

“火树银花合,星桥铁锁开。暗尘随马去,明月逐人来”,唐代苏味道的《正月十五夜》,生动再现了元宵节灯火交辉、豪门贵族车马喧嚣、游人如织的热闹景象。同为唐代诗人的崔液则用“玉漏银壶且莫催,铁关金锁彻明开。谁家见月能闲坐?何处闻灯不看来”的诗句,把元宵节通宵达旦赏花灯的情形描绘得淋漓尽致。“东风夜放花千树。更吹落、星如雨。宝马雕车香满路。凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞”,宋代辛弃疾的《青玉案·元夕》,形象描画出游人彻夜歌舞、熙攘欢庆的壮观场面。

元宵节也是中国的情人节。平日里大门不出、二门不迈的妙龄女子,趁赏灯可以名正言顺地抛头露脸。宋代欧阳修的《生查子·元夕》:“去年元夜时,花市灯如昼,月上柳梢头,人约黄昏后。今年元夜时,月与灯依旧。不见去年人,泪湿春衫袖”,将元宵之夜未婚男女两情相悦,与意中之人约会的浪漫场景刻画得惟妙惟肖。“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处”,这千古佳句,呈现了一对意中人惊喜邂逅的情景。灯火阑珊处,心上人才是最美丽的动人风景。

元宵节人们尽情游玩、放飞自我,也从不忘享受美味。于是,北方的元宵,南方的汤圆,成了最受追捧的美食。“桂花香馅裹胡桃,江米如珠井水淘。见说马家滴粉好,试灯风里卖元宵”,清代符曾的《上元竹枝词》就描绘了做元宵、卖元宵的情景。瞧人家用料,桂花、胡桃、江米,不要说吃元宵了,读着诗句都觉口舌生津。

诗意盎然的元宵节,不仅体现在诗词里,四大名著中也不乏对它的记述。

《红楼梦》中多有浓墨重彩的元宵节,“真是闲处光阴易过,倏忽又是元宵佳节。士隐令家人霍启抱了英莲,去看社火花灯”,寥寥数笔,将元宵节热闹的景象勾画出来。

如果说古代文人墨客笔下的元宵节,带给我们的是一种民族文化的心灵之旅,那么现代文人的笔下,则显得更加摇曳生姿,回味无穷。

“元宵节小孩子玩的灯,都是外婆家送的。福州方言,‘灯’与‘丁’同音,‘添丁’是句吉利话,因此,外婆家送给我们姐弟四人的是五盏灯!我的弟弟们比我小得多,他们还不大会玩,我这时就占了便宜,我墙上挂的是‘三英战吕布’的走马灯,一手提着一盏眼睛能动的金鱼灯,一手拉着会在地上走的兔儿灯,觉得自己神气得很”。这是冰心在《漫谈过年》中对元宵节的描写,蕴含着作家思念家乡的温柔亲切,也有对元宵节家乡风俗的难忘记忆。

从汪曾祺的《故乡的元宵》中,我们能看到作家故乡元宵节的民间活动,从中体会到他浓郁的生活情趣:“有一个习俗可能是外地所没有的:看围屏。硬木长方框,约三尺高,尺半宽,镶绢,上画一笔演义小说人物故事,灯节前装好,一堂围屏约三十幅,屏后点蜡烛……”

“我上小学时,父亲才三十开外,仍很有生活的乐趣。每年元宵节,他会亲手制作一只精致的走马灯,在纸屏的各面绘上不同的水彩画,挂在屋子里。电灯一亮,纸屏旋转起来,令我惊喜不已”,这是周国平在《我的心灵自传》中,对儿时元宵节的描写。

千百年来,文人笔下的元宵节,绚烂多姿,美不胜收,值得我们细细赏读,慢慢品味。

■本版摄影 心飞扬