鲁桥镇坐落在微山县北部,因鲁班桥而得名,是仲氏故里,戚继光出生地,京杭运河、泗河、白马河穿镇而过,运河文化、仲子文化、渔家文化源远流长,还有着“中国乌鳢之乡”美誉。

鲁桥镇仲浅村,已有三千年文化历史,是汉代任城县治所在地,老京杭运河由北至南在该村穿过。在运河西岸,古朴端庄、绿树掩映的仲庙,是为了纪念仲子而建。

仲子名由,字子路,生于公元前542年,鲁国卞(今济宁市泗水县泉林镇卞桥村)人。他是孔子弟子中年龄较大的一个,仅比孔子小九岁。后一生跟随孔子布道、立教四十余年,是孔子的得意门生,儒家思想的得力实践者和忠诚捍卫者。

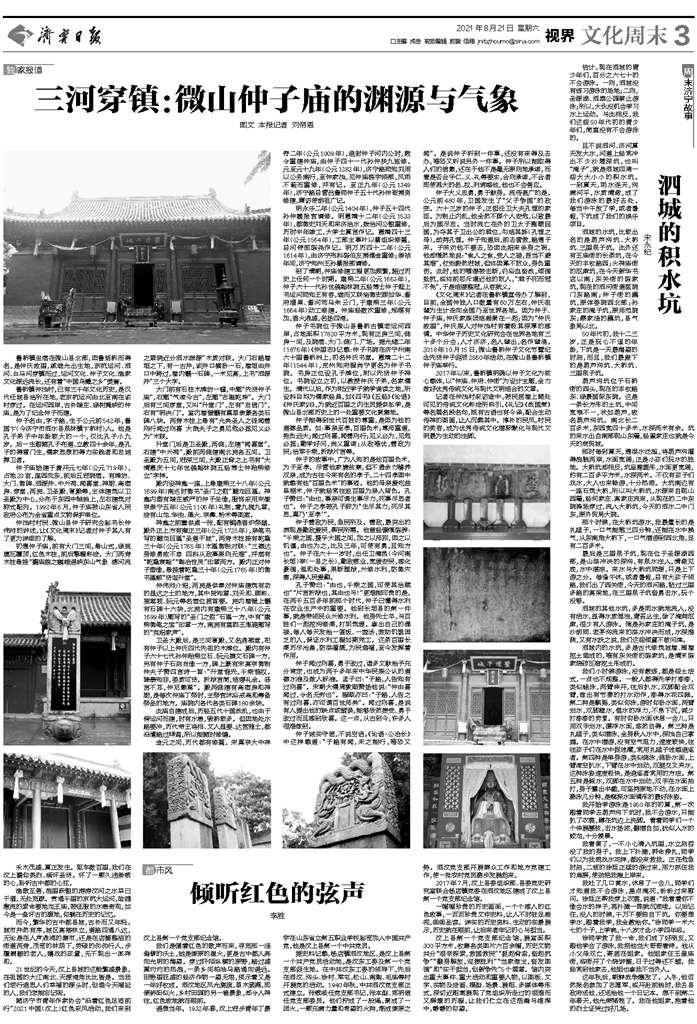

仲子庙始建于唐开元七年(公元719年),占地20亩,座西向东,前后五进院落。有牌坊、大门、御碑、泗源井、中兴祠、闻喜堂、神厨、斋宿房、穿堂、两庑、卫圣殿、寝殿等,主体建筑以卫圣殿为中心,分布于东西中轴线上,左右建筑对称式配列。1992年6月,仲子庙被山东省人民政府公布为全省重点文物保护单位。

仲浅村村民、微山县仲子研究会秘书长仲伟帅的讲述,让《文化周末》记者对仲子其人有了更为详细的了解。

初遇仲子庙,前有大门三间,悬山式,绿琉璃瓦覆顶,红色木柱,前后擎檐彩绘。大门两旁木柱悬挂“瞻庙貌之巍峨遥映东山气象 溯河流之萦绕近分泗水渊源”木质对联。大门右路墙垣之下,有一古井,该井口横卧一石,墙垣由井口中跨过,墙内镶一石碑,一米见高,上书“泗源井”三个大字。

大门前有石柱木牌坊一幢,中题“先贤仲子庙”,右题“气凌今古”,左题“志隘乾坤”。大门后有三间穿堂,又叫“升堂门”,左有“忠信门”,右有“明决门”。室内墙壁镶有真草隶篆各类石碑八块。两旁木柱上悬有“允矣圣人之徒闻善则行闻过则喜 大哉夫子之勇见危必拯见义必为”木联。

升堂门后是卫圣殿,两侧,左建“闻喜堂”,右建“中兴祠”,殿前两侧建南北庑各五间。卫圣殿为五间,进深三间,大殿正脊之上书有“大清嘉庆十七年世袭翰林院五经博士仲贻熙修立”字样。

殿内设神龛一座,上悬康熙三十八年(公元1699年)南巡时御书“圣门之哲”雕龙巨匾。神龛内塑有端庄威严的仲子坐像,服饰采用宋徽宗崇宁五年(公元1106年)礼制,着九旒九章,绘有山龙、华虫、藻火、宗彝、粉米等图案。

神龛之前置供桌一张,配有铜鼎香炉祭器,殿外正上方有雍正三年(公元1725年),亲笔书写的雕龙巨匾“圣道干城”,两旁木柱挂有乾隆三十年(公元1765年)木匾御制对联:“三德达身修勇故不怠 四科从政事果则无难”,并落有“乾隆宸翰”“陶冶性灵”印章两方。殿内正对仲子塑像,悬挂着乾隆三十年(公元1765年)的御书匾额“贤诣升堂”。

仲伟帅介绍,两庑是供奉对仲庙建筑有功的显达之士的地方,其中贺知章、刘天和、顾彩、施鸾坡、阮元等名宦位居首要。庑内墙壁上镶有石碑十六块,北庑内有康熙三十八年(公元1699年)题写的“圣门之哲”石匾一方,中有“康熙御笔之宝”印章一方,南庑有直郡王胤禔题写的“克绍家声”。

卫圣大殿后,是三间寝殿,又名鼎裀堂,祀有仲子以上仲氏四代先祖的木牌位。殿内有仲子六十七代孙仲贻熙立石、阮元撰文石碑一方,另有仲子石刻肖像一方,碑上篆有宋高宗御制仲夫子赞四言诗一首:“升堂惟先,千乘惟权。陵暴知非,委质可贤。折狱言简,结缨礼全。恶言不耳,仲尼赖焉”。殿两侧建有斋宿房和神厨,是每次仲庙丁祭时,主祭官沐浴戒斋和筹备祭品的地方。庙院内各代各类石碑180余块。

此庙自建成后,历经五代十国战乱,也由于傍运河而建,时有水患,毁桥较多。但因地处水路要冲,历代帝王将相、文人显要、达官雅士,都沿漕路过拜谒,所以能随时修缮。

金元之间,历代都有修葺。宋真宗大中祥符二年(公元1009年),追封仲子河内公时,敕令重建仲庙,由仲子四十一代孙仲扶九监修。元至元十九年(公元1282年),济宁路同知刘用以公务南行,至仲家浅,见仲庙栋宇倾颓,风雨不蔽而重修,并有记。至正九年(公元1349年),济宁路总管吕鲁同仲子五十代孙仲衒捐资修建,廉访使胡祖广记。

明永乐二年(公元1404年),仲子五十四代孙仲義报官请修。明嘉靖十二年(公元1533年),都御史刘天和来济治水,拨治河公银重修,历时半年竣工,大学士夏言作记。嘉靖四十三年(公元1564年),工部主事叶以蕃组织修葺,总河侍郎陈尧作记。明万历四十二年(公元1614年),由济宁刑科陈伯友捐俸金重修;崇祯年间,济宁知州王孙蕃报部请修。

到了清朝,仲庙修建工程更加频繁,超过历史上任何一个时期。康熙二年(公元1663年),仲子六十一代孙世袭翰林院五经博士仲于陛上书运河同知王有容,继而又联络御史顾如华、督府潘臬、督河司马朱云门,于康熙三年(公元1664年)动工修建。仲庙经数次重修,规模有加,香火鼎盛,名扬四海。

仲子书院位于微山县鲁桥古镇老运河西岸,占地面积17820平方米,现有正房三间,侧房一间,及院落、大门、侧门、广场。据光绪二年(1876年)《仲里志》记载:仲子书院在济宁州南六十里鲁桥洲上,初名仲氏书堂。嘉靖二十二年(1544年),兖州知府程尚宁更名为仲子书院。书房正位设孔子牌位,附以先贤仲子神位。书院设立之初,以教授仲氏子弟,名家儒生。清代以后,作为附近学子就学诵读之地,所设科目均为儒家经典,如《四书》《五经》《论语》《仲氏家训》,为就近百里之内生员提供私学,是微山县北部历史上的一处重要文化聚集地。

仲子能得到世代百姓的尊重,是因为他的道德品质。如:事亲至孝,百里负米;尊师重道,抱负远大;闻过则喜,闻善则行;见义必为,见危必拯;勤学好问,尚义重诺;从政唯优,善政为民;治军千乘,折狱片言等。

仲子的故事中,广为人知的是他百里负米,为子至孝。尽管他家境贫寒,但不遗余力赡养双亲,成为古往今来有名的孝子,二十四孝图中就载有他“百里负米”的事迹。他的母亲爱吃曲阜稻米,仲子就经常往返百里为亲人背负。孔子赞曰:“由也,事亲可谓生事尽力,死事尽思者也”。仲子之孝被孔子称为“生尽其力,死尽其思,真乃‘至孝’”。

仲子善政为民,急民所及。善政,最突出的表现是勤政爱民,帮民所需。他曾经慷慨陈辞:“千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥谨,由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也”。仲子在六十一岁时,出任卫蒲邑(今河南长垣)宰(一县之长),勤政敬业,宽缓安民,感化豪强,温和处事,果断理狱,兴修水利,防御灾害,深得人民爱戴。

孔子赞曰:“由也,千乘之国,可使其治赋也”“片言折狱也,其由也与!”更难能可贵的是,在两千五百多年前那个时代,仲子已懂得水利在农业生产中的重要。他到长垣县的第一件事,就是带领民众兴修水利。他身先士卒,与百姓们一起挖沟修渠,打坝筑堤。拿出自己的俸禄,每人每天发给一篮饭、一壶汤,救助饥饿困乏的人,保证水利工程如期完工。这条百里长渠历尽沧桑,防洪灌溉,为民造福,至今发挥着作用。

仲子闻过则喜,勇于改过,诸多文献给予充分肯定,也成为两千多年来中华民族公认的道德水准及做人标准。孟子曰:“子路,人告知有过则喜”。宋朝大儒周敦颐赞扬他说:“仲由喜闻过,令名无穷也”。程颐亦曰:“子路,人告之有过则喜,亦可谓百世师矣”。闻过则喜,是说有人提出他的缺点或错误,能够欣然接受、勇于改过而且感到欣喜。这一点,从古到今,许多人很难做到。

仲子诚实守信,不说空话。《论语·公冶长》中这样载道:“子路有闻,未之能行,唯恐又闻”。是说仲子听到一件事,还没有来得及去办,唯恐又听说另外一件事。仲子所以能取得人们的信赖,还在于他不是毫无原则地承诺,而看是否合乎仁、义、礼等要求,合则承诺,不合者即使再大的名、权、利诱惑他,他也不会答应。

仲子大义忠勇,勇于献身。流传甚广的是,公元前480年,卫国发生了“父子争国”的政变。六十三岁的仲子,正担任卫大夫孔悝的家臣。为制止内乱,他全然不顾个人安危,以致最后为国尽忠。当时流亡在外的卫太子蒯聩回国,为夺其子卫出公的君位,勾结其姊(孔悝之母),劫持孔悝。仲子知道后,前去营救,路遇子羔。子羔劝他不要去,恐因此招来杀身之祸。他却慨然地说:“食人之食,受人之禄,吾当不避其难”,仗剑毅然进城,但终因寡不敌众,身负重伤。此时,他的帽缨被击断,仍浴血奋战,顽强抵抗,临终前怒斥逼近他的敌人,“君子死而冠不免”,于是结缨整冠,从容就义。

《文化周末》记者在鲁桥镇宣传办了解到,目前,全国仲姓人口数量有60万左右,仲氏祖辈为生计走向全国乃至世界各地。因为仲子、仲子庙,仲氏家族团结凝聚在一起;因为“仲氏故里”,仲氏族人对仲浅村有着极其深厚的感情。中华仲子历史文化研究会在世界各地有三十多个分会,人才济济,名人辈出,名作辈涌。2018年10月15日,微山鲁桥仲子文化节暨纪念先贤仲子诞辰2560年活动,在微山县鲁桥镇仲子庙举行。

2017年以来,鲁桥镇明确以仲子文化为核心载体,以“仲庙、仲府、仲街”为设计主题,全力做好优秀传统文化与现代文明结合的文章。

记者在仲浅村采访途中,被民居墙上随处可见的传统文化彩绘所吸引。《礼记》《战国策》等名篇名段名句,既有古语也有今译,配合生动传神的图画,让人沉醉其中。淳朴的民风,村民的笑容,成为优秀传统文化潜移默化与现代文明最为生动的注脚。