亲人中感情最深的,是我的奶奶,因为儿时与奶奶在一起的时光最长。

我的老家,在济宁市汶上县城西南边上的前集村。儿时的老家地方很大,分南中北三进院儿。我们住的屋子坐落中间,正中是三间堂屋,我和奶奶住;西边有三间经常闲着,放一些杂物;东边也是三间,一间是厨房,另外两间是母亲和哥哥在家住的。

这个院子,是我们在家经常活动的地方。离西边屋子不远,有一棵高大的合欢树,我们那儿叫绒花树,一到夏天开满粉红的花,漂亮极了。它就像巨大的伞,把房子周围都罩住了,我那时五六岁,像我这么大的孩子,要两个人才能抱把树搂过来。

院子里还有几棵很高很粗的枣树。一到秋天,果实红红的、大大的,挂满枝头,有圆枣,也有长枣。有两棵枣树紧挨着东厢房,我常踩着梯子上树,奶奶在树下把篮子递给我,我再爬到房顶上去摘。

南边和北边的院子更大,树木很多,有几棵香椿树,其他的是什么树已经记不得了。

我爷爷那辈是独子,没有兄弟姐妹。到了我的父亲,又是独子。父亲早年参军到武昌,后调至北京。我们兄弟姐妹四人中,我与哥哥是在老家长大的。当时还没有弟弟妹妹,有时是我与奶奶到北京,在父亲这住一阵子。当时住在大院南门50号楼,它是一栋三层的楼房,我们住在二层,是筒子楼,有两间房,做饭是在走廊上。有时是母亲带着哥哥到父亲那里住一段时间,但是我的大部分时间,还是与奶奶在老家。

奶奶是个接生婆

奶奶没有名字,因为娘家姓李,我爷爷姓刘,所以叫刘李氏。奶奶个子很高,应该有一米七多,爷爷却瘦小,一米六左右。他们经常吵架,吵着吵着,奶奶顺手一抬胳膊,就把爷爷夹着提了起来,拉到一边去了。

虽然奶奶对爷爷不客气,但与周围乡亲邻居们的关系却很好 。爷爷是村里的中医,在乡亲们心中是个为人和蔼的小老头儿。但爷爷还比不上奶奶在乡亲们心中有地位,因为奶奶是位 “义务接生婆”,周围十里八乡的,谁家孕妇要生孩子了,都叫奶奶。记得1964年出生的弟弟和1967年出生的妹妹,也是奶奶接生的呢。

不管白天黑夜,也不管雪天雨天,一有人叫,奶奶拎起事先准备好的小包裹,迈着小脚就往外走。因为我小,总是把我带上,到了那人家,就让我在门外玩儿。每次接生完了,主人都会塞给我一个红鸡蛋,或几块糖,或几颗枣。我早上醒来,常是一个陌生的地方。

只要是奶奶接生的孩子,她都会送给人家一双绣着老虎头印花的小花鞋儿,或虎头帽。经常夜深人静时,奶奶就在煤油灯下绣小鞋儿,我看着看着就睡着了。

第二天醒来,鞋帽就做好了。村子里好多孩子头上戴着奶奶绣的帽子,有的脚上穿着奶奶做的鞋,家里的大人因为这个可自豪了。被接生了孩子的人家,也给我些小手绢儿、袜子这样的小礼物,攒多了,我就拿给小伙伴们看,可每次“展出”之后,总会少了一些,时间一长,这些东西就变没了。

奶奶是个热心肠

上世纪五十年代末和六十年代初,山东农村粮食不够吃,爷爷是医生,吃“商品粮”,家里的人口少,每月配发一点粮食,我们家还算好些。

在我们村子外面,常有远道路过的人,有的走着扑通一下就饿倒了。奶奶好心,赶忙扶到家里,给人家喂小米汤。曾有母女俩,被奶奶救助后,认奶奶作了干亲,那母亲管奶奶叫干娘,奶奶也十分高兴地答应,脸上露出慈祥的笑容。

还有的外村人家,得到奶奶帮助后,拿出自己的细软,有的是手镯,有的是银元,还有的是铜钱,奶奶总是先收下保管起来,等到人家离开时,又偷偷地把东西塞到人家包里。记不清楚奶奶有多少干闺女和干儿子了,反正很多,等我长大后,奶奶早已不在了,也就没有了那些干亲们的消息。

后来,也有人把家里值钱东西偷偷让奶奶保管。一天晚上,突然有人敲门,打开门一看,是一位乡邻。奶奶赶紧把他请进家,让我把大门关死,待在门口看着,别让人进来。我远远地看见,那人从怀里掏出一个用红布包着的东西,快速打开让奶奶看了看,奶奶急忙收好,放进屋里,乡邻很快急匆匆走了。我问奶奶,是什么东西,奶奶说:“小孩子别问这些,千万别给外人说啊!”后来听说“运动”过去了,奶奶都把东西原封不动地还给了人家。

爷爷是老实人,胆子小,怕出事,为这事没少与奶奶吵架。但每次都是奶奶不听爷爷的,照样保护那些人。有的人家可能太感动了,还抱着奶奶哭呢。我可生气了,扑过去说这是我奶奶,奶奶和人家还笑呢。村里有个老革命,独自一人,解放前是做地下工作的,保护了不少人,当时生活遇到艰难。奶奶做些吃的,让我傍黑时送去,那人从来不把大门打开,只开半扇门把东西收了。

奶奶帮助别人,别人更敬重奶奶。十里八乡的,提起奶奶就很有面子。一天,奶奶给我两毛钱,让我到集上买瓜。在一个瓜摊前,我说买瓜。卖瓜的问我多大了,哪个村的?我说前集的,爷爷是刘先生。“噢,你奶奶是不是接生的?俺孩是她接生的呢。”卖瓜的一脸笑容说,这瓜不要钱,你回去对奶奶说啊,我姓什么什么。我点点头。

回到家我把钱还给奶奶,知道原由的奶奶问人家姓啥,我竟忘了答不上来了。后来的一天,卖瓜的碰到奶奶说起这事,奶奶才知道了是谁。

我们吃水的缸在院子里,大门的栓夜里是不插的。每天清早起来,都发现水缸的水是满的,不知谁给挑的?有几回奶奶半夜起来,趴在窗户上,想看看到底是谁,都是只看到个背影。天亮问谁,谁都说不是自己。

奶奶带我干农活

爷爷住在药铺很少回家,就奶奶和我在家。家里的很多活,也是我们俩干。

秋天收了,把地瓜用擦子擦成片儿,还要摆在房顶和墙头上晒干,奶奶就让我上去。开始我不敢上屋顶,奶奶说:“不怕,你人小踩不塌的。”于是我顺着大树往上爬,再抓着粗树枝跳到屋顶。屋顶是用草和泥铺的,不结实,有好几次,我的一只脚都踩空了,得时时小心地边干活边爬行。屋顶晒满了地瓜片,地上还有很多。我累得躺着地上哭,奶奶哄着说,给你煮鸡蛋吃中不?

树上的枣红了,奶奶又扶着我站在墙头上够。我们收获的枣儿,也会分送给左邻右舍,让大伙尝尝鲜儿。

后来我到了该上学的年龄,那时农村上学是半学半农,上午半天上课,下午半天干活,要割草交给队里换工分。我每天放学,都会看到奶奶坐在小学门口,旁边晾着一碗开水,见到我就让我先把水喝了。渴了半天了,我见到水就咕嘟咕嘟几口干了,特别解渴。

交草的时候,奶奶怕我伤了手,总是把草割好,装满篮子,让我上交队里。我与奶奶在一起从来不坐板凳,而是坐在奶奶的腿上。看到我高兴的样子,奶奶可开心了,别的孩子都羡慕我:“还是你奶奶好!”我心底可自豪呢。奶奶一手拿碗,一手领着我,这个镜头就像相片一样,印在我的脑海里。

再后来,奶奶病了,到北京做过两次手术,每次都带上我。我与奶奶一到北京,母亲就带着哥哥回到山东,因为父亲这里住不下。奶奶在海军总医院住院时,父亲天天上班,下班后还得去医院,我就成了没人管的孩子。

有时父亲提前给我打好饭,有时请他的战友给我打饭,常常是我一个人在大院里转悠。那时,我最想念的就是奶奶,可也去不了医院。奶奶看到父亲忙里忙外,不忍心,就产生了轻生念头,割过手腕也吃过药,都被人发现救了回来。后来病情严重,奶奶执意不再治疗,1969年回到老家不久就去世了,只有五十多岁。

奶奶去世前曾在县城住院,由大姨陪着,病危时是那个冬季最冷的一天,雪下得特别大。一位奶奶帮助过的乡亲知道后,连忙从县城跑到村里报信。奶奶被接到老家堂屋时已经断了气,正在吃饭的四岁多的弟弟,放下碗跑过去,拉着奶奶的手喊道:“奶奶起来吃饭了,奶奶快起来呀!”在场的人无不失声痛哭起来。

可怜的奶奶,连一张照片也没留下。奶奶走后,老家没有了牵挂,父亲才于1971年为我们全家办理了随军手续,我也正式来到北京上学,对老家的印象,也渐渐模糊了。

时光易逝,情感难忘。奶奶没了,老家的院子没了,院子里的大树没了,那棵两个人合抱不过来的合欢树没了。可我始终觉得,那火红火红的合欢花,却一直开放在我的心里,合欢花下奶奶的笑容,已深深刻在我的脑海中。

多少年来,奶奶常在我的梦中,场景大多还是老家院子。我常在心底念叨:要是奶奶活着,享享今天的福,那该有多好啊。

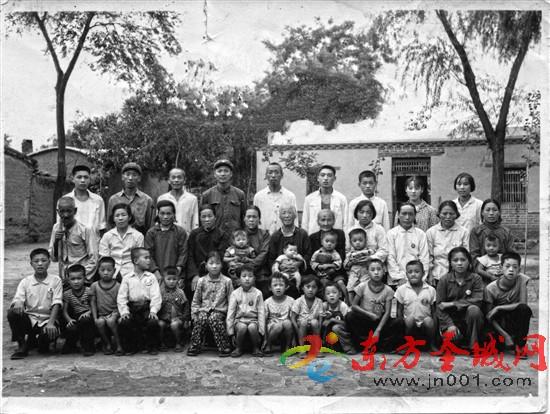

①作者老家1970年代村头家族合影

②1970年代部分家庭成员北京合影

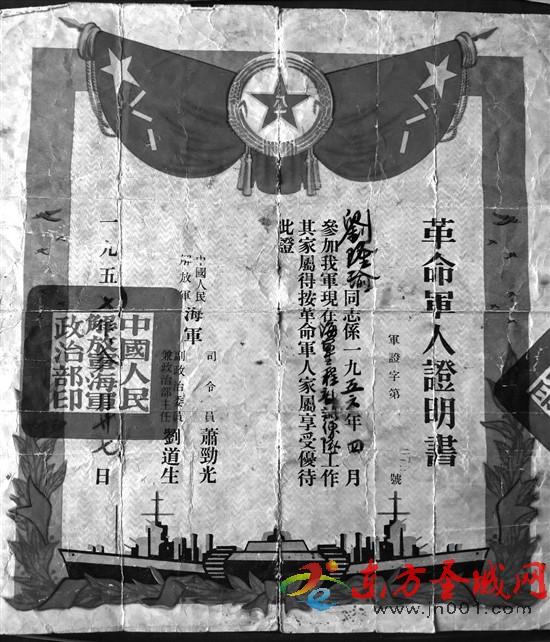

③作者之父的《革命军人证明书》

济 宁我家乡

①