在庆祝中国共产党成立100周年之际,母亲所在单位党组织将“光荣在党50年”纪念章颁发给70年党龄的她。

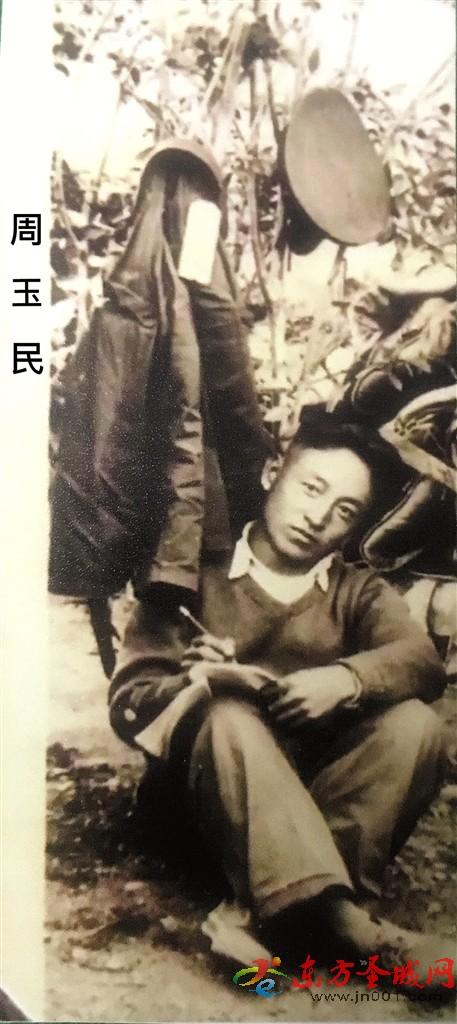

我的父亲周玉民如果健在,党龄76周年。

他没有等到这一天。

父亲1945年4月参加八路军,1946年16岁入党,在医疗卫生战线奋斗了一生。2011年,他离休后的唯一一次住院,就永远离开了我们。他的专业救护了许许多多战友,却没能救回自己,心肌梗塞带走了他的生命……

父亲离休后,每当七一、八一和国庆节之际,必定提前打开电视。当国歌奏响、国旗升起,父亲庄严起立,注视着屏幕,不容任何打扰。直播节目结束后,父亲就拿起电话,拨通战友的号码,接下来是充满豪情的对话,不时爆发出爽朗的笑声。那笑声传递着欣慰。只要我在身边,父亲打过电话就会跟我讲起他的军医生涯……

日本侵略者投降前的1945年4月,驻扎在我们金乡老家附近的八路军,集合起周边的小伙子,讲解时局,宣传抗日,血气方刚的男儿纷纷报名参军,父亲毫不犹豫地加入其中。部队将他们集合起来,进行了十几天军事训练,随后向前线开拔。

那时,父亲只有15岁。

抗战进入反攻阶段,前线战事不断,与日寇的战斗进入白热化。

到了距离前线不远的地方,有许多个防水布棚子。带队的军人将父亲一行带到一个棚子前,向首长报告。

这时,一副又一副担架抬到棚子围成的院子里,担架上都是八路军伤员,有的军衣成了碎片,伤口暴露在外;重伤的战士脸上抽搐着,看上去极度疼痛。几位身穿白大褂的人穿梭于棚子间,指挥担架抬往各个棚子。

父亲忍不住面向首长说:“报告首长!我可以去帮忙吗?”

首长看了看他,问:“多大了?”

“报告首长!已经15岁!”

“看到这些伤员,害怕吗?”

“报告首长!不害怕,担心他们。”

首长说:“读过书吗?”

“读到初中。”

首长定睛看看他,“好!从今天起,你就是卫生所的一员了。马上投入工作!”

父亲模仿着其他人,利落地答道:“是!”

首长两手紧紧抓住父亲的双肩,用力晃了两下。我的父亲感觉心里热热的。

从那天起,父亲成为冀鲁豫三分区卫生处一名卫生员。而用今天的年龄划分,他当兵时还是未成年人。

那段日子充满激情,那是一个拼搏的年代,忘我的年代。每次战斗打响,父亲就跟随前辈往返前线,从战场上抢下伤员,背往担架队,再由担架队抬到卫生所抢救。伤员都比我父亲高大,瘦小的他躬身背着,在枪林弹雨中,体力不支就两只胳膊扳住伤员,实在不行就停下深呼吸几口,继续前进……一位伤员,又一位伤员……

每当看到伤员抢救无效,我父亲学医的渴望会更加强烈。

我曾经问父亲:“一点都不害怕吗?”

父亲说:“不知道害怕,满脑子就只有一个念头,太多受伤的战士需要帮助,在那个为了民族的解放充满献身精神的氛围里,每天被身负重伤还盼着上战场的战士们感动,恨不得全身都变成本事去帮助他们。”

父亲说,前线的救死扶伤非常神圣。他离不开卫生所,他不可能离开部队!

抗战进入反攻决胜阶段,卫生所里分不清每天是哪一天,顾不上白天和夜晚,就一直在忙。等到伤员们睡着了,父亲就在随身的小本子上记下医生治疗的方法、用药,手术以及包扎等专业内容。累极了的时候,站着都能盹着了,盹得太沉时,身体一歪倒会马上惊醒。

战地卫生所仅有的几本医书,他看了很多遍,不懂就请教。军医前辈见他小小年纪酷爱学医很是喜欢,认真地指导他。军医之门,为扎实肯钻研的我父亲打开了。

抗日战争结束后的第二年6月,我的父亲加入了中国共产党。在冀鲁豫11纵队卫生所,他从卫生员先后升任副班长、班长。1949年随部参加渡江战役,打过长江后进军西南,解放贵州,就地驻扎。四川剿匪时,父亲坚定地报名参战。一次遭遇土匪偷袭,父亲抱着随身皮箱,连人带马一起跃到了河里。土匪的子弹追着打,就是没打着父亲。我的父亲讲起那段经历,呵呵笑着说:“多亏渡江战役前夕学会了游泳,才得以全程参加剿匪,直到胜利……”

前线的历练,战火的洗礼,父亲的专业水平在实践考验中提升。父亲从卫生所到团卫生队,从医助到医生,当了团卫生队长后,仍然不离专业。

战场上起死回生的战友们,外伤留下的慢性疼痛令到父亲不安;止疼药用多了会产生依赖,而且不能治根,父亲与中医学书籍较上了劲。上世纪60年代,经由部队上级同意,父亲引进了针灸,从地方医疗机构请来中医针灸专家,卫生队的医生们积极投入,扎实学习,很快用于临床,尤其对于外伤顽疾的理疗,有效减少了对于药物的依赖。卫生队有位叫季亭的军医,学得特别精到,转业地方医院后,直接坐诊针灸科。

1968年西南野战军部队大调防,父亲随部调防云南边疆。

1979年对越自卫反击战,时任后勤部副部长的父亲奔赴前线,一路打到河内……

如今,父亲的笑声犹在耳边,却已10年天人相隔……

多想父亲能够看到中国共产党成立100周年庆祝大会的振奋人心的场面!多想看见父亲欣慰的笑容,听见那激动的笑声……