②③

有一个英雄的名字,叫陈伯衡。2015年新华社发布了经党中央、国务院批准,民政部公布第二批在抗日战争中顽强奋战、为国捐躯的600名著名抗日英烈和英雄群体名录,其中就有陈伯衡的名字。

陈伯衡的名字和他的抗日事迹,大量、反复出现在团中央等联合创办的民族魂网、国家退役军人事务部创办的中华英烈网、《中国青年报》及其《中青在线》等众多权威、知名媒体。

陈伯衡,1906年出生于山东省汶上县。幼时家境较富裕,得以私塾启蒙。16岁那年,考入城内书院高小,后就读于济南第一师范学校和北平(京)大学。1931年,考入北大经济系不久,他就与进步师生有所接触。“九一八”事变后,他为大片国土沦陷和蒋介石集团的卖国行径痛心疾首,参加了赴国民党南京政府请愿示威活动。后通读了《资本论》等进步书刊,逐步接受了马克思主义。

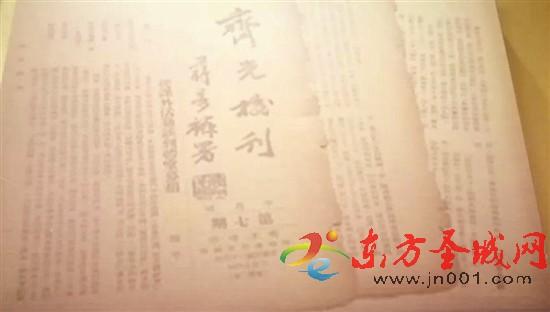

1935年,陈伯衡自北大毕业,后来被济南齐光中学聘为教务主任,成为《齐光校刊》的主要撰稿人,革命思想更加活跃。他介绍北大同学、共产党员杨启哲到齐光中学任代课教师。杨启哲受到反动当局注意后,陈伯衡及时帮他离开学校,使这位共产党员免遭迫害。

转眼到了1936年。这一年,鲁迅逝世。陈伯衡这位中国最高学府的高材生,怀着极大悲痛,主持《齐光校刊》编发悼念鲁迅专号,并撰写了1.3万余言的《鲁迅先生的战绩和思想》一文,以马克思主义观点,精辟阐述了鲁迅思想风格的形成及其伟大的战斗。这篇慧眼独具、风格近乎鲁迅的全面介绍和歌颂鲁迅的杂文,不仅在当时堪称屈指可数,今天也不失其科学价值和战斗光辉。

在这期校刊上,陈伯衡以沉恸高昂的笔触,为鲁迅题写了一副百字挽联,深切表达了他决心发扬鲁迅精神,誓同侵华日寇和汉奸走狗血战到底的豪情壮志——“横世噩噩,尽是阿Q相;端赖阔斧大笔净吾华族魂与血,孰料竟而撒手以去,呐喊摇旗恐绝绪,吁嗟,彷徨……!彷徨?更须挥泪思奋发。举目滔滔,遍地汉奸踪;正待冷潮热骂诛彼丑类鬼蜮心,不意从此‘埋掉拉倒’,‘打狗落水’复属谁?呜呼,而己……!而己?只得偷暇哭先生”。

在此前后,陈伯衡在《齐光校刊》发表了《目前教育的危机》《青年在学校》和《关于“数”》等文章。后一文通过对“数”的概念形成、发展和“数”与“量”的辩证关系等论述,巧妙而深刻地宣传了马克思主义的哲学思想和世界观,表明了此期的陈伯衡不仅是一个爱国者,而且已是一个接近成熟的马克思主义者。

震惊中外、意义非凡的“西安事变”发生后,蒋介石发表了臭名昭著的《西安半月记》《对张杨训话》二文。国民党教育部通令全国中等以上学校停授国文课,以此二文为教材。陈伯衡佯若不闻,照常讲授国文。1937年初,胡风根据鲁迅生前授意和中共抗日民主统一战线政策撰写的《文学与生活》一书出版后,他立即带头在高年级中讲授。

猖獗日寇,公然来犯,中华存亡,千钧一发。1937年10月,日军逼近济南,陈伯衡毅然投笔从戎。听说旧友刘起文、曹志尚等准备在故乡汶上县组织抗日队伍,陈伯衡心里产生强烈共鸣,决定在汶举义,共赴国难。

当时,起义筹备者们面临的首要问题,是举什么旗,跟谁走。陈伯衡以其固有威望和崭新革命思想,很快统一了大家的认识:坚决依靠共产党。他通过关系,数赴济宁,历尽艰险,终于找到中共鲁西南工委,要求负责人江明派人指导。江明委派共产党员刘星,以中华民族抗日解放先锋队名义,协助陈伯衡等组织骨干,发动起义。随后,陈伯衡与刘星、曹志尚、刘起文等分头行动,走村串户,从人员、枪支、钱财等方面,做了大量动员筹备工作。

1938年2月,陈伯衡与刘星等人在汶上申垓村附近的永安寺正式领导发动武装起义,在鲁西南一带率先拉起了有共产党员指导参加的抗日队伍——汶上县人民抗日自卫队。

这年5月,自卫队编为范筑先部第十支队挺进队,陈伯衡任队长;10月,与东平地方武装合编为十支队东进梯队,任司令员;12月,编为八路军山东纵队六支队一团,任团长。陈伯衡与战士们吃一样的饭,穿一样的衣,冬睡草窝,夏宿野地。凭着一腔热血和大智大勇,带领战友们克服生活、装备的种种困难,冲破敌人层层封锁,先后转战于汶上、东平、平阴、聊城、冠县等黄河之滨十几个县,一次次给日伪军以沉重打击,令敌人闻风丧胆。

自卫队成立之初,未建立党的组织,一度与中共领导机关失去联系。究竟如何带好这支新生的抗日队伍,同强大的敌人进行有效斗争,开始并不十分明确。

陈伯衡一面向曹志尚等有军事经验者请教,一面认真研究马克思主义理论书籍和《水浒传》《三国演义》等战争名著,以顽强的毅力、聪慧的悟性和卓越的才干,带领战友们创造了一个又一个奇迹,书写了一个又一个神话。

由于受到日伪和国民党双方钳制,部队处境十分困难。为粉碎敌人相互勾结的罪恶阴谋,争取各种力量联合抗日,陈伯衡带领战友深入发动群众的同时,向流亡中的国民党汶上县政府开展了统战工作。

一次,陈伯衡带领几名精干战士赴沙河站,同国民党县长崔百朋磋商避免磨擦、共同抗日,因发生争执,双方卫兵忽地抽枪对峙起来。崔百朋吓呆了,不知所措。陈伯衡却镇静如常,他以沉稳威严的大将风范,向双方卫兵命令道:“都把枪收起来!我们是来谈问题的,不是来干仗的!”一句话稳住了局势,谈判得以继续进行,取得初步战果。

在陈伯衡眼里,受敌蒙蔽、为敌做事的穷苦百姓,也是统战对象。同年,部队进驻东平县苇子河村。侦察员扣留了一名受日军收买、传递假情报的邮差,不少人主张就地正法。陈伯衡劝阻说:“他是一时受敌人蒙蔽的穷苦百姓,我们要争取让他为我们服务。”继之做了一番分析,使在场的同志茅塞顿开。经过教育,邮差果然痛改前非,向部队提供了不少日军情况。

陈伯衡领导的这支部队,很快受到东平县地下共产党负责人万里的重视。1938年春,万里派杜子俭到自卫队,帮助建立党的组织。陈伯衡异常兴奋地对杜子俭说:“我们很欢迎你来!”陈伯衡更加严格要求自己,忘我地学习和工作。当年秋天,被吸收为中共党员。面对鲜红的党旗,他用全身的血脉,举起久积心窝的信念,立下铮铮誓言……

1939年2月,陈伯衡率六支队一团攻下泰安薛家岭据点,俘获伪区长等六十余人、长短枪数十支、轻机枪1挺。3月22日,他奉命率部赴东平郑海一带阻击日军。敌人倚恃装备精良,骄狂直进。他抓住日军这一弱点,利用地利人和有利条件,一接火,就将敌先头部队打了个落花流水。

敌人恼羞成怒,动用迫击炮、重机枪疯狂顽抗,激战持续了5个多小时。下午5时许,陈伯衡亲临迫击炮阵地,指挥炮手发起最后反击,不幸中敌枪弹,壮美的人生年华永远定格在33岁的年轮上。战斗结束后,中共鲁西区党委和115师师部,为陈伯衡召开了万人追悼大会,指出:他的牺牲,对六支队一团乃至整个抗日战场,都是一个重大损失。

而今,矗立在我们面前的烈士丰碑,依然诉说着英雄的事迹和崇高的精神。

①陈伯衡②陈伯衡为《齐光校刊》主要撰稿人③陈伯衡烈士追悼会现场

①