为庆祝中国共产党成立一百周年,《文化周末》从去年开始征集济宁境内爱国主义教育基地、革命文物等红色文化线索,由记者深入实地采访考察,创作深度报道,本周起在《纵深》版块《沿着红色足迹前行》系列主题专栏陆续刊出。

历史不能忘记。您将跟随记者的文字与镜头,重访那些永远闪耀光芒的红色履痕——让我们沿着那足迹前行

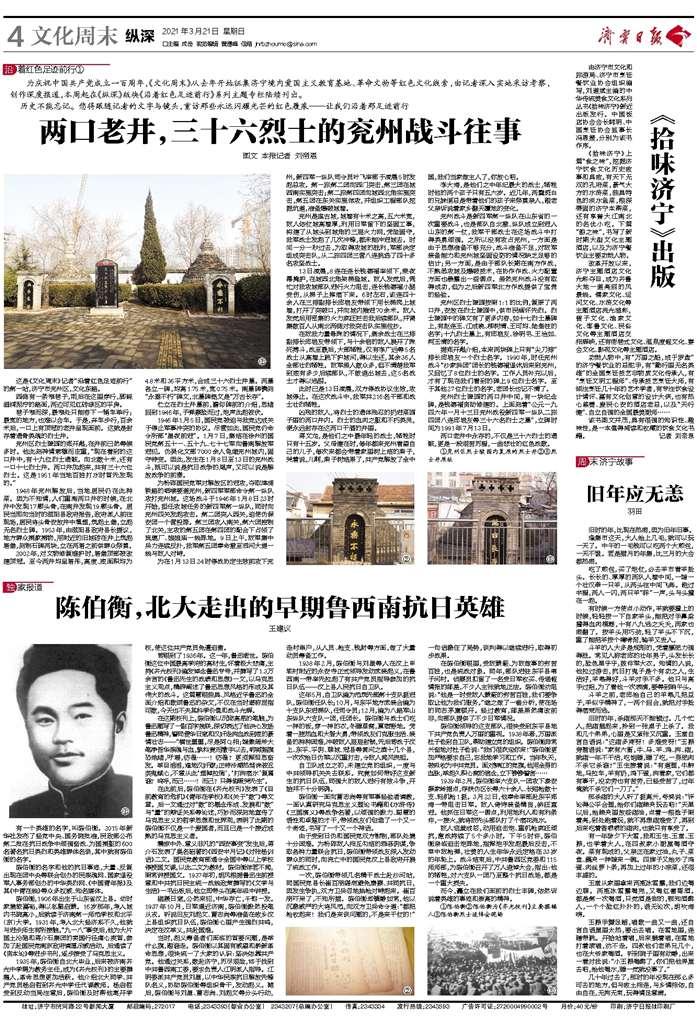

这是《文化周末》记者“沿着红色足迹前行”的第一站,济宁市兖州区,文化东路。

西侧有一条窄巷子,雨后在这里穿行,脚踩湿润泥泞的路面,两边可见红砖绿瓦的平房。

巷子窄而深,最窄处只能容下一辆车单行;最宽的地方,也难以会车。于是,弃车步行,百余米后,一口上有顶冠的老井呈现面前。这就是封存着遗骨英魂的烈士井。

兖州区烈士陵园的郑开彪,在井前已然等候多时。他此刻神情肃穆而庄重,“现在看到的这口井中,有十九位烈士遗骸。向北数十米,还有一口十七烈士井。两口井加起来,共有三十六位烈士。这是1951年当地百姓打水时首先发现的。”

1948年兖州解放后,当地居民仍在此种菜。因为不知情,人们重淘两口井的时候,在北井中发现17颗头骨,在南井发现19颗头骨。居民当即向当时的滋阳县政府报告,政府派人前往现场,居民将头骨安放井中填埋,筑起土堡,立起无名烈士碑。1953年,由滋阳县政府县长提议,地方群众捐款捐物,用附近的旧城砖在井上筑起塔堡,刻制石碑两块,立在两塔之前供群众祭奠。

2002年,对文物修复维护时,塔堡顶部被改建顶冠。至今两井均呈塔形,高度、底面积均为4.8米和36平方米,合成三十六烈士井墓。两墓各立一碑,均高1.75米,宽0.75米。南墓碑镌刻“永垂不朽”碑文,北墓碑铭文是“万古长存”。

伫立在烈士井墓前,瞻仰碑前的介绍,思绪回到1946年,子弹擦脸而过,炮声此起彼伏。

1946年1月5日,国民党被迫与我党达成关于停止军事冲突的协议。尽管如此,国民党仍命令所部“星夜前进”。1月7日,集结在徐州的国民党第五十一、五十九、七十七军向鲁南解放军进犯。伪吴化文部7000余人龟缩兖州城内,固守待变。因此,发生在1月8日至13日的兖州战斗,既可以说是抗日战争的尾声,又可以说是解放战争的前奏。

为粉碎国民党军对解放区的进攻,夺取津浦铁路的咽喉要道兖州,新四军军部命令第一纵队攻打兖州城。这场战斗于1946年1月8日23时开始,担任攻城任务的新四军第一纵队,同时向兖州四关发起攻击。第二团突入西关,迫使伪保安团一个营投降。第三团攻入南关,第六团控制了北关,主攻的第五团在第四团的配合下占领了琉璃厂、娘娘庙一线阵地。9日上午,敌军集中兵力连续反扑,我军第五团奉命撤至泗河大堤一线与敌人对峙。

为在1月13日24时停战协定生效前攻下兖州,新四军一纵队司令员叶飞率部于凌晨5时发起总攻。第一旅第二团向西门突击,第三团在城西南实施突击;第二旅第四团向城西北角实施突击,第五团在东关实施佯攻,并组织工程部队挖掘坑道,准备爆破城墙。

兖州是座古城,城墙有十米之高,五六米宽,敌人依仗城高墙厚,利用日军留下的坚固工事,构建了从城头到城角的三层火力网,凭险固守,我军战士发起了几次冲锋,都未能冲进城去。时间一分一秒过去,为取得攻城的胜利,军部决定组成突击队,从二旅四团三营八连挑选了四十多名攻坚战士。

13日凌晨,8连在连长钱德福率领下,乘夜幕掩护,在城西北角架梯登城。敌人发觉后,慌忙对我攻城部队进行火力阻击,连长钱德福小腿受伤,从梯子上摔落下来。6时左右,该连四十余人在三排副排长邱培友带领下用长梯爬上城墙,打开了突破口,并向城内推进70余米。敌人发觉后用密集的火力疯狂拦击我后续部队,并调集数百人从南北两侧对我突击队实施包抄。

在敌我力量悬殊的情况下,剩余战士在三排副排长邱培友带领下,与十余倍的敌人展开了殊死搏斗,战至最后,大部牺牲,仅有李广远等5名战士从高墙上跳下护城河,得以生还,其余36人全部壮烈牺牲。敌军虽人数众多,但不清楚我军到底有多少后续部队,不敢追出城去,这5名战士才得以逃脱。

此时已是13日凌晨,双方停战协议生效,攻城停止。在这次战斗中,我军共216名干部和战士壮烈牺牲。

凶残的敌人,将烈士的遗体残忍的扔进菜园子里的两口井内。烈士的血肉之躯和不朽英灵,便永远封存在这两口干涸的井里。

蒋文龙,是他们之中最年轻的战士,牺牲时只有十五岁。父母健在时,每年都来兖州看望自己的儿子,每次来都会带着家里树上结的梨子,哭着说,儿啊,梨子树结果了,共产党解放了全中国,我们当家做主人了,你放心吧。

李大海,是他们之中年纪最大的战士,牺牲时他的两个孩子只有五六岁。近几年,两鬓斑白的兄妹俩总是带着他们的孩子来祭奠亲人,跟老父亲诉说着家乡翻天覆地的变化。

兖州战斗是新四军第一纵队在山东省的一次重要战斗,也是部队自北撤、纵队成立到进入山东的第一仗,我军干部战士在这场战斗中打得英勇顽强。之所以没有攻占兖州,一方面是由于思想准备不够充分,战斗准备不足,对敌军装备能力和兖州城坚固设防的情况缺乏足够的估计;另一方面,是由于部队长期在南方作战,不熟悉攻城及爆破技术,在协作作战、火力配置方面也暴露出一些弱点。虽然兖州战斗没有取得成功,但为之后新四军北方作战提供了宝贵的经验。

兖州区烈士陵园按照1:1的比例,复原了两口井,安放在烈士陵园中,供市民缅怀先烈。烈士陵园中的碑文有了更多内容,如十七烈士墓碑上,有赵连玉、江成晚、柳树清、王可均、陆奎柱的名字;十九烈士墓上,有邱培友、徐明书、王治如、柯玉清的名字。

据郑开彪介绍,本来两块碑上只有“尖刀排”排长邱培友一个烈士名字。1990年,时任兖州战斗“沙家浜团”团长的钱德福退休后来到兖州,又回忆了8位烈士的名字。工作人员补充以后,才有了现在我们看到的碑上9位烈士名字。至于其他27位烈士的名字,老团长也记不清了。

兖州烈士陵园的两口井中间,有一块纪念碑,是钱德福资助修建的。上面刻着“公元一九四六年一月十三日兖州战役新四军一纵队二旅四团八连邱培友等三十六名烈士之墓”,立碑时间为1991年7月13日。

两口老井中永存的,不仅是三十六烈士的遗骸,更是一段艰苦历程,一曲悲壮的红色战歌。

①兖州区烈士陵园内复原的烈士井②③烈士井原址

①

②③