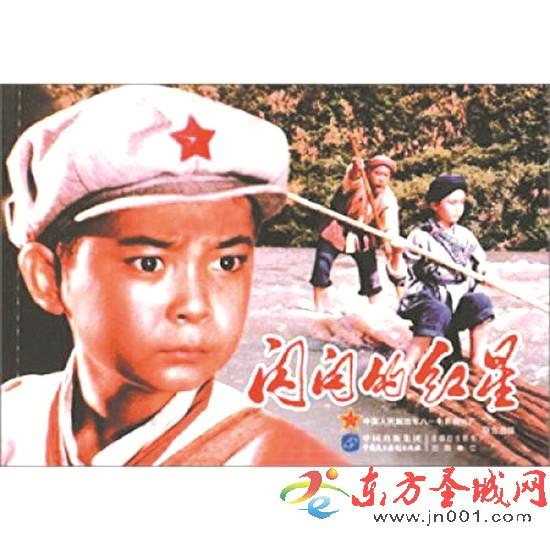

“红星闪闪放光彩,红星灿灿暖胸怀,红星是咱工农的心,党的光辉照万代,红星是咱工农的心,党的光辉照万代”。每当听到这首雄壮嘹亮的《红星歌》,我们总会为之动容。

这首家喻户晓的七声音阶宫调式少儿歌曲,是电影《闪闪的红星》主题曲。这部电影凭借爱憎分明的人物形象,扣人心弦的成长故事,不仅成为那个时代最叫好又叫座的电影,也深深鼓舞了一代又一代青年儿童,投入党的怀抱,加入人民军队。

这部影片改编自李心田同名小说,讲述了在1930年至1939年艰难困苦的环境中成长起来的少年英雄潘冬子的故事。

1931年,潘冬子的家乡柳溪镇还处在大土豪胡汉三的统治下。一天,潘冬子挑柴经过胡汉三家门前,正准备仓惶逃命的胡汉三拦住他,逼他说出他父亲潘行义的下落,丧心病狂地吊打拷问了潘冬子。红军在潘行义的引领下,打进了柳溪,解救了潘冬子。柳溪建立了红色政权,潘冬子参加了打土豪分田地的斗争。潘行义在对敌作战中负伤,他在手术中主动将麻药让给阶级兄弟,使潘冬子深受教育。

1934年秋,红军主力被迫撤离中央根据地。潘行义随部队转移前,给潘冬子留下了一颗闪闪的红星。

胡汉三又回来了,柳溪镇又陷入一片白色恐怖之中。潘冬子和母亲暂时离开柳溪,转入了深山老林。在当地领导游击队和革命群众进行斗争的红军干部吴修竹,向他们传达了遵义会议精神,增强了潘冬子和母亲坚持斗争的勇气和力量。为了掩护乡亲们撤退,潘冬子的母亲壮烈牺牲,潘冬子看到母亲的死,变得更加坚强。

在闪闪的红星照耀下,潘冬子积极参加对敌斗争。他在战斗中破坏了吊桥,切断了敌靖卫团的后路,使敌人缴枪投降;他巧妙地把盐化成水,躲过敌人的搜查,送给游击队;他和椿伢子把情报送给游击队,把敌人的运粮船弄沉了,破坏了敌人的搜山计划;他沉着机智地应付了胡汉三多次狡猾的试探和盘问,最终满怀仇恨地砍死了胡汉三,有力地配合了游击队攻打姚湾镇的军事行动,战斗迎来了胜利。

电影的最后,潘冬子戴上那颗闪闪的红星,成为一名真正的红军战士,踏上了新的征途——这是无数人心目中的经典镜头,也是一代人青春里的红色记忆。

成为潘冬子那样的好少年,不仅是六七十年代青少年的梦想,同样也是80后、90后乃至00后的童年梦想。时代在变,经典的传承却从未改变。直到如今,仍有学校组织青少年观看这部电影。在少先队的活动场合中,《红星歌》依旧飘扬在辽阔的天空。

《闪闪的红星》迅速走红并轰动一时,绝非偶然。除了当时文化娱乐生活的质朴、醇厚与高尚因素,《闪闪的红星》本身也是一部不可多得的佳作。影片真实地还原了那段革命岁月,让观众产生了强烈的共鸣。

不同于很多虚构小说,《闪闪的红星》有其真实的人物原型。当时,作家李心田在部队当教员,军区司令员许世友的儿子许光、政治部主任鲍先志的儿子鲍声苏,都跟他学文化。这两个孩子,都是长征前留在家乡,全国解放后找到父亲的。“我还听说过,江西根据地有一位红军,长征时给家中留下了一顶军帽,军帽里写了名字。后来这位红军的儿子,拿着这顶军帽找到了他的父亲。还有,抗战时胶东有个17岁入党的女青年,入党的第二天被捕,后来被敌人活活地烧死了”。这几件事深深震撼了李心田,“潘冬子”的形象也就应运而生。非虚构的写作和编剧创作,让故事和人物顿时丰满了起来。观众在观影过程中感到亲切,代入感十分强,能融入到故事中,这让《闪闪的红星》有了获得成功的先决条件。

在艺术视审美视角,这部电影也给人以清新之感。青山翠谷、小小竹排、雄鹰展翅等镜头的设计和转场,都极具美感,十分自然,给观众留下了深刻印象。

潘冬子的成功塑造,也是影片成功的重要因素。小主人公潘冬子的形象设计,其实饱受争议。部分观众认为,潘冬子的言语举止超出了实际年龄;而持反对意见的观众则认为,潘冬子的成长环境,决定了他应该少年老成。无论怎么争论,有一点是大家的共识——小演员稚嫩的脸蛋和一双清澈照人的大眼睛,是不折不扣的小战士模样。

潘冬子的形象,与总是“吹胡子瞪眼睛”的各种英雄形象,形成了巨大的反差,令人耳目一新。不仅主人公形象塑造得好,反派形象也丰满立体。那句经典的“我胡汉三又回来了”,不仅是整个电影的转折点,也是这部电影最著名的部分之一。很长一段时间,在中国观众心中,胡汉三是旧社会地主恶霸的代表。老艺术家刘江的表演,把这个令人深恶痛绝的反面角色刻画得深入人心,眼神、动作、节奏、表情都表现得非常到位。刘江曾经笑言,演完胡汉三之后,他走在大街上都会被人一眼认出来:“快看,胡汉三来了”,甚至还有情绪激动的观众要上前打他,这让他哭笑不得。

在配乐方面,《映山红》《红星照我去战斗》《红星歌》等电影插曲和主题曲的烘托,让影片真正做到了声情并貌,形成了声画的立体统一。

重温《闪闪的红星》,总能让我们回到那个充满向往和满腔热忱的少年时代。有了潘冬子这样的童年榜样,更多少年儿童立志长大后要当一名光荣的军人,成为红色的后备力量。我们看到,新闻视频中的红领巾少年,对着军车行少先队礼的时候,不自觉地就会热泪盈眶,这是因为我们看到了当年的自己,看到那颗闪闪的红心,也看到了党和人民军队闪亮的光芒。