在明代之前,南四湖地区并不是现在的面貌,这里原是受古泗河冲积而形成的一片平原。发源于东部邹滕峄丘陵地带的大量泉水,分别汇流于此地,形成了许多小湖:古昭阳湖、塔具湖、孟阳泊、满家湖、古独山湖、阳城湖、李家湖、古微山湖、郗山湖、吕孟湖、武家湖、张王湖、韩庄湖、常阜湖、平山湖、白山湖、白浴湖等等,星罗棋布。

这里浓缩了丘陵、平原与河湖多种地貌和生态特征,优美的环境和丰富多样的物产,赐予这一带人民富庶适宜的家园,地肥水碧、禾绿万顷,村舍毗密。古泗河经由这里向南直达于徐淮,自古以来就是一条重要的水路要道。一代代的王朝兴灭,多少兵家争雄,商旅络绎,催生了一座座古城名镇:鲁桥、南阳、谷亭、湖陵故城、庙道口、金沟、古留城等等,车马辐辏,舟楫连樯,成为历史上经济、文化繁盛的地区。尤其自元代以后,古泗河被借道行运,更成为一条贯通京杭的经济、政治大命脉。

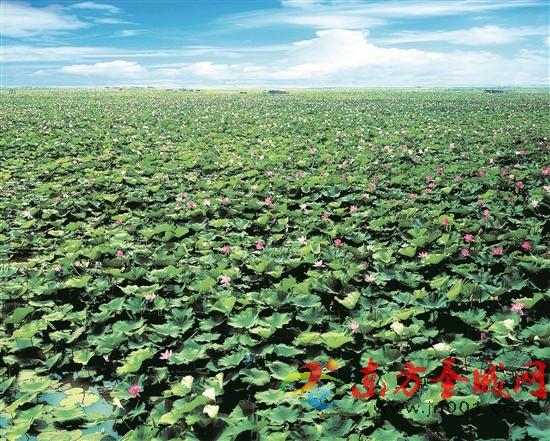

但是,这一切在明代之后都被彻底改变了。当时的沃野桑田、城镇乡村,都变成了烟波浩渺的江北大泽——南四湖。

究竟是什么原因和经历产生了这一巨变?

这是由明代黃河频繁决口漫溢泗河,以及开挖运河新道,改变了原来的水系而造成的,是人与自然相互干预的产物。

元明时期,黄河从河南省封丘、兰考经商丘、虞城、砀山、徐州等向东南流,由淮河流域入海。自明嘉靖年后,黄河多次于曹、单和丰、沛县决口,漫淹徐州以北段泗河,使运道发生阻塞。面对当时漕运出现的患险,明政府先后开挖南阳新渠和泇运河,把运道东移,整个鲁南运河从南阳至江苏邳州四百多里,完全变成了人工河道。泗河运道完全被废弃,其流域成为黄泛的散漫之区。又因屡经黄河泛滥淤积,徐州一带地势逐渐抬高,黄河泛水和以北金乡、鱼台、沛县一带河流无道向南下泄,因而形成大量积聚,水面逐渐扩大,使当地诸多小湖连成大湖,至清初即形成今天的南四湖。

各湖的形成和水源情况,并不是完全相同的。考察了解它们形成的历史,对于我们保护和利用这一丰富资源不无意义。

昭阳湖

现在的南四湖,最早形成的是昭阳湖。原来的古昭阳湖,是以东部丘陵地区的泉水为源的,现于宋末元初,面积较小,方园仅数里。在其上下,还有几个互不连接的小湖。

明嘉靖《徐州志》载:“昭阳湖在(沛)县八里”,位于今微山县赵庙村北边,聂庄铺西。明代初期发展到“周围可十余里,溢水由金沟闸(在今江苏省沛县东南金沟村附近)入运”。不久,又在昭阳湖东西两边,各出现了一个小昭阳湖。

明永乐九年(1411年),工部尚书宋礼重开会通河,把昭阳湖作为水柜,并在昭阳湖南口建石闸,东西两个小湖南口各建板闸,成化时都改为石闸,弘治时重修。随着蓄水济运,昭阳湖面积逐渐扩大。据《明史·河渠志 》:“诸泉所汇为湖,其浸十五。……南曰大小昭阳,大湖袤十八里,小湖杀三分之一,周八十余里”。下游与薛水合,改由金沟口入泗,北属滕,南属沛,南距沛县八里。

明嘉靖年间,黄河频繁向沛县、谷亭一带决口,泗河淤垫,洪水越过泗河运道进入昭阳湖,将昭阳湖与周围的几个小湖连成一片,面积迅速扩大。当时官民船只可以假道昭阳湖。

嘉靖四十四年(1565年)七月,黄河大决曹、沛,将谷亭至徐州间二百余里的运道淤为平陆。隆庆元年(1567年),工部尚书朱衡主持开挖南阳新渠,运道东移,南阳至留城段泗河运道废弃,昭阳湖失去堵截西来黄水的屏障,黄泛逐步向东挤压。万历二十年至三十年(1592—1602年)间,昭阳湖面积进一步扩大。其南端便与夏镇西南8公里许的塔具湖相连,北与北距谷亭二十里的孟阳泊相汇。在清代微山湖、南阳湖形成之后,昭阳湖南北先后与微山湖、南阳湖连在一起。这时昭阳湖南起沛城东,北至南阳“马公堤”,“周回一百八十余里,界滕、沛、鱼台三县境” ,达到其历史上的最大面积。

独山湖

现在的独山湖,是明代开挖南阳新渠以后形成的。古独山湖初现于元末,位于现在的独山脚下,面积很小,由北、东诸山的泉水汇集而成。因范围逐渐扩大,近于南阳,又有南阳湖之称,而后来的南阳湖当时尚未出现。又与阳城湖相会,因而又称之为阳城湖。

阳城湖现于明朝初年,在独山东南,西距鱼台旧县治七十里,位于今滕州市的岗头、望冢西。初为滕县城北的三里桥泉、七里沟泉漫流形成的陂泽。为蓄水济运,明正统二年(1437年),漕运参将汤节在其南岸建积水闸一座,开渠引水由鸡鸣台入运河。其后面积逐渐扩大,约在明成化年间(1465—1487年),与独山湖合而为一,周围五十余里,嘉靖中扩展到七十余里。

明隆庆元年(1567年),漕运新渠凿成后,把阳城湖隔在新渠东岸,北面凫山山脉的诸泉水,东面邹、滕县的界河、沙河诸水,大都汇集于此,使湖的面积迅速扩大。后来南阳新渠为排泄湖水,建了许多进、排水闸,随着昭阳湖逐渐淤高,湖水上涨,阳城湖水不能下泄,便逐渐扩展成大湖。万历年间向南扩展至今留庄镇南,北羊庄以西。此后即多以独山湖称之。

在清代,独山湖面积进一步扩大。北、东两面紧靠山坡,西、南即漕运新渠,隔渠与昭阳湖相望。据乾隆年间《鱼台县志》:“独山湖在运河东,中有小山耸峙故名。湖长九十里,周一百九十余里……据明史,湖周七十余里,今已倍之,缘河底渐淤,增筑堤埝,水随埝长,南北漫溢而然也”。

至道光年间,“独山湖在鱼台、滕县境,北岸兼入济宁境。其属鱼台者,随运河左岸迤而东,成东西斜长,约五十里弱,西、南二面,湖堤长约三十余里,水口十有八,……湖岸自济宁枣林闸南运河左岸起,折而南,绕两城山麓,南入鱼台境,……又东经寨、染山之南入滕县境,曲折行六十里弱”,其面积超过现在的范围。

微山湖

现在的微山湖湖区,在明代之前是一片低矮的岭地,以微山最高。在其东、南分布有许多小湖,如古微山湖、郗(赤)山湖、吕(蒙) 湖、武家湖、张王湖(有文献作“张庄湖”)、黄山湖等。诸小湖分别是由滕、峄县山中流来的泉水与运河闸坝的蓄水而形成,有常年性的或季节的。它们初现于明弘治至嘉靖年间。

据清《嘉庆一统志·兖州府一·山川》 载:“微山在滕县南一百里……,上有留侯墓,其下为微山湖,黄沟水入焉;又东南为赤山,其下为赤山湖;又稍南为吕孟山,其下为吕孟湖”,郗山湖受薛河之水。

在明代中期,由于徐州一带被黄河频繁淤积,地势逐渐抬高,使微山一带积水向南排泄受阻,因而诸小湖逐渐扩大并连成一片。在隆庆年间,夏镇新渠开成之后,留城至境山段仍沿用泗运旧渠,后来黄河又数次决口,漫淹淤积留城南北和秦沟河一带。万历年间,先后开挖李家口运河和泇运河,使运道步步东移,将诸湖隔于运道之西,完全变成黄泛的漫溢之区,积水更加增多。

至明万历年间,微山、郗山、吕孟诸湖就连成一片,统称吕孟湖。如明《治水筌蹄》所言:“吕孟诸湖原属膏腴,以运河水不得泄,汇而成者,改鱼课焉,名曰‘湖米’”。此后,又逐渐与留城一带的积水相汇。在万历二十一年黄河发大水时,湖水大涨,古留城被淹没于水中。

据清康熙年《滕县志》记载:顺治中(1644—1661年)废镇口河,专用泇河,微山、郗山、吕孟并昭阳等湖即汇而为一,李家口诸河故迹遂没,连接成片的湖初称“吕孟诸湖”。后又进一步向北与昭阳湖衔接一起,东至韩庄、西至故留城,南抵茶城,东西四十里,南北八十里。

据清《嘉庆一统志》:“吕孟湖在滕县南一百二十里,北为运河,其西为赤山湖,微山湖,东为张王湖,又东接峄县之韩庄湖,实一湖也,今通谓之吕孟湖”,亦名为“赤吕诸湖”。在吕孟诸湖与昭阳湖汇成一体后,因其位于微山之南,故人们渐称其为微山湖了。

南阳湖

在南四湖的形成中,以南阳湖为最晚。该地区原系一片平原,没有湖泊,南阳湖是因后来下游河道淤塞而成。

在明隆庆年间,南阳新渠开通以后,原泗河运道的南阳至留城段被废弃淤积,原来自西流入泗河的赵王河、牛头河等河道失去下泄之路,因而在南阳一带积聚漫溢成湖。如明代总河翁大立言:“遇黄流逆奔,则以昭阳湖为散衍之区;遇山水东突,则以南阳湖为潴蓄之池” ,这说明南阳湖与昭阳湖成因的不同。

清代之前,南阳湖地处鱼台县境。清康熙年之后,逐渐向北扩展至济宁境,“周回四十余里”。康熙三十年(1691年),鱼台县知县马得祯,为防止南阳湖向南与昭阳湖衔接,隔断南阳与外地的交通,主持修筑了一条从南阳至店子的大堤,并建长桥,后称马公堤,或马公桥。

康熙三十三年(1694年),济宁知州吴柽为阻止湖水北泛,在运河与牛头河之间,修筑了一道长一千二百六十丈的横坝。乾隆十年(1745年),湖水越过横坝北漫,南阳湖面积迅速扩展。据乾隆年间《鱼台县志》,“南阳湖,在县东北五十里,牛头河、新开河二水之所汇也。东距运堤,西逼广运闸、柳沟诸村,北界济宁横坝,南则马公桥也。过桥而南,即昭阳湖。长约四里许,周九里有余,每秋涝水积,河湖一片,广运闸诸村俱淹没焉”。该志在南阳湖下有注文言:“按:南阳湖旧志所无,今已汇为巨浸,故续入焉”。又据民国间《济宁直隶州续志》载:“乾隆间,湖已北溢。二十年,复于旧横坝之北筑新横坝,东起州境鲁桥、枣林闸北,运河西岸,西至秦家庄,长约六里余,南距旧坝约五里余。近时水泛滥益北,两坝俱毁,与运河、牛头河之溢水合,北抵石佛闸,西逾牛头河,面积大十余倍”等,说明了南阳湖的演变。

至清康熙年间,南阳湖形成并向南与独山湖、昭阳湖、微山湖连接之后,四湖即成为一个整体,“南四湖”也就形成了。全湖南北长230公里,成为我国北方最大的淡水湖,其过程前后达百余年。

在南四湖中,昭阳湖与其他三湖有所不同的是,形成时间较早,而且自清之后其面积逐渐缩小。由于明代运道东移,昭阳湖被隔于运河西岸,再不能接纳东山诸泉水源,更逐渐失去作为运河水柜的作用。又因地处于黄河的漫溢中,其地势被淤填逐渐抬高。自清初南面微山湖向北扩大与昭阳湖连成一片之后,受地势北高南低的作用,昭阳湖有水即流入微山湖,再也蓄留不住积水。上流虽然与南阳湖相接,但只是充当为下流微山湖输水的角色,“仅堪泄水”。

南阳湖、独山湖因纳上流诸河流之水,水源较丰,其涨水通过昭阳湖南排于微山湖。昭阳湖自身无蓄水的条件,因而瘦身如河,湖水浅狭。每逢大旱或缺水之年,常成为旱地。其原来的大量湖地被周围之民开垦为农田。“湖水填淤,居民树艺其中,化为膏壤矣”。总之,受运河东移、昭阳湖来水条件的改变,黄河淤积以及人工围垦的作用,昭阳湖演变的过程是逐渐缩小的。这也是整个南四湖呈现出两头阔、中间狭的原因。

经过一百多年的变迁,原来广袤的田野和乡村都变成了汪洋大泽——“南四湖”。伴随着自然面貌和生态的改变,该地区的经济、社会生活也发生了巨大变化。广大居民失去了土地和家园,只能弃农从渔,常年驾船漂泊于湖上,以扑捞为业。

在环境变迁中,原泗河沿线的许多古城、名镇一个个消失了:湖陵故城、古留城、庙道口、鸡鸣台、金沟、沽头,马家桥等,先后没于水或被冲废。而随着新运河的东移和漕运兴盛,一批新的城镇岀现了:在南阳新渠和泇河未开时,其所在的一带地区都是人烟稀少、地貌荒凉的旷野,如驩城、夏村、韩庄、台儿庄等,当时不过都是普通的穷乡僻村,而随着新运河的贯通,它们一个个华丽转身,很快成为繁盛熙攘的名城重镇,至今名闻南北。

人间正道是沧桑,历史不能假设。今天我们无法说明当初的那场变迁究竟是得还是失,是益还是损。如果没有当时的改变,泗河流域至今会是什么面貌。人们只能接受前人留下的,并且面对现实做好当前的事情,以史为师,放眼长远,把新的事业做好做强。