你知道古代旱情有多重吗,官民怎样“祈雨”,还有旱灾、蝗灾、秋荒给百姓带来的天灾人祸吗?

大旱,在今天来说,我们已经有了更多智慧去应对了。而古代亢旱时,只有“求天求龙”“听天由命”。古诗有云:“赤日炎炎似火烧,野田禾稻半枯焦”,足以告诉我们古代亢旱的惨状。

古人抗旱的方法是“求龙王”,旱情愈重,求龙王的仪式愈隆重。龙王,行云布雨,地上的江河湖海,天上的雷电风云都归它掌管。曹操和刘备煮酒论英雄时,还说龙王“大则兴云吐雾”。

中华人民共和国成立前,鲁南民间传说农历五月十三是关公磨刀日,人们期待关公磨刀时给人间漏点水,但若关公不给,就准备“求龙祈雨”了。

祈雨仪式有大有小。小则把庙里的龙王塑像抬出来,不能让它天天蹲庙里舒坦,叫它晒晒太阳,尝尝大旱的滋味,而后往它身上洒点水,求它发慈悲降雨。

在微山、滕州和江苏沛县交界处,有过大的仪式,将龙王塑像请出龙王庙,固定在圈椅上,椅子上插柳条,几名青壮年抬起游行,前面鸣锣开道,后边一群男孩举蜈蚣旗、蜥蜴旗,口喊“蜥蜴蜥蜴,兴云吐雾,降雨滂沱,放汝归去”。队伍走到哪村,哪村的百姓夹道磕头,往路上洒点水,乞求“显灵”。转了方圆几个村,就抬龙王像回庙,焚香鸣炮,祭拜一番,请龙王回东海龙宫研究旱情,及时降雨。

自古代至民国,乡村的求雨仪式有农民、乡绅、地主参加;官方的仪式称雩祭,州、县的雩祭在衙门院内举行,全体官吏参加,主政官员读祈雨文,以示官员亲民、悯农。

如今,龙王庙早已销声匿迹,祈雨早已成为历史。

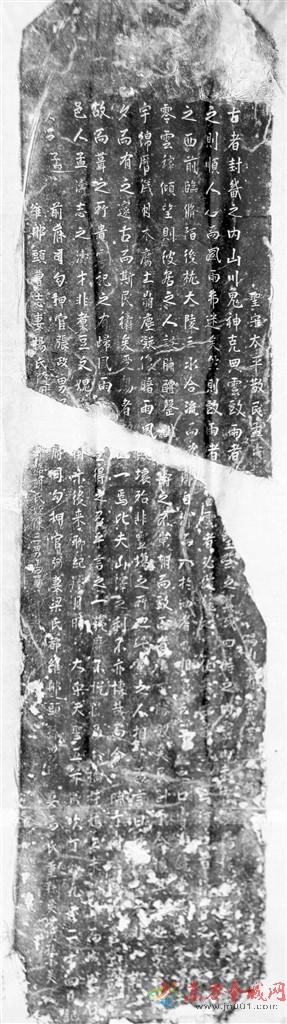

1989年10月,全省文物普查开始了。普查组在微山县付村乡三河口村已干涸的薛河底发现一块躺着的残碑。我跑近一看,首句是“圣宋太平散民孟涛撰”,便惊呼道“宋碑,快来看。”有村民说,另一半在村支书李延举家,我立即前往。老李说,这半块碑前两年从河底抬上来,垫着劈木柴用。我讲明了文物法规,他表示明天让人送到文物部门。

两块残碑合在一起,高182厘米,宽43厘米,圭角,碑文行书体,落款是大宋天圣五年(1027年),内容祈雨。碑文记载,“四时之内灵雨未沾,骄阳作崇,经至诚而祷之,则顺人心而风雨弗迷矣”“致雨者云,召云者必龙,龙之变化其大”“三河口者沛宫之北,薛国之西,前临修陌,后枕大陵,三水合流而为漷,自漷而入于泗”。

文中还说,岸上建有龙堂,润泽乡民。薛河两岸居民旱涝时都来龙堂设脯醴罄,诚心祈祷,而使乡民旱涝保收,这是龙王的恩德。如今龙王降雨,解救庄稼,但庙宇破旧,塑像蒙尘,有识之士商议,不能亢旱时才祭龙王,不能大涝时才想起龙王,平时也要祭祀龙王,庙宇也该修缮了。于是乡民集资,购木材,请工匠,不足一月修缮竣工,请沛县孟涛撰文,立碑纪念。

碑阴的字迹很小,刻着二百多位捐资者的名字,皆是男人名后加妻子姓氏。丧夫或未婚的写某某母、某某女、某某丈母,名字前面刻某县某村,丈夫有官职也刻上,如见兖里正、见兖酒务、乡贡学究等,出资微薄者不刻名字,出资多的刻名纪念。

宋天圣五年距今992年,龙王庙与此碑方志及史料均无记载,祈雨碑在省内亦属罕见。此碑记载宋天圣五年鲁南一带亢旱,薛河干涸,乡民祭祀龙王,谁知果然降雨,乡民感激龙王,捐资修庙。

千年前的宋代气象、乡民风俗、靠天吃饭、神灵信仰、祈雨仪式、河流地理甚至龙王“显灵”之后乡民还愿,都反映在这块珍贵的石碑上。凝视着古朴的石碑,遐想着古代人民难以抗拒自然灾害的落后困苦,更赞叹新时代抗旱设施的先进,赞叹社会主义新农村的快速发展。