坐在自家的院子里晒太阳,母亲一边纳鞋底,一边对我说:“一眨眼的功夫,又要元旦了,日子过得好快呀!”是呀,一年一年,不就是在这感叹和期许中过来的嘛!

上世纪九十年代,大门上红红大的灯笼高高挂起,七色的彩旗迎风招展,“欢度元旦”四个大字贴在大门两边,远远看去是那么喜庆,那么诱人。

有一次学校放假,我和母亲走路去外婆家串门。那时外公外婆在郊区的工厂做门卫。每到元旦,门卫室的门上,总要挂着两个红红的灯笼,把节日渲染得欢天喜地。街上,也挂着各式灯笼。

一路走来,平时觉得好长好长的路,因忙着数灯笼、看彩旗,反倒嫌短了。

还有一年,我在小城一所中学旁的老师家学画画。我早早地骑了自行车,去画室打扫卫生,为钵盂添上清水,泡好毛笔,铺开绢纸,便开始练习勾线条、画叶茎。同龄的孩子还在玩耍嬉闹,我却在画案前一坐半天。

中午,我捧着一摞画稿去请老师指导,老师讲解了以后,问我元旦怎么不上街去玩,彼时才知道那一天是元旦。年少因为执着于一己的爱好,连节日都忘记了,却一点也不后悔。做自己喜欢做的事,是那么幸福,元旦也有了非凡的意义。

小城人把元旦叫做“阳历年”,那天城里乡下和春节时一样热闹。人们争相涌上街头购买年货,添置鞋帽,炸糙米的炉子,卖姜糖的担子,各式各样全都摆到大街上来了。花鸟店也搬出了一盆盆的水仙、腊梅、山茶,冬天的长街姹紫嫣红的。

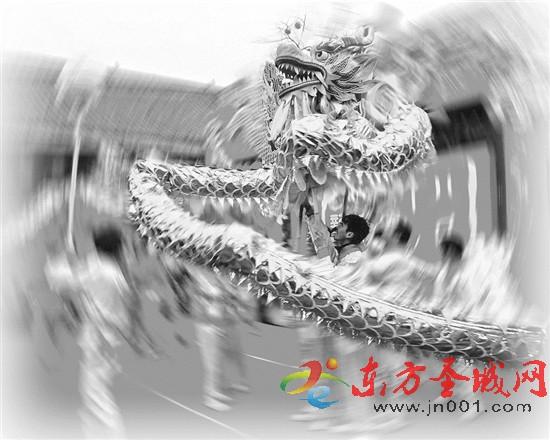

舞龙灯,舞狮子,唱小唱,摇花船,在锣鼓鞭炮声中,民间的艺人们穿街走巷,挨家挨户表演节目。

舞龙灯的好不威武,十多位大汉,在方桌搭起来的台子上来去生风,上下翻腾;摇花船的姑娘穿着大红的衣裳,涂了胭脂,插了绢花,俏新娘的打扮。前面有艄公引路,边上媒婆相陪,一路走来一路唱,摇摇摆摆,晃晃悠悠,同村一帮丫头小子,尾巴一样在后面疯跑,拍手起哄。老人们褶皱的脸上乐开了花,姑娘们低着头转过身去浅浅地笑,脸上飞了粉红的霞。冬日寂静的村庄一片掌声雷动,喜气洋洋。

唱小曲的也是一拨接一拨地来,一男一女,男的拉二胡或是弹三弦,女的披了花头巾,进门就是脆脆的一声“恭喜老板家大发财”,叫你想不给钱都不好意思开口。

民歌小调也有改编填词的,总之都是一些吉祥的话儿,喜庆的歌声。“正月里来正呀月正,家家户户挂红灯”“树上的鸟儿成双对,绿水青山带笑颜”,那些歌声从唱歌人的口中传来,一下子就落进了你的心里,质朴、纯真,让人回味无穷。乡野的祝福太动情,以至于这么多年来一直在我心中萦绕。

元旦那几天,人们成日里追着舞龙灯、摇花船的队伍跑。他们到哪个村,我们就跟到哪个村;他们进了谁家的院子,那里一定挤满了人。那些表演总也看不够,那些歌声总也听不厌,再远的路也要赶了去。人们只顾着乐呵,哪里还会想到疲惫呢,儿时的元旦太幸福。

那时的元旦,在说说笑笑、唱唱跳跳中度过,却一直把欢乐的记忆留在了心底,随着岁月行走在永恒的印象深处。