1924年5月9日,济宁学生举行了一场千余人参加的游行示威活动。那一天,是中国人铭记袁世凯政府签署《二十一条》的“国耻日”。

1915年的5月7日,日本政府向袁世凯政府下了“最后通牒”,要求全面接受《二十一条》。9日,袁世凯政府派外交总长陆宗舆及次长曹汝霖签署接受日本意图灭亡中国的《二十一条》,并于5月25日签署《民四条约》。

消息传出,举国哗然。1915年5月12日,京师总商会通电全国商会,称“五月七日之耻此生此世我子我孙誓不一刻相忘”,将“五七”定为国耻日。全国教育联合会接受天津教育联合会与江苏教育联合会的建议,决议将5月9日定为“国耻日”,呼吁全国各级各类学校,在每年的这一日举行纪念活动,唤醒国民自觉心,勿忘国耻。因此,“五七”“五九”都被视为国耻日。

1919年的巴黎和会,中国人旧耻未雪,再添新辱。北京各个爱国学生社团即准备于“五七”国耻纪念日举行民众示威游行,后仓促行动提前至5月4日举行,轰轰烈烈的五四爱国运动由此发端。

社会各界对于“国耻日”的纪念热情空前高涨。1923年,日本租借旅顺、大连到期却拒绝归还,国人辱上加辱,纪念“国耻日”成为中国社会各界,尤其是学界唤起民族觉醒、团结御侮、奋发图强的重要方式。

中国共产党成立后,为纪念“国耻日”活动注入反帝反军阀反封建的内容,宣传马克思主义,组织学生运动。

1924年5月9日的济宁学生“国耻日”游行示威,是全国性“国耻日”纪念活动的一部分。倡导者是山东平民学会济宁分会,山东平民学会是王尽美和王乐平共同创建的党的外围组织,主要在青年学生中宣传马克思主义和三民主义。

在这一日,平民学会是否在其他城市组织了“国耻日”游行,不得而知,具体是平民学会中的哪些人组织了这次游行示威活动,也未见记载。

《建党以来重要文献选编》中,有一篇《山东地方报告》,其中提及:1924年,济南支部的候补党员郭同志,在济宁七中和中西中学开展民校活动,组织平民学会济宁分会,并发展了20余名会员。

后来的济宁市市中区文史资料和《济宁中共简史》,都将这位郭同志到济宁的时间定为1924年5月。仅从平民学会济宁分会组织这次“国耻日”千人游行来说,即便郭同志在1924年5月1日到济宁,短短9天时间发展到20多名会员,组织起这么大的一场游行活动,还应有更多详情。

从合理性上来说,这位候补党员郭同志,应该是在1924年的年初,或者更早的时候就到了济宁。如果1924年5月他还在济宁,他应该会成为这次示威游行活动的领导者之一。

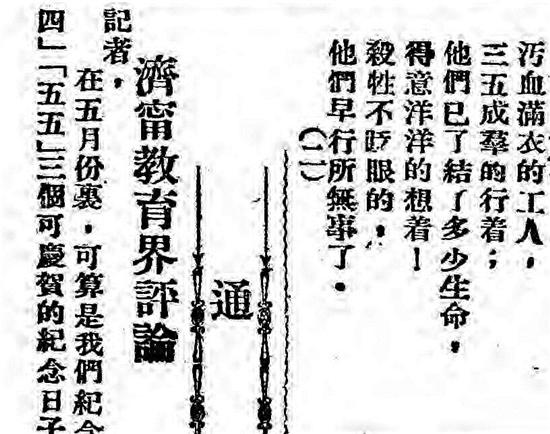

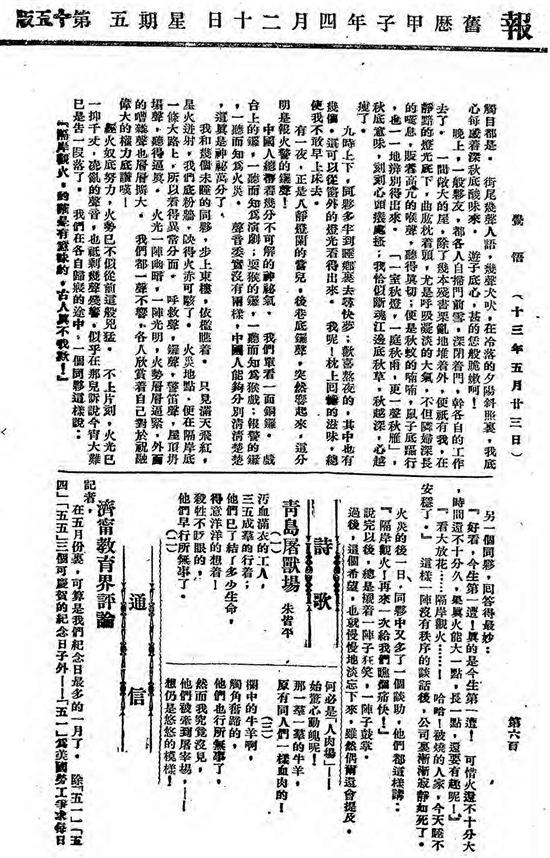

另有一名叫“姜道平”的人,可能具体参与了这次活动的组织筹备工作。因为他写了一篇《济宁教育界评论》,比较详细地记述了组织这次游行活动时济宁教育界的态度。

这篇文章发表在《民国日报》的《觉悟》副刊,是目前可见的关于济宁学生“国耻日”游行的唯一资料。但关于“姜道平”身份和经历的资料,目前还没有找到。

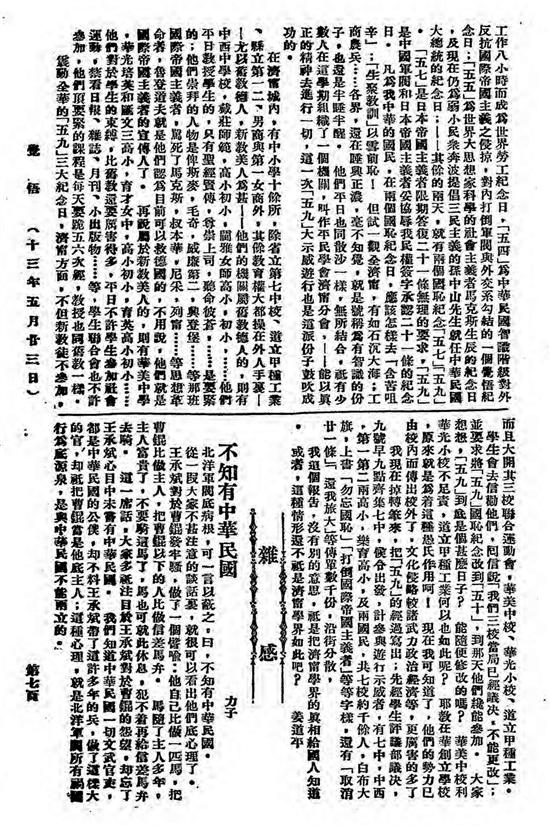

当时,济宁城内有大小各类学校十余所,“除省立第七中校,道立甲种工业、县立第一二、男商与第一女商外,其余教育权大都操在外人手里——尤以旧教德人,新教美人为甚”。

游行的组织者济宁学生联合会向各学校发出倡议书,呼吁青年学生和教师在“国耻日”示威游行,提出“‘含苦咀辛’‘生聚教训’以雪前耻!”但德国和美国教会开办的中小学,大多置身事外。

这些教会学校不允许本校学生参加学生联合会和参与社会运动,禁看各类宣传或涉及社会革命的日报、杂志、月刊、小出版物,试图将学生们禁锢在天主教义和清规之内。

教会学校的主持者敌视马克思主义,对平民学会的思想、宣传和鼓吹革命的活动非常警惕。因为这些学校颂扬“俾斯麦,毛奇,威廉第二,奥登堡,等那般国际帝国主义者”“骂死了马克思,叔本华、尼采、列宁,等思想革命者”,姜道平抨击他们是“国际帝国主义的宣传人”。

更令人气愤的是,美国教会开办的华美中校、华光小校,还拉扯着道立甲种工业学校,就在5月9日这天召开三校联合运动会。济宁学生联合会去信劝说三校校董改换运动会时间,让学生参加游行活动。三校校董一致回复,“我们三校当局已经决议,不能更改。”还要求将“五九”国耻纪念改到“五十”,这样他们才能让学生参与其中。

对道立甲种工业学校竟与美教会学校沆瀣一气,姜道平义愤难平,他质问:“‘五九’到底是个什么日子?能随便修改的吗?华美中校华光小校不足责,道立甲种工业何以也能如此呢?”

姜道平叹息说:“耶教在华创立学校,原来就是为着这种愚民作用呵!现在我可知道了,他们的势力已由校内而传出校外了,文化侵略较诸武力政治经济等,更厉害得多了。”

虽然遇到了重重阻力,学生联合会还是组织起“七中、中西、第一第二高小,乐育高小,及两国民,共七校约千余人”参加国耻日游行。经学生评议部决议,游行学生于5月9日早9点在省立七中集合后,听令出发,沿济宁城区主要街道游行示威。

学生队伍举多幅白布大旗,上书“勿忘国耻”“打倒国际帝国主义者”等等字样。同时印刷了“取消二十一条”“还我旅大”等传单数千份,随时向围观市民和沿街铺户散发。

可惜的是,姜道平撰写《济宁教育界评论》一文,意在揭示国难当头之际,对于国家耻辱、民族危亡,中国的很多地方还像济宁学界一样麻木不仁、浑浑噩噩,“工商农兵各界,还在睡兴正浓,毫不知觉,就是号称为有知识的分子,也还是半睡半醒。”没有耻辱心、危机感和自觉力。

所以,姜道平对这次游行的过程着墨极少,只在文章的最后几笔带过,游行的时间、路线、经过、效果、影响、人物、事件等等,都一概阙如。

不过,也幸亏有了他这篇文章,我们才能知道,百年前,在济宁的街道上,曾有上千的青葱学子嘶喊着,试图在万马齐喑中唤醒人们沉寂的爱国心,鼓起勇气,挺起脊梁,洗雪国耻,让中国人能在世界上扬眉吐气。

■资料图片 1924年5月23日《民国日报·觉悟副刊》及其刊登的《济宁教育界评论》