始建于公元1411年的汶上南旺分水枢纽工程,为京杭大运河的畅通立下了汗马功劳,农民白英老人的“引汶济运”策略,科学地解决了重大航运尖端难题,堪称世界古代水利史上最伟大的设计范例。其名号甚至超过了李冰父子设计建造的都江堰,与此相配套的9处汶上运河遗址,也众望所归地列入世界文化遗产名录。

汶上辖区内运河遗迹的申报成功和广泛宣传,有“第二都江堰”之美誉的南旺分水遗址,吸引了越来越多中外游客的青睐和光顾。有关此遗址的各种记载和传说,也同样吸引了关注者的深入探讨,甚至有人“打破砂锅问到底”,让当地居民和遗址管理者不得不重新补课,引经据典,访查史料。其中最有代表性的,就是这句“三分朝天子,七分下江南”了。即便是土生土长的汶上人,能把“三分”和“七分”说得清、道得明的,也找不出几个来。

《明史·宋礼传》记载,“南流接徐、沛十之四,北流达临清者十之六。”说的便是当年的工部尚书、太子太保宋礼亲临治水时,访得汶上农民白英老人所设计的汶水作为引水之源,以汶上南旺为界,南北水量分配援航的话题,此乃“六分朝天子,四分下江南”之一说,四分汶河水流向了南方的徐州和沛县方向,六分流向了天子脚下——北方的京城。《汶上县志·白英老人》说,“四分南流达于淮泗,六分北流达于漳卫。”与《明史·宋礼传》所载如出一辙,也是南北四六而分水。

明朝李鐩的《宋尚书祠堂记》又载,“以其三南入于漕河,以接徐吕;以其七北会于临清,以合漳卫。”与明史和县志中水量分配比例的多寡,虽有数量上的轻微差距,但大体说法相同,均倾向于“七分朝天子,三分下江南”。

民间流行的传说,也偏向于“南三北七”的分水老版本,与明史和县志中的记载基本吻合。“七分朝天子(向北),三分接皇粮(向南)”的传说,就形象地证明了这一切,还顺便从传说侧面,把汶上南旺分水口“十日过往粮船六千余艘”的壮观航运景象描画得惟妙惟肖。

难道说“三”和“七”的背后,还隐藏着大量鲜为人知的故事?

翻阅史料不难发现,“南三北七”的说法,一直延续到了清朝初期,才有了张伯行“倒三七开”的公开说法。按他自己的说法,“不知是何年”,已经有了相反的分水量南北版本。他当时也已经搞不明白了,因为,在南旺分水龙王庙大门上,有副赫然写着“北去三分朝天子,南下七分接皇粮”的著名对联,打乱了经年“三七开”的老说法。

南旺地势北高南低,素有“运河水脊”之称,比淮河水面高出38米之多。汶河之水的向北分配比例,应该不大于十之六七,即可有效利用白英老人引来的汶河蓄水,推进船只向北航行至150公里外的临清一带相对平坦河段,保证其继续向北京方向行进。而从汶上向南“下坡”航行,船快水急,蓄水流失迅速,应该就不少于六七成汶河援水来补充“库存”了。

南旺段,在整个京杭大运河中,就像一条超长大鱼的背脊中间地段,突出高耸,使运河之水流经汶上时受到阻碍,困惑了祖祖辈辈靠大运河营生的人。从朝廷到百姓,无不对其束手无策,才有了永载史册的“白英治水”壮举,才有了“五里十三步”的蓄水土沙坝援航南旺分水口工程,破解了千百年国人的“不解之惑”。

随着自然界降雨量的变化,南北河道水源的储水量也是动态的,不可能一成不变的总是南多北少或南少北多,再结合清初张伯行的文字分析和南北高低的既定事实,“三分朝天子,七分下江南”的说法,就变得既客观又相对精准了,这也是历代运河人思想认识伴随着自然而进步的有力论证。

“三分朝天子,七分下江南”的名句,再一次印证了汶上县南旺分水枢纽工程在整个大运河航运史上不可磨灭的巨大功绩,其科学价值和治水范例举世瞩目,“北三南七”的来龙去脉也就变得更加清晰明了。

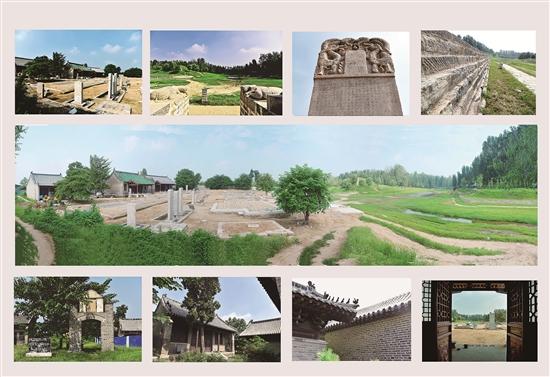

■图为资料图片