孔子创立的儒家学说,对人们精神的影响是不言而喻的。即使像李白这样有着天真的性格、澎湃的激情与盖世的才华的诗人,其作品中也闪现出了激烈的火花。

一

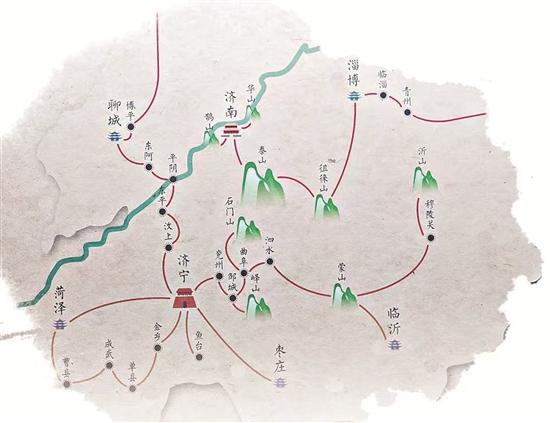

开元二十四年(公元736年),36岁的李白带着妻子许氏和女儿李平阳,从湖北省的安陆县来到任城(今济宁)。

他在《庐山谣寄卢侍御虚舟》一诗中写到:“我本楚狂人,凤歌笑孔丘。手持绿玉杖,朝别黄鹤楼。五岳寻仙不辞远,一生好入名山游。”我本像那个叫接舆的楚狂人,高声唱着凤歌去嘲笑孔丘。

这首诗中用了一个典故,据《论语·微子》记载,孔子和弟子路过一处渡口时,遇到了一个名叫接舆的人,这个人行为乖张,人们称他为“楚狂人”。接舆大摇大摆地从孔子面前走过,边走边唱:“凤兮凤兮!何德之衰!往者不可谏,来者犹可追。已而,已而!今之从政者殆而!”凤鸟啊,凤鸟啊,你的德行为什么衰退了呢?过去的事情已经不能挽回了,未来的事情还来得及呀。算了吧,算了吧,如今那些从政的人都危险啊!孔子很想叫住他,跟他聊上几句,但接舆没有停下,头也不回就走掉了。

李白把自己与接舆相比,表达了政治失意的感伤和寄情山水的愿望。但他的这一诗句,单从字面上看,也很容易理解为对孔子的讽刺。

实际上,对李白这种狂放不羁的性格,在言行举止都讲究礼法的济宁人看来,他就是个另类。李白自己也感觉到了这点,他在《五月东鲁行答汶上翁》一诗中说:“顾余不及仕,学剑来山东。举鞭访前途,获笑汶上翁。”只因为我不能走上仕途,为学剑术来到山东。举起马鞭向人打听路,却不料受到汶上老翁的嘲讽。

李白为此写了《嘲鲁儒》:“君非叔孙通,与我本殊伦。时事且未达,归耕汶水滨。”你们也不像汉代的叔孙通那样懂得变通,和我根本就不是一路人,也跟不上时代,还是回到汶水边去种地吧。李白与当地的士人,就这样你来我往地嘲讽着,一时半时也很难融入。

后来,李白通过酒友元丹丘认识了道士司马承祯,司马有个徒弟李持颖,而李正是唐玄宗之妹玉真公主。后经玉真公主推荐,天宝元年(公元742年)李白应诏进入长安,任翰林供奉。

李白的这种脾气性格,在朝廷上也得罪了不少权贵。天宝三年(公元744年),被唐玄宗“赐金放还”后,他把家从任城搬到了兖州。

此时的李白,尽管那万丈的雄心从未倦怠,也须饮尽那份孤独。他开始反省自己,从儒学经典里寻找心灵的寄托。《古风·大雅久不作》一诗写到:“我志在删述,垂辉映千春。希圣如有立,绝笔于获麟。”情感态度与刚来任城时,已有了明显改变。

孔子继承了前代的礼乐文化,删定六经,重在阐释,述而不作。他在作史书《春秋》的时候,听说有一只麒麟被捕获,而麒麟是瑞兽,一般只现身太平盛世。孔子感到悲哀,认为眼下的乱世怎么会出现麒麟呢,又怎么能被捕获呢?他的心情沉痛,甚至绝望,于是停笔不写了。

从李白的这句诗里,可以看到他的一种信念,就是要写出惊世骇俗的传世之作,像孔子那样,写到“获麟”时才放下手中的笔。他又恢复了“天生我材必有用” 的自信,又燃起了“济苍生”“安社稷”的抱负。一个“仰天大笑出门去”的李白,在儒学的熏陶下,又复活了。

李白在济宁生活了23年,在济宁写了86篇诗文,其中有20多处提到了孔子,表达自己的敬慕之情。

《崇明寺佛顶尊胜陀罗尼幢颂并序》写道:“共工不触山,娲皇不补天,其鸿波汩汩流;伯禹不治水,万人其鱼乎?礼乐大坏,仲尼不作,王道其昏乎?”把孔子的功绩与“女娲补天”“大禹治水”相提并论。可见,他对孔子是尊敬的。

唐肃宗上元二年(公元761年),李白写下了他最后的《临终歌》:“仲尼亡兮谁为出涕?”感叹自己像大鹏坠地一样就要陨落了,谁来为他落泪?他觉得只有孔子才是他的知己,感叹现实中没有孔子那样的人来理解他。可见,孔子和儒学对他的影响是深刻的。

二

孔子和儒学智慧,还表现在他及其学说中的好学和深思熟虑,对后人的影响也是深远的。

李白也是好学之人。不必说那“铁杵磨成针”的少年故事,不必说那寒窗苦读的几多付出,也不必说他“五岁诵六甲,十岁观百家”的过人天赋,单是那些光照千古的诗文,就足以说明他是一个好学之人。

写一首是好诗,再写一首还是好诗,这诗好得没有由来。关于这一点,李白在《书怀赠南陵常赞府》一诗中说:“君看我才能,何似鲁仲尼。”认为自己像孔子一样有才能。

李白在写诗上是下了一番功夫的,那些浑然天成的诗句,是反复打磨才写出来的。“常横经籍书,制作不倦,迄于今三十春矣。”枕边常有书籍,不知疲倦地写作,至今已有30多年。

他仿效阮籍的《咏怀诗》,写的《古风五十九首》其三十九,原先的草稿首句是“杀气落乔木”,尾句是“曲终涕泗澜”,后来斟酌,分别改成了“登高望四海”“剑歌行路难”,思想情感的表达更为集中。

在《古风五十九首》其二十七中,初稿中写美女高节,定稿中改成了美人岁暮。李白对自己作品的要求之严,修改的幅度之大、数量之广,是许多人所不知的。

孔子说,学习时要思考。李白狂放不羁,却时常反思。他一生漂泊豪饮,感觉愧对妻子:“三百六十日,日日醉如泥。虽为李白妇,何异太常妻。”这里的“太常妻”,用的是一个典故,指周泽不近人情,经常难为自己的妻子,而且夫妻也不同居。

“安史之乱”期间,唐玄宗第十六子永王李璘,派人登门劝说李白任职。李白当时的妻子宗氏,更能看懂若投奔李璘,完全是一场有去无回的政治赌博。她拉住李白的衣服,问他何时才能回来。

可惜这动人的一幕,并没有阻止李白的错误选择:“出门妻子强牵衣,问我西行几日归。归时倘佩黄金印,莫学苏秦不下机。”

李白最终也没带回“黄金印”,相见时已是带罪流放夜郎。对此,他是有所反思、深感惭愧的:“惭君湍波苦,千里远从之。”

三

孔子及其儒学对士人的影响,还表现在“有教无类”,提出无论出身贵贱、禀赋高下,都应该获得受教育的平等机会。

李白受孔子教育思想的影响,也是很大的。公元724年,24岁的他怀抱理想,出蜀远游,踏上了知行合一、学以致用之路,希望能够“大鹏一日同风起,扶摇直上九万里。”

按照当今的地理区划,他一生共游历过18个省、自治区、直辖市,到过206个市县,登过80多座山,游览过60多条江河川溪、20多个湖潭,一生的大部分时间都在路上。

在《代寿山答孟少府移文书》一文中,李白表达了“学而优则仕”的理念,立志“申管晏之谈,谋帝王之术,奋其智能,愿为辅弼,使寰区大定,海县清一。”要叙述称霸天下之术,谋求成就帝王之术,发挥自己的能力,愿意成为宰相之类的顾命大臣,使得天下安定,国家统一。

尽管他的政治热情大于政治才能,尽管没有当上宰相,但也于公元742年,担任唐玄宗时代的职翰林供奉,算是“了却君王天下事,赢得生前身后名”了。

李白在孔孟之乡的23年,对孔子及儒家学说的接受是全面的,作为一个缩影,在历史的时空中,依然闪烁着他的光芒。

孔子及儒学对士人的影响和启示,还远不止这些。其中的仁礼天下、安贫乐道、为政以德、义利兼顾、大同社会等思想,蕴含着中华民族传统的价值观、是非观、荣辱观,启示着士人,影响着士人,指引着士人前行。

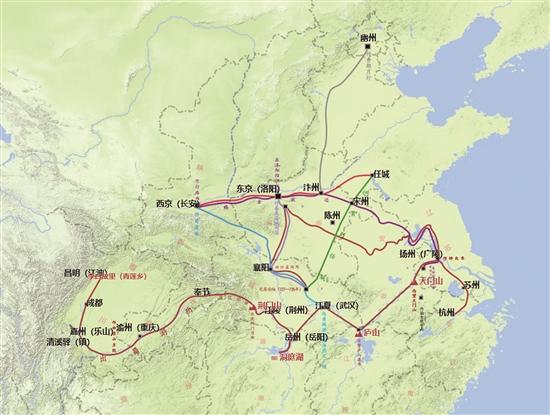

图为新旧地名对比 ■资料图片