夏季的午后,闷热无风,金乡奎星湖畔的垂柳纹丝不动,正午的阳光透过柳叶间的缝隙,洒下一片斑驳的光影。

在公园一隅的非遗展览厅,陈列着各种非遗饰品和展板。当我看到一方名为糖供的展板时,不由得想起这童年时的糖人子。

明明没有人物造型,却不知为何糖供又叫糖人子。

糖供,顾名思义,用糖做的贡品。济宁大部分人或许都很陌生,对于我这个出生在金乡县羊山镇葛山村的农村人而言,却是小时的记忆。

糖供,源自清代中期,距今已有300多年的历史,在以金乡县为中心的苏、鲁、豫、皖交界处,部分农村民俗中较为常见,主要用于传统丧葬祭祀和庆寿活动。

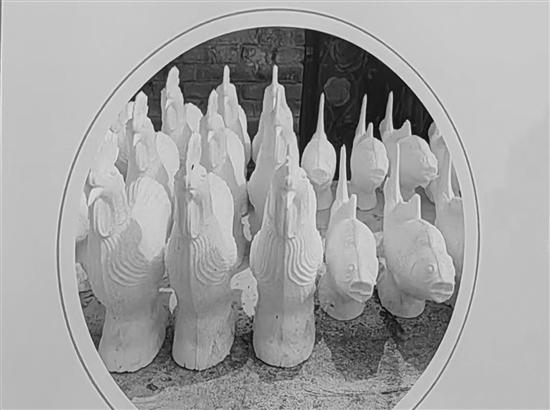

丧葬祭祀用时称为糖供,庆寿时称为寿桃,主要原料为优质白糖,工艺为模具注塑,生产工具有模具、铝锅等,糖供涉及社会生活、民间故事、神话传说等诸多方面,造型取材形式多样:寿桃、公鸡、鲤鱼、猪、狮子、塔等,每个造型都栩栩如生,煞是惹人喜爱。

糖供的制作虽然不很复杂,但每个环节要求却相当高,故而制作时不仅要用心,更需要眼疾手快,尤其是在寒冷的冬天,白糖熬制的糖稀容易凝固,要尽快地将糖稀倒进模具,然后均匀地摇晃,让模具内壁都挂满糖稀,不能少挂或多挂。待内壁挂满后,再把多余的糖稀倒出来,倒模后再等待几十秒,轻轻打开模具,一个糖供就做好了。

看似一门简单的手艺,可真正做好却不是那么简单的事情。糖稀熬制过了,不仅变了色还缺少了黏性,糖供则不成形;模具内壁糖稀挂得不均匀,糖供造型就不完美,而糖稀挂得少了,糖供就容易碎。

这个晶莹剔透、似玉非玉的民间工艺品,当年在我们老家那一带可不一般。为仙逝的老人祭奠时用的糖供,有鸡、鱼、猪造型,象征着祭品。家中老人六十六、八十、九十庆寿,用的是八仙,有寿桃、狮子、盘龙柱、牌坊等,有祈福的寓意。为老人庆寿时,闺女、侄女带上一桌糖供,家里人比什么都高兴。

40年前,在我们那一带的农村,糖供是一种畅销品。记得爷爷庆祝六十六那年,我也就七八岁,因为家族大,来拜寿的亲戚也多,收到的糖供好大一堆。我们几个小孩子都在院子里围着,等拜寿仪式一结束,一哄而上,抢糖牌坊、盘龙柱,然后散去,几个小孩聚在一起,你品尝一下我的牌坊,我品尝一下你的盘龙柱,其实啥也不懂的我们,哪里知道都是一样的糖熬制出来的,只不过造型不同而已。

吃到糖人子那个开心劲,溢于言表,就像现在为老人过寿,孩子们围坐在一起等着吃蛋糕一样,真的美极了。不同的是,我们那个年代,能吃到的零食太少,吃一次甜美的糖人子何其难得。但自2000年以来,家乡老人祝寿开始使用蛋糕,糖供渐渐被遗忘了。唯有祭奠的糖供,在农村个别地方还在使用。

在早期的民间传说中,糖人子还被用作“辟邪驱鬼、祈求平安”。它造型优美,质白如玉,晶莹透亮,于质朴中透出典雅,别具特色与魅力,是中国传统文化的重要组成部分,历史悠久,文化底蕴深厚。

如今,糖供也不仅仅是当年的美味,它作为中国传统文化遗产,具有不可替代的历史和文化价值。保护和传承这一传统手工技艺,需要更多的人关注和参与,让这一传统的文化符号与民间技艺得以留存和赓续。■张哲奥 摄影