郑州新密县打虎亭,有两座砖石混合的多室汉墓,西部编号为一号墓(M1),东为二号墓(M2)。通过对墓葬和墓室画像的研究,墓主应为东汉末年的大宦官,“十常侍”之首的张让。

早期研究打虎亭汉墓的安金槐先生,根据郦道元《水经注》的记载,提出打虎亭墓主是张伯雅。郦氏记载:“张德,字伯雅,河内密人。”但郦氏没有提到“两墓相连”这一最显著的外貌特征。按照汉制,王侯级别的墓高为四丈,约合9.2米,但M1封土今天尚存15米,已是帝王陵的规制,这一明显的僭越现象郦氏也没有提及。

郦氏记载张伯雅的墓门朝西,打虎亭二汉墓的墓道都向南,正对段山(杨岭)。据调查,打虎亭一带尚有10余座汉墓,故二者未必是同一座。从打虎亭汉墓所处的地理位置和墓冢封土的高度分析,墓主比弘农太守张伯雅的官爵高得多,权势也大得多。

《后汉书·宦者列传》记载:“张让,颍川人,少时即在宫中做事。桓帝时为小黄门,灵帝时迁中常侍,封列侯。”汉灵帝常说“张常侍是我公,赵常侍是我母”。张常侍即张让,赵常侍指大宦官赵忠。

皇甫嵩讨伐张角路过邺城时,见到中常侍赵忠舍宅踰制,奏请没收入官。起初,张让曾向皇甫嵩私下索要贿赂五千万钱,皇甫嵩没有给,于是张让和赵忠联合起来,诬告皇甫嵩边战无功,空耗国库钱粮,皇甫嵩因此被免除职务并受到责罚。灵帝又以讨伐张角论功行赏,认为张让、赵忠等十二常侍功劳最大,均封列侯——这样颠倒不明的赏罚,让浴血奋战的将士们都寒了心。

打虎亭汉墓所在的新密县,东汉时称密,属于河南尹。密县与颍川郡为邻,史载“张让父死,归葬颍川”,说明他们家族的祖茔本在颍川。但是,作为一个阉割出家的宦者,张让死后是没有资格入葬祖茔接受后人祭祀的,只能在相邻的密县另置新茔地。

张让掌握权力长达30多年,他的父兄子侄遍布州郡,颍川张氏族人中自然不乏生前依附张让,死后也陪他入葬密县新茔地的人。在绥水流经的狭长的平原台地上,张让墓冢居其开阔的中部,最为壮观。

张让族人兄弟把持地方,造恶多端,史有明载。桓帝时,张让的弟弟张朔为野王县令,因犯法逃到京师,藏在张让家的密室“合柱”中。司隶校尉李膺砸破密室,捉住了张朔。

从名字上看,张让和张德更像是兄弟俩,张德字伯雅,很可能是张让的兄长。史书上找不到弘农太守张德的名字,郦氏虽然看到墓碑,但语焉不详。例如说张德是“河内密人”,其实密县不属河内郡,记载多有误。有可能是张德死后,张让为他的兄长向皇帝求来的“加官”,是追认的二千石大夫的“哀荣”。

张让有机会为家兄营造墓冢,同时为自己预先准备墓地。中平二年(185年),南宫云台殿和乐成殿门火灾,张让、赵忠等趁机劝说灵帝,让天下田亩加税十钱用以修葺宫室。

宦官奉诏验收木材、石料,他们从中谋私自肥,把好的砖石木和技术工匠,都调去营造自己的私宅和墓茔去了。这些宦官的墓冢工程浩大,堪比帝王,而宫室却无人问津,连年不成。

从打虎亭M1画像风格上看,张让墓室画像的画师应该是黄门画者、宫廷画工里的顶尖高手。M1墓室里的人物故事画像约有30多幅,共200多人,反映了张让在现实生活中的方方面面。

史载张让的家奴倚势弄权,收受贿赂、卖官鬻爵,送礼求见者络绎不绝。在墓室首先可以看到宾客盈门,家奴索要贿赂和拜谒者跪献礼单的生动画面。

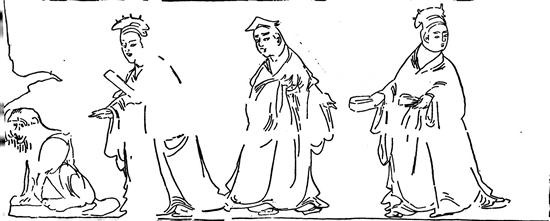

大宦官都有他们名义上的妻妾,墓主张让和他的妻子坐在榻上,有一监奴秉烛,张让在灯下观看监奴送上来的名刺(名片)和送礼清单……墓主到死都忙着收礼,不以为耻,反以为荣,反映了权宦道德沦丧,在生理和心理上都极度扭曲变态(图①)。

还有几幅有趣的画像。北耳室有3个女仆正向室外传递的垃圾,被靠近门口的女仆接过,丢进一个狗形的陶制垃圾桶中。这个狗形垃圾桶,大概是最早的“艺术造型垃圾桶”了(图②)。

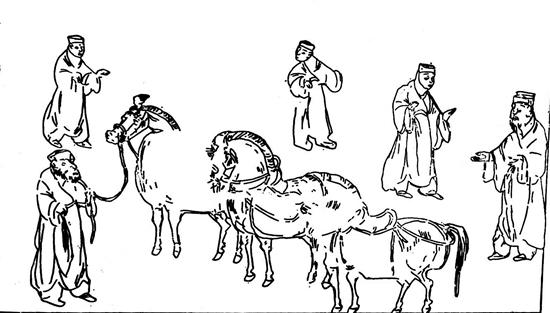

南耳室有一个“猴面人”驯马,拴马桩上和马背上,还有几只猴子在戏耍。大概猴子有“避马瘟”的神奇功效吧——“孙悟空”的形象呼之欲出,令人称奇(图③)。

据嘉庆十七年(1812年)所立的《常十冢图记》碑文记载,墓主人姓常名十,打虎亭村民习惯称墓冢为“常十冢”,民间还流传着“常十救驾”的传说:刘秀率兵攻打王莽失利,逃经农户常十的家里。常十换上刘秀的衣服继续奔跑,王莽追赶常十,刘秀从而得以脱险。后来刘秀做了皇帝,为了报恩,建了一座报恩庙,把打虎亭一带封给常十用做家族墓地。巧合的是,在距此仅40公里的嵩山少林寺,也流传着一则救驾与报恩的“十三棍僧救唐王”的故事,因电影《少林寺》而闻名遐迩。

谁是谁非且不论,民间传说里极可能隐藏着重要的历史信息。少林寺确有“十三僧助唐”,得到唐太宗封赏的碑记,证明故事里有一部分是史实。从清代流传下来的碑记和民间传说来看,墓主“常十”,应该是“常侍”的讹音,实指东汉末年的“十常侍”。M1的墓主应该是张让,“常十冢”实为“常侍冢”。

中平六年(189年),灵帝崩。袁绍与大将军何进合谋诛杀宦官,密谋泄露,张让、赵忠等宦官反杀何进。袁绍兄弟闻变,冲进皇宫捕杀宦官,张让无路可逃,被迫投河自杀。

第二年,董卓迁都长安,洛阳方圆100公里绝无人烟,张让尚未完工的墓茔从此荒芜。清代曾有人打开墓穴验看,发现墓室内空无一物。发掘报告称墓室“被盗一空”,其实,打虎亭汉墓本来就是两座从来没有使用过的空冢。

明清以来,小说《三国演义》在民间广为流传,当地人没有把“十常侍”与 “常十冢”联系起来,也许他们不情愿承认张让就埋在自己的家乡,而是演绎出更加理想化的、具有道德教化意义的“救驾与报恩”的故事。无论怎么说,经历了1800多年的风雨沧桑,打虎亭一带的百姓还保存着“常十”的记忆,实在是一个奇迹。