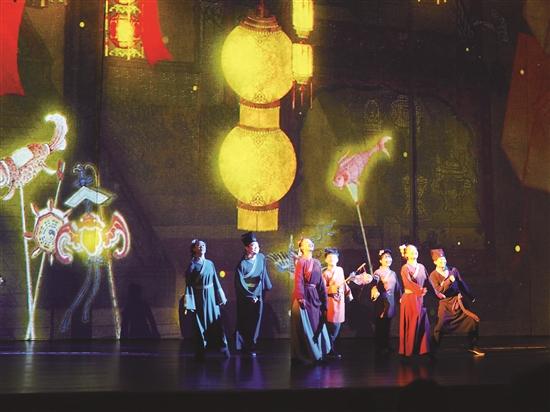

7月6日晚,由济宁杂技团演绎的国家艺术基金资助项目原创杂技剧《梁祝》,在江苏省宜兴市保利大剧院博得如雷般掌声。长达一个半小时的演出,用独特的东方美学与视角,将梁山伯与祝英台如歌的爱情故事,用杂技的形式呈现得淋漓尽致。

这是济宁杂技团在结束了厦门、福州、长沙、株洲、武汉和上海站的演出后,为宜兴观众献上的精品力作。选择宜兴作为演出城市,主办方是有独特考虑的。宜兴和济宁,有着数不清道不尽的缘分。

济宁和宜兴,都是被运河滋养的城市。宜兴境内的武宜运河,是战国时期越国大夫范蠡伐吴时开凿的漕河,古名西蠡河,常州段又称南运河,后用武进、宜兴两市首字为名。武宜运河北接的江南运河,就是京杭大运河的南段了。南北梁祝文化专家共同认可梁祝文化是随着运河传播的。

梁祝传说是国家级非物质文化遗产,主要流行在浙江、江苏、山东、河南4地。2006年5月20日,山东省济宁市,浙江省宁波市、杭州市、上虞市(今上虞区),江苏省宜兴市,河南省汝南县联合申报的梁祝传说,经国务院批准,列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

济宁市微山县马坡镇出土的《梁山伯祝英台墓记》碑,是在全国梁祝传说遗存地当中,立碑人官位最高,记载梁祝传说内容最全,文字最多、最详实的一块,记载了梁、祝、马故居村庄和读书学习地。

祝英台的家在济宁九曲村,梁山伯的家在西居村,马文才的家在西庄村。梁山伯祝英台同在邹邑(今邹城市)峄山读书3年。宜兴的梁祝文化也广为流传,且有相关佐证,明代作家冯梦龙《古今小说》记载:祝英台为宜兴人,梁山伯为苏州人。祝英台是哥嫂将其许于马家,文中还有地裂、入坟、化蝶之说。

在梁祝文化的起源等问题上,尽管多地学者至今仍有争议,但在7月6日下午的会见中,宜兴市华夏梁祝文化研究会高度评价了济宁杂技团。一方面,用杂技剧的形式长时间、完整地演绎梁祝故事,在全国尚属首次;另一方面,济宁杂技团的杂技剧《梁祝》通过对剧本和节目形式的创新,以观众喜闻乐见的方式,让济宁梁祝爱情故事深入人心,这让宜兴梁祝文化研究专家十分羡慕。

济宁杂技团团长赵建刚在接受《文化周末》记者专访时表示,杂技剧《梁祝》的创作灵感,来源于杂技魔术《梁祝》。祝英台女扮男装一秒换装的简单情节,催生了赵建刚要完整演绎梁祝故事的想法。他请来多位专家参与制作,由“梁祝之父”何占豪担任音乐总顾问,中国舞蹈家协会主席冯双白担任编剧,国家一级编导马志广担任总导演,国家一级作曲刘岩作曲。

“杂技和舞蹈有相似之处,但具体节目的技巧和编排是不同的,这就很考验导演和演员功力。”赵建刚说,杂技剧《梁祝》能深入人心,一方面原因是梁祝故事有着广泛的群众基础,十分接地气;另一方面则是因为剧组在创作过程中融入了许多新元素和亮点,增加了戏剧冲突。比如在传统故事中,梁山伯是翩翩才子、文弱书生,最后相思成疾而病逝,而杂技剧中梁山伯则是文武双全,侠肝义胆,既有柔情,亦有侠骨的山东人形象。

老师教学生写字的情节,被设计成“飞叉”技巧的舞毛笔。除梁祝爱情主线之外,剧中突出了梁山伯与马文才的矛盾冲突,体现了正义与邪恶的较量。马文才与梁山伯的对决,设计成了黑白两方的比武。这些都是根据杂技剧在舞台上的特点所设计的,概括起来就是“文戏武演”。

剧中设计了几场对决:元宵节偶遇马文才仗势欺人时梁山伯出手相助,基于杂技技巧的一步步提升营造出双方激战愈演愈烈态势;学堂中的楹联比武,以幡喻笔,两组演员通过中幡技巧进行“写比拼”;求亲抗婚时马车化作的摇摆爬杆上的对峙,梁山伯与众学子的表现都令人耳目一新,尽显青春蓬勃朝气与侠义之风。因为情节紧凑,动作设计富有张力,观众就能融入其中。杂技剧《梁祝》突出了国风设计和中式美学,一面大屏风,声、光、电的融入,都让“济宁爱情故事”更有韵味。

时间回到7月5日上午。济宁杂技团的工作人员早早地来到剧场,开始装台和相关调试。这在此次巡演过程中,已是常态化工作。济宁市杂技团副团长娄刚向记者介绍,6月初,团队赴深圳参加了金菊奖比赛开幕式演出后,开启了6省10市的巡演。演出时间紧、任务重,不少场次间隔只有2天,这就意味着团队第一天晚上还要演出,紧接着第二天上午就要到另一个城市去装台,是真正意义上的“连轴转”。剧组配备了两辆大货车,一辆7米,一辆13米,装载着舞台道具,马不停蹄地在各个城市间穿梭。

“观众反响非常好,可以说是场场爆满,上海站虽然下了暴雨,却还是座无虚席,这是让我们意想不到的。”灯光师骈洋说,因为每个场地规格大小各不相同,灯光每场都要重新校准。杂技剧和音乐剧、舞台剧不同,不仅要展现艺术特点,还要照顾到演员表演,如果灯光太刺眼,就容易导致演员发挥失误。

7月6日下午,宜兴市保利大剧院举办了“探班”活动,不少观众来到后台,与济宁杂技团的演员亲切互动,探究杂技剧幕后的工作。在看到剧组精心准备的道具,了解到杂技演员为了演出要用三四个小时化妆后,不少观众都对济宁杂技团的专业和诚意竖起了大拇指。

7月6日晚的演出精彩纷呈,每有新的场景转换和高超技艺,观众都会报以最热烈的掌声。从祝英台女扮男装离家求学,到与梁山伯偶遇、共读,最终梦断而化蝶,杂技中的单手倒立、蹬技、手技、杆技、高空技巧等轮番变幻出场,剧情节奏流畅,人物特点鲜明,让观众目不暇接。

济宁是孔孟故里、儒家文化发源地、水浒文化发源地,也是梁祝传说的发源地之一,自古以来文武并重。据相关资料记载,梁山伯6岁开始和母亲相依为命,从小爱读书,也爱习武。杂技剧《梁祝》颠覆戏曲中梁山伯的文弱书生形象,把梁山伯塑造成文武双全的人物,突出了侠骨元素,让观众直呼巧妙。梁山伯与马文才的对决,既是比武,又是比舞,将技巧与情感巧妙结合,凸显了人物张力。

剧中有许多细节布满了剧组的“小心思”,也给了观众诸多惊喜。比如马文才的手下殴打梁山伯,临走前踢了梁山伯一脚。摇头晃脑的他有着一个“放荡不羁”的发型,让许多小朋友大喊“大坏蛋”。

“我们在对接演出安排时就向主办方强调,一定要去南方,因为南方不少城市都以为梁祝是他们的,并不知道梁祝也是济宁的。”赵建刚表示,此行的主要目的,就是要将“济宁爱情故事”带到全国各地,向大家展现济宁的梁祝文化和杂技文化的魅力,推广济宁文化,讲好济宁故事。