5月18日国际博物馆日这天,《文化周末》记者来到位于郑州的河南省博物院。

在之前的旅游攻略中,社交媒体的河南省博物院相关介绍,被网友称为“天花板”级别的博物馆,让人充满期待。

落地郑州,立刻感受到河南的热情——37℃的热风裹满全身,让人瞬间出汗。让人出汗的,还有中原的胡辣汤,突出了麻辣和鲜香。喝上一口,即便是在空调房里,额头上也会冒出汗珠。在河南或许不太容易冻感冒,毕竟一碗胡辣汤就能温暖全身。配着水煎包和小油馍喝碗胡辣汤,补充好了能量,就有了步行1万步的劲头。

河南省博物院,需要提前预约才能进入。外面免费存包的智能柜,方便了携带背包前来的外地游客。博物院的主体建筑,头部呈倒金字塔状,神秘又不失大气,这一建筑特点在郑州东站也有体现。

刷身份证进入其中,共4层16个展厅,把中原地区的文化和中西方文明的交流互鉴娓娓道来,引人入胜。而在其中的遨游,也让人感受到鲁地文化与中原文化的融合脉动。

河南省博物院的九大镇院之宝,分别是贾湖骨笛、杜岭方鼎、妇好鸮尊、玉柄铁剑、莲鹤方壶、四神云气图壁画、武则天金简、汝窑天蓝釉刻花鹅颈瓶、云纹铜禁。这些宝贝陈列于不同展厅,边打卡边逛院,是非常不错的选择。

礼乐文化的溯源与激荡

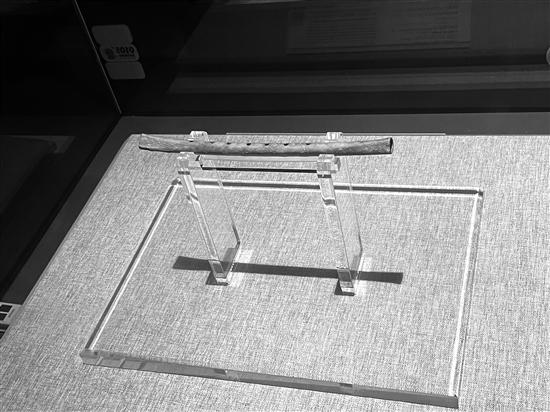

贾湖骨笛陈列于1楼1展厅——新石器时代展厅。这是一支来自8000多年前的笛子,是迄今为止在中国发现最早、保存最为完整的吹管乐器,被誉为“中华第一笛”。它的出土,改写了中国音乐起源的时间,从根本上确立了中国音乐史的发端,堪称中国古代音乐文明史的奇迹。

济宁作为孔孟之乡、礼仪之邦,是儒家文化和中华礼乐文化的发源地,看到贾湖骨笛,不难想象两千多年前孔子教授学生吹奏乐器时的样子。悠扬的笛声穿越时空,直抵人心。

贾湖骨笛,出土于河南中部淮河上游流域的舞阳贾湖新石器时代遗址。它以鹤类禽鸟中空的尺骨,锯去两端关节钻孔制成,制作比较规范。从骨管所留的等分符号分析可见,先民在制作时,对骨笛的长度、口径及音孔的距离,都有着精密的计算。这是世界上同时期遗存中最为完整而丰富,音乐性能最好的管乐器。

过去,人们一直认为,七声音阶来源于西方,贾湖骨笛的出土,作为一个有力的例证,证明了早在8000年以前,我们的祖先所具有的音乐水平,已经是七声具备。

贾湖骨笛,是中国音乐史的发端,开启了中华音乐文明之源。它特有的音色和音阶特质,唤醒了华夏民族远古音乐的心灵记忆。礼乐文化又将古代能工巧匠的智慧发扬光大,形成了文明的谱系,这其中文明的激荡令人拍手称绝。

青铜文化与动物故事

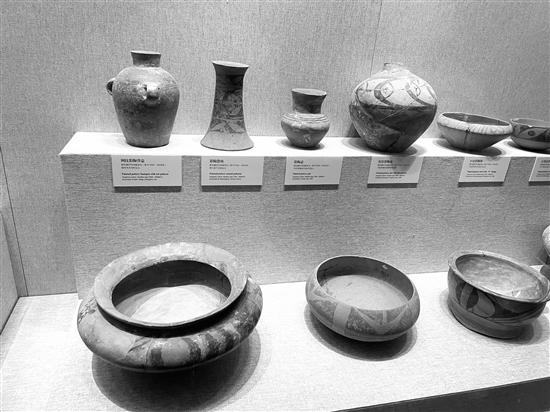

兽面乳钉纹铜方鼎,又名杜岭二号方鼎,商代早期文物,展陈于博物院1楼2展厅——商代早期展厅,它是中国目前发现最早的大型青铜方鼎之一。

方鼎腹部呈斗形,口沿上有两个对称的圆拱形竖耳,如同锅的两个提手,暗示了器物本身的实用性。承托器身的4根鼎足粗壮浑厚,为上粗下细的圆柱形。此器形体硕大,铸工精细,采用多范分铸而成。通过观察,铸型共用范、芯20多块,说明当时已经具备了较为高超的冶铸水平。器壁纹饰以兽面纹和乳钉纹为主,使器物整体呈现出庄严肃穆的宗庙威仪。

鼎是青铜文化的典型代表器物,有烹煮肉食、实牲祭祀和宴飨等用途。济宁的鼎着实不少,以曲阜孔庙为例,其祭祀礼器主要有两类:一是祭器,二是乐器。其中的明代阙里孔庙夔龙纹大方鼎,重约98千克,是曲阜孔庙现存最大的祭器。

这座展厅还有一件镇院之宝,名为妇好鸮尊,是目前中国发现最早的一件鸟形铜酒器,商代晚期文物。

鸮尊,小耳高冠,圆眼宽喙,双翅并拢,粗壮的双足与下垂的宽尾构成三点支撑,使器物显得挺拔矫健,气宇轩昂。

鸮,究竟是一种什么样的鸟呢?其实它是中国古代对猫头鹰类的统称。在商代,猫头鹰被视为智慧的象征。昼伏夜出的习性,无声的飞行,锐利的喙爪,使它拥有了勇猛、威严的形象,令人敬畏、崇拜,被视为神鸟。

在商代,中原地区的能工巧匠以动物为题材,将丰富的想象进行合理夸张,创作出集实用与艺术于一体的国宝鸮尊。它通体满花的装饰有蝉纹、夔纹、云雷纹等8种之多,繁缛富丽的线条和立体造型巧妙结合,把这个夜的使者塑造得更加神秘瑰丽,反映着中原先民特有的宗教情感和审美观念。

济宁文化中,动物元素也十分常见。孔子有不少以动物议政事的言论,比如“苛政猛于虎”。《孔子家语》记载,有一次齐国宫中忽然飞来一只怪鸟,时而飞舞,时而一脚站立。齐景公派人到鲁国问孔子,孔子解释道:“这鸟叫商羊,是发大水的征兆,快采取防洪措施吧。”齐景公赶紧照办,不久暴雨洪水果然到来。因为有了准备,齐国损失很小。景公说:“孔子真不愧是圣人!”

无论是中原地区动物题材的艺术作品,还是鲁地的动物故事,都是一部人与自然和谐相处的史书。

铁与火的时代:铸剑和铸塔

1楼3展厅——西周晚期展厅里,有一把玉柄铁剑。铁剑出土于河南三门峡虢国国君虢季的墓葬,全长37厘米,其中剑柄长13厘米,剑身长24厘米。

剑柄为铜芯,起到连接剑柄和剑身的作用,铜芯外镶有晶莹透亮的和田美玉和绿松石,并有精美的竹节饰纹,剑身和剑柄的结合处也镶有绿松石。

经由北京科技大学冶金与材料史研究所鉴定,剑身是由块炼法锻制而成,剑身外有丝织品包裹的痕迹,应当是被丝织品包裹后,放入牛皮精制而成的剑鞘。

这把玉柄铁剑,不仅制作精美,而且用玉、铜、铁3种材料制作而成,是我国目前考古发掘出土的年代最早的人工冶铁制品。它将我国的人工冶铁历史推前了近两个世纪,所以被誉为“中华第一剑”。

在中国的冶金史上,铁器的铸造和广泛应用是在汉代。铁器的使用,极大提高了劳动生产力,促进了经济的繁荣和社会发展,为中国经济的发展掀开了新的一页。但在汉代以前,铁器则很少出现。

从目前的考古发掘来看,中国在商代有用陨铁制造的兵器。而中原地区发现的铁器,多数处在距今2600年的春秋时期。这次发现的玉柄铁剑,是人工冶铁制品,而且属于西周晚期,距今约有2800年的历史,它的价值和在学术史上的意义是不言而喻的。

古代济宁的冶金与铁器铸造,同样工艺高超。济宁铁塔寺,是济宁古八景之一。寺中铁塔高9层,为八角楼阁式建筑。塔座为砖砌,塔身为铁汁铸成,通身高23.8米。自下而上,逐层收分,层次清晰,轮廓分明。周边置围栏,下有斗拱作承托,塔身四壁辟门,门36个。四面设龛,共铸盘膝端坐佛像36尊。顶层塔檐尖端各垂风铎。塔刹为鎏金宝瓶式。整个塔身铸造严谨,浑然挺拔,充分显示了我国古代冶金技术和建筑工艺的高度发展,是我国珍贵的铁范艺术遗产之一。

华夏人文的壮丽史诗

莲鹤方壶,位于1楼4展厅——春秋时期展厅。壶身为椭方形,颈部两侧装饰两条回首观望的龙形怪兽构成双耳,腹部四周4条翼龙仿佛正在缓缓向上爬行。底部两只张口吐舌、侧首回望的卷尾兽,似乎正在倾尽全力承托器身。最精彩的还是上层盖顶怒放的双层莲瓣,中央伫立一只引颈欲鸣、展翅欲飞的仙鹤,曾被郭沫若誉为“时代精神之象征”。

除了卓越的历史性和艺术性,莲鹤方壶的铸造工艺,也堪称春秋时期多范合铸的代表作,因此被称为我国“青铜时代的绝唱”。

四神云气图壁画,位于2楼5展厅——西汉早期展厅。这幅壁画长5.14米,宽3.27米,整体面积约16.8平方米。初见壁画,还以为是馆内装饰,差点错过这件珍品。好在大家纷纷拿出手机拍照,才给了幸运的提醒。

细看说明,壁画主题图案以朱砂红为底色,用白、绿、黑等颜色,绘有青龙、白虎、朱雀、怪兽等4种神禽异兽,以及灵芝、花朵和云气纹等吉祥图案。图中巨龙尤为醒目,身呈“S”形弯曲,占据整幅画面的中央,龙身长约7.5米,龙舌卷住一怪兽的尾部,龙身覆满鳞纹,背生有双翼,足踏云气、长枝花朵等。龙舌卷住的怪兽为鸭嘴、长颈、鱼身,身覆鱼鳞纹,背生羽翼。下方白虎前爪攀附仙山,口衔长枝花朵。上方朱雀长喙啄住龙首的一只长角,长长的雀尾上扬飘摆。壁画四周边框,装饰有连线穿璧纹和云气纹等。

四神云气图被誉为“敦煌之前的敦煌”,不但是中国目前所见时代最早、画面最大、级别最高、保存最为完整的壁画,更是一部承载西汉初年中国神仙思想的代表性作品。

济宁关于神仙的祭祀文化同样流传久远。《济宁县志》记载:“凤凰台距城八里,周一百四步,台二层,上层高三四丈,下层二丈奇,上锐下宽。”民间传说,古时候这个高大的土台上布满了梧桐树,曾有一只凤凰落到梧桐树上,“凤凰台”因此而得名。

“凤台夕照”,是济宁州志中有名的“济宁八景”之一。“故郡志列于八景之中,洵为济之胜迹也。”清康熙帝曾游览凤凰台,题诗赞曰:“台高数仞凤凰来,身入云天石磴开。”

武则天金简,陈列在2楼7展厅——唐代早期展厅。1982年5月,河南登封县农民屈西怀,在中岳嵩山峻极峰的石缝中,无意中发现了一枚亮闪闪的金片。经鉴定,这是一枚武则天金简。这一发现可谓石破天惊,一代女皇武则天晚年的心路历程被公诸于世。

金简是唐代文物,长36.2厘米,宽8厘米,重223.5克。上刻双钩楷书63字,大意为:大周国主武曌信奉道教,渴望长生不老、羽化成仙,命使臣胡超到中岳嵩山山门投递金简代她祭拜,乞求道教中的三官九府为自己祛病赐福。

这一稀世国宝的发现,不仅是研究女皇武则天崇仙仰道思想的直接物证,也是研究武周时期社会意识形态的宝贵资料。

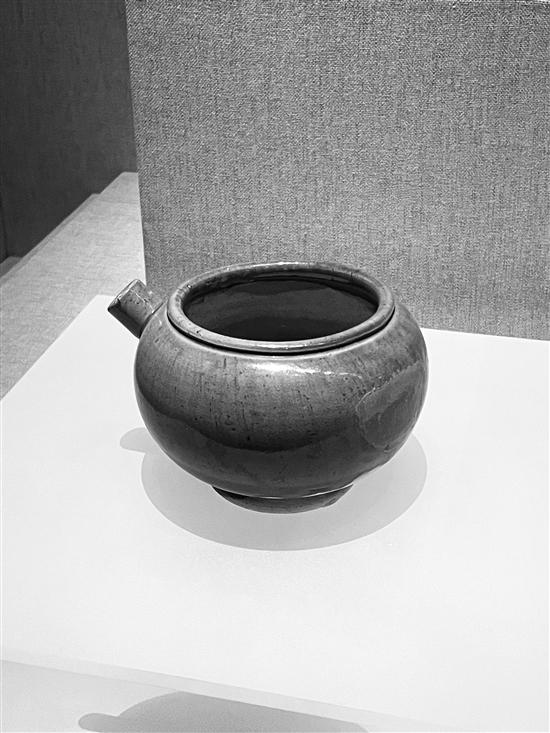

汝窑天蓝釉刻花鹅颈瓶,展陈于3楼10展厅——北宋晚期展厅。周杰伦《青花瓷》里的“天青色等烟雨,而我在等你”提到的天青色,其实描绘的并不是青花瓷,而是汝瓷。

传说,宋徽宗赵佶做了一个梦,梦到了雨过天晴,于是下旨给烧瓷匠人,“雨过天晴云破处,这般颜色做将来。”于是乎,在工匠们的不懈努力下,才有了汝瓷这般颜色。

这件汝窑天蓝釉刻花鹅颈瓶是宋代文物,1987年出土于河南省宝丰县清凉寺村(古代汝州)汝官窑遗址。高19.5厘米,口径5.6厘米,底径8.2厘米。侈口,长颈,腹圆鼓,圈足。通体施天蓝釉,足端露胎。腹部刻有花叶纹,整器布满开片。

“天下名瓷,汝窑为魁。”在北宋五大名窑“汝、钧、官、哥、定”中,河南不但独占其三,而且汝窑位居魁首。因汝瓷稀少,现代画家、美术教育家李苦禅先生曾言“天下博物馆,无汝(瓷)者,难称尽善尽美也”。

在民间,更有“纵有家财万贯,不如汝瓷一片”之说。传世汝官瓷,不足百件,且多为传世品,发掘器物极少。这件汝官窑完整器的出土,为全世界汝官窑传世器物的研究提供了标本。

关于汝瓷的颜色,有文献记载:“天青为贵,粉青为尚,天蓝弥足珍贵。”在汝官窑遗址考古发掘中,它是唯一一件完整的天蓝釉器物,而且是极为少见的刻花作品,其稀世程度可见一斑。它也是出土汝官窑瓷器中品相最好的一件,不愧为河南博物院的镇院之宝,也是中国的稀世珍宝。

酒文化:中原、鲁地各不相同

云纹铜禁,在4楼13展厅——春秋时期展厅。这件文物给人最直接的观感就是“大”,它长131厘米,宽68厘米,高28厘米,重95千克。

铜禁最早出现于西周初年,战国以后基本消失,是贵族祭祀、宴飨时摆放酒器的几案。这件铜禁主体是透雕云纹,错综复杂,有玲珑剔透之感。禁体上部四周攀附12条龙形怪兽,它们凹腰卷尾,探首吐舌,面向禁中心,似拱卫铜禁,又似欲吞禁面美酒。禁体下部俯卧12只虎形怪兽,头饰高冠,张口咋舌,似不堪重负,气喘吁吁,又似垂涎美酒。奇特的构思,瑰丽的纹饰,彰显着神秘浪漫的楚风神韵。

如此华美的几案,为何取名“禁”呢?禁者,忌也。商代贵族嗜酒成风,周王认为商灭亡的原因在于嗜酒无度,为维护统治,发布了中国最早的禁酒令《酒诰》,规定王公诸侯非祭祀不准饮酒,民众聚饮处死。将摆放酒器的几案取名禁,其目的不言而喻。

相对于中原相当长的禁酒,鲁地则呈现了另一番模样。古代济宁人爱喝酒,但张弛有度。《论语·乡党》记载:“席不正,不坐。乡人饮酒,杖者出,斯出矣。”说的是孔子参加乡里举行的酒宴时,要等老人们都离席之后才出去。孔子曰:“唯酒无量,不及乱。”一方面说明孔子酒量大,另一方面也说明孔子不酗酒,不会因酒添乱误事。

云纹铜禁采用失蜡法铸造而成,此法是我国古代三大铸造技术之一。《唐会要》中有使用蜡模铸造开元通宝的记载,这是目前所知使用失蜡法最早的文献。云纹铜禁的出土,证明春秋中晚期中原地区失蜡铸造技术已经达到了相当高超的水平。

■ 记者手记:

探馆,休闲中的学习生活

《文化周末》记者发现,镇院之宝,或许是最有意义、最具学术价值和历史价值的,但并不一定是最受游客喜爱的。

5展厅一处角落里的绿釉立姿陶狗,因为长得憨厚可爱,却成了游客最爱拍照的文物。甚至因为太可爱,绿色小狗还成了河南省博物院中卖得最火爆的文创产品。买绿色小狗玩偶、冰箱贴的游客,在文创区排起了长队。

除了常规展区,1楼还有中外交流的特别展区。“小而美——卢森堡文物精品展”集中展示了卢森堡的200多件藏品。约瑟夫·库特和让·沙克的布面油画,公元2世纪的带碑文的半圆形墓碑,都带给我们另一种独特的观展体验。

当然了,里面有许多几百年前的瓷器,应当都是伴随着丝绸之路流入西方的,工艺和技术明显带有东方韵味,且水平远不如中国古代的能工巧匠。

在卢森堡文物精品展的对面,是中原古代石刻艺术展,布满了中原的石窟与石刻艺术文物。其中还有许多汉碑和汉画像石,吸引了记者的目光。虽说“天下汉碑半济宁”,但走出济宁看汉碑、汉画像石,仍觉震撼。

遇见中原,在河南省博物院,了解中原文化和鲁地文化在黄河滋养下的一脉相承,感受到了中华优秀传统文化的煌煌生机。