5月18日,是国际博物馆日。为迎接这个纪念日,济宁市博物馆推出了多个展览主题和各类推介活动。《文化周末》记者近日和观众一起实地“探馆”,感受济宁文物蕴藉的传统与现实的交汇。

记者在济宁市博物馆了解到,为充分发挥黄河流域博物馆联盟的合作促进作用,深入加强城市文化交流,4月28日上午,由济宁市博物馆、西宁市博物馆、青海柳湾彩陶博物馆联合打造的《河湟陶韵——青海彩陶艺术文物展》开幕式在济宁市博物馆圆满举行。

这次展览将持续到6月30日,共遴选来自青海西宁市的110余件陶器、石器和骨器等文物,按历史发展脉络分为马家窑文化、齐家文化、辛店文化3个部分,系统梳理了青海彩陶文化艺术的发展历程。观众可以通过彩陶器物,解读先民审美情趣、生活态度及信仰传统,从而诠释人与自然的关系,探索人文信仰的初始面貌。

在今年的2月6日,由济宁市文化和旅游局主办,济宁市博物馆、邹城博物馆共同承办的《贞珉寓教 立德树人——教育主题精品拓片展》,在济宁市博物馆古槐路馆一楼临展厅正式开展。

这次展览分为先贤式范、六艺教化、五恩毓秀、海岱丰神4个部分,展示甄选出的50余件精品拓片,依托丰富且优秀的儒家文化内涵,深入挖掘藏品信息资源,内容丰富、形式多样,跨越了时空限制,拉近了文物与观众的距离,让博物馆更加贴近市民。

济宁,是中华文化重要的发祥地,济宁市博物馆有很多珍贵文物,不少堪称为“镇馆之宝”。

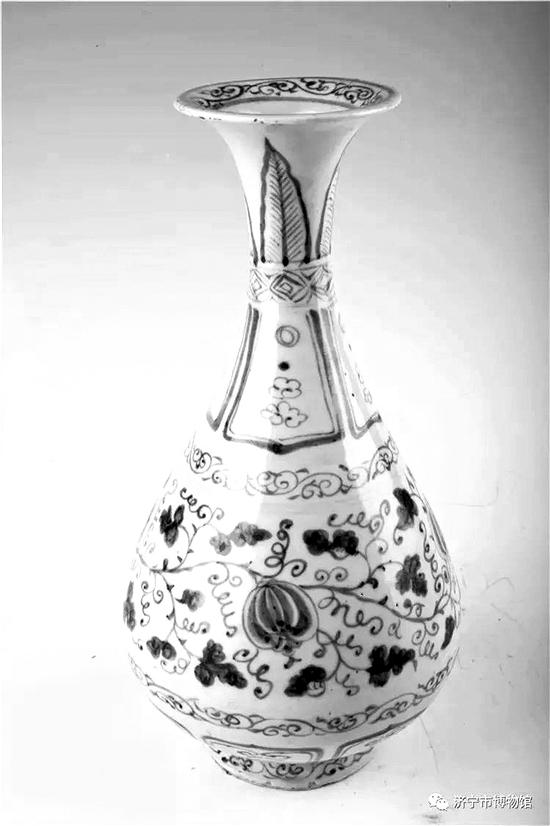

元青花缠枝瓜果纹玉壶春瓷瓶

国家一级文物,任城区二十里铺发掘。高28.3厘米,口径8.3厘米,底径8.05厘米,腹径14.2厘米,重810克。该瓶满绘缠枝花卉,以荷花瓣、蕉叶、下垂如意云纹等组成,均是元代青花中较为流行的装饰纹样。特别是瓶口内的卷枝纹,后世很少效仿。这件青花玉壶春瓶应为元代成熟期的代表,属景德镇窑口的产品。由于山东地区发现元青花颇为少见,故尤为珍贵。

元棉菱形花纹织锦

国家一级文物,嘉祥曹元用墓发掘,织锦长177厘米,宽67厘米,托衬长197厘米,宽39厘米,重1192克。完整单幅,底线色白,提花线呈淡黄色,双经单纬,每平方厘米用经16,纬10棉纱织成,纬线提花。韧性强,具厚软感觉,织锦下为双幅棉布托衬,接线处用线缝合,麻布每平方厘米经16,纬18。织锦即用彩色经纬线,经提花、织造工艺织出图案的织物。

中国丝织提花技术起源久远,早在殷商时代中国已有丝织物。周代丝织物中出现织锦,花纹五色灿烂,技艺臻于成熟。汉代设有织室、锦署,专门织造织锦,供宫廷享用。

元朝的疆域扩展到了西亚地区,使得欧洲与中国的交往更加频繁,技术交流更加迅速。经济的起步带动了手工业与商业的发展,在元朝年间,中国南方的棉花已普遍种植,纺织业随之发展起来,使当时的棉纺织技术达到相当高的水平。

元代纺织品由于特定时代背景在织造技艺上虽然大都继承前代,但风格与品种颇有特色。元代纺织品以色彩华丽、纹样粗犷著称。

元露胎贴花双龙纹龙泉盘

国家一级文物,济宁市李白纪念馆移交,现藏于济宁市博物馆。盘高2.7厘米,口径16.8厘米,底径5.2厘米,重384克。龙泉盘是元瓷器中的又一珍品,它出自龙泉窑。龙泉窑创烧于北宋早期,南宋晚期达到极盛期,元代仍是龙泉窑的兴盛期。

元代产品除部分承继宋代产品以外,器形和装饰又有创新,纹饰采用画、刻、印、镂、贴、堆等多种方法,其中印花、贴花和镂刻是这一时期发展起来的。

从出土器物分析,最早的露胎贴花是作为垫烧工具——垫饼来使用的,而后才作为一种装饰,并且日益精巧。这件露胎贴花龙泉盘,就是这一演变的典型代表作,目前尚属国内独家发现,堪称瓷中珍宝。

盘折沿,弧腹,圈足,通体施青釉,盘底为两露胎翻飞的蛟龙纹。两条龙采用堆贴、捏塑的方法制作,形成立体形象。元代龙纹在历代最为形象生动,头小,细颈,龙身细长,火焰尾,四肢强健有力,栩栩如生,犹如在碧波中翻卷腾飞,游水嬉戏,是龙泉青瓷的精品力作。

唐菱花形宝相团花兽钮铜镜

国家一级文物,直径19.3厘米,厚0.95厘米,重1305克。器物呈八棱菱花形,两相交错兽形圆钮,八花瓣形钮座。座外均匀分布着八朵宝相花,环绕成圈,构成华美艳丽的图案,宽缘,缘上一周饰如意云头纹。宝相花又称宝仙花、宝莲花,传统吉祥纹样之一,吉祥三宝之一,盛行于中国隋唐时期。

相传它是一种寓有“宝”“仙”之意的装饰图案。纹饰构成,一般以某种花卉如牡丹、莲花为主体,中间镶嵌着形状不同、大小粗细有别的其他花叶组成。尤其在花芯和花瓣基部,用圆珠作规则排列,像闪闪发光的宝珠,加以多层次退晕色,显得富丽、珍贵,故名“宝相花”。

在金银器、敦煌图案、石刻、织物、刺绣等方面,常见宝相花纹样。宝相是佛教对佛像的尊称,宝相花则是圣洁、端庄、美观的理想花形,是魏晋南北朝以来伴随佛教盛行的流行图案。

它集中了莲花、牡丹、菊花的特征,经过艺术处理而组合图案,具有雍容华丽的美感,含有吉祥、美满的寓意,是一种独具民族特色的图案纹样。

唐代铜镜在造型上突破了汉式镜,创造出各种花镜,比如葵花镜、菱花镜、方亚形镜等。图案除了传统的瑞兽、鸟兽、画像、铭文等纹饰外,还增加了表现西方题材的海兽葡萄纹,反映现实生活的打马球纹等。

唐代铜镜的纹饰和总体布局,也突破了前期的程式规范。铜镜的构图虽然还是环绕式和对称式的表现手法,但布局清新明朗,流畅华丽,自由活泼,特别是高浮雕技法,生气充沛,柔美自然。

隋彩绘武士骑马陶俑

国家一级文物,嘉祥徐敏行墓发掘,通高27.2厘米,重1664克。马立于长方形平板上,通体施红、白两色釉,昂首挺立状,马俑眉骨突出,双眼圆睁,竖耳,尾残断,鞍具髻辔齐全。鞍上一武士男俑,头戴璞帽,身披铠甲,左手握有兵器,已佚。男俑面露微笑,神态安然。

该骑马陶俑出土于徐敏行夫妻合葬墓,山东博物馆于1976年2月发掘。墓址在今嘉祥县满硐镇杨楼村西南英山脚下,从墓志知墓主为徐敏行,生于梁武帝大同九年(543年),死于隋文帝开皇四年(584年),曾任职梁、北齐、北周和隋四朝。隋文帝时,任晋王杨广部下的驾部侍郎,因称徐侍郎。

杨广兄弟素来不和,徐敏行曾在其兄杨勇手下做过官,自然难能得到杨广的信任和重用,故盛年之时宦途坎坷,心情悒郁,加之丧父之痛,在开皇四年春染疾而亡。死后葬在英山,可能是在举家北上后,就在这一地区安置了家园的缘故。

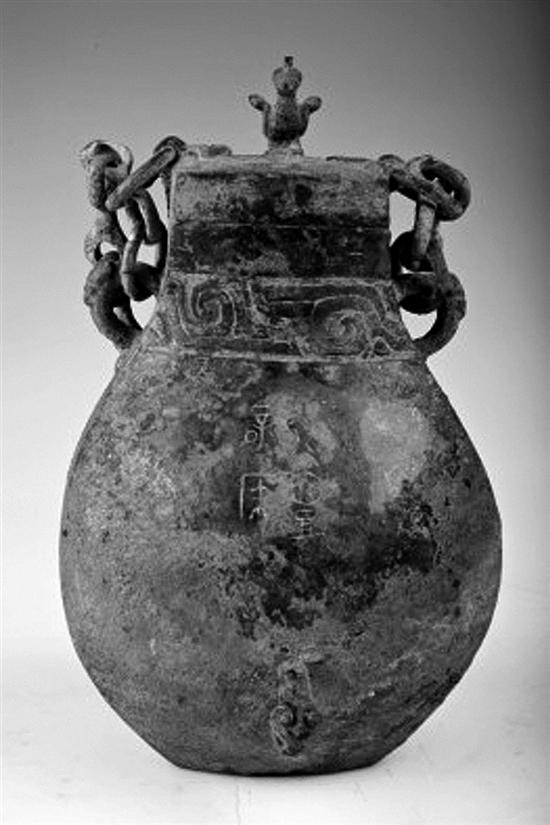

春秋青铜提梁薛侯行壶

国家一级文物,青铜质地,薛侯出行时所用水器。通高22.8厘米,腹径13厘米,底径6厘米,重1423克,鼓腹,平底,兽首耳,有盖,盖顶立一鸟,盖两侧为兽首衔环,链状提梁穿于环中。腹下部有一兽环形钮,颈部饰蟠螭纹,腹部有铭文两行4字“薛侯行壶”。

壶,古器名,大多为容酒器,也作汲水、注水或盛水用,此壶为酒器。商周时期,铜壶一般为圆形、深腹、敛口、有盖、附提梁或两侧贯耳,也有方形或椭圆形。

到了汉代,方形的叫“钫”,圆形的又称“钟”。薛侯行壶设计巧妙,造型精美,铸焊一体,光滑无痕,观之给人一种稳固、凝重、古朴、自然的感觉。此壶的巧妙造型和制作技艺,凝结着中国古代匠师的超凡绝技和聪慧才智。

此器物1978年出土于济宁地区滕县薛国故城(今枣庄市薛国故城遗址)三号墓,由济宁地区文物组薛国故城调查队发掘。它的出土,对研究薛氏历史及薛国的变迁具有重要意义。

春秋鹿角铜鸟兽首饰

国家一级文物。此器物1978年出土于济宁地区滕县薛国故城(今枣庄市薛国故城遗址)三号墓,由济宁地区文物组薛国故城调查队发掘。由鹿角和青铜铸件组成,通高48.9厘米,重1517克。此器物铸造技法精湛,构思巧妙,是古任国地区一件不可多得的精品。

薛国故城是我国保存最完好的东周古代城池。“中华古王国”任姓薛国,历经夏朝、商朝、周朝3个朝代,是中国传统文化最稠密和最领先的地区。其高度发展的文明,为邹鲁文化的繁荣奠定了坚实的基础。

鹿角取意于扶桑树,《山海经》记载,扶桑是地标式的东方神木。凤鸟体现了东方太昊伏羲部落的鸟文化图腾崇拜,凤鸟文化是东方文化的主题,一直在中国文化中处于一个重要的位置。

东夷族全以鸟为名号,所以,历史上又称这一带的古代居民为鸟夷。古代很多文献记载了东夷族关于鸟崇拜的传说,这些记载在今天已经为考古学文化所印证:大汶口文化与山东龙山文化的典型器物陶鬶均为鸟形,大汶口文化遗物中“某些器物口沿盛行鸟喙状突饰”。山东龙山文化中,“鼎足形制多样,以鸟首形最富代表性”。由此可知,鸟图腾崇拜在位于今山东境内的东夷族分布区内盛行。薛国故城出土的鹿角铜鸟兽首,也正是东夷族文明和中原文明融合的典型例证。

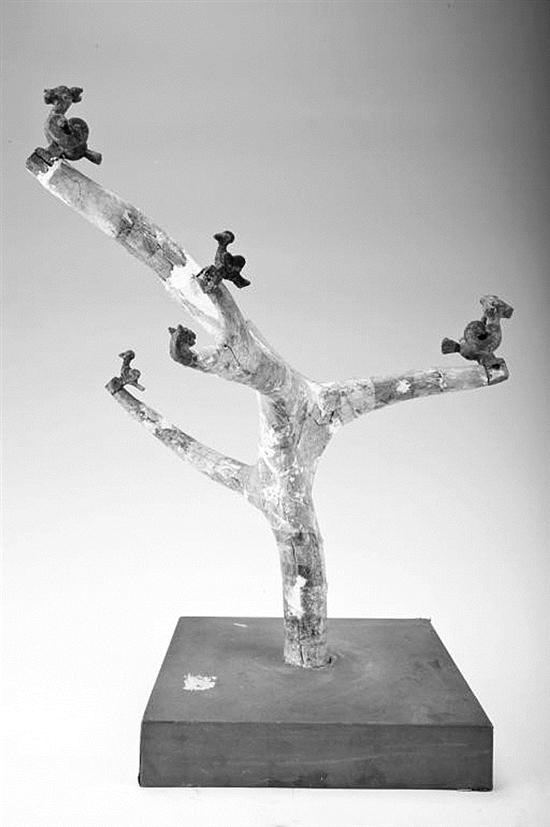

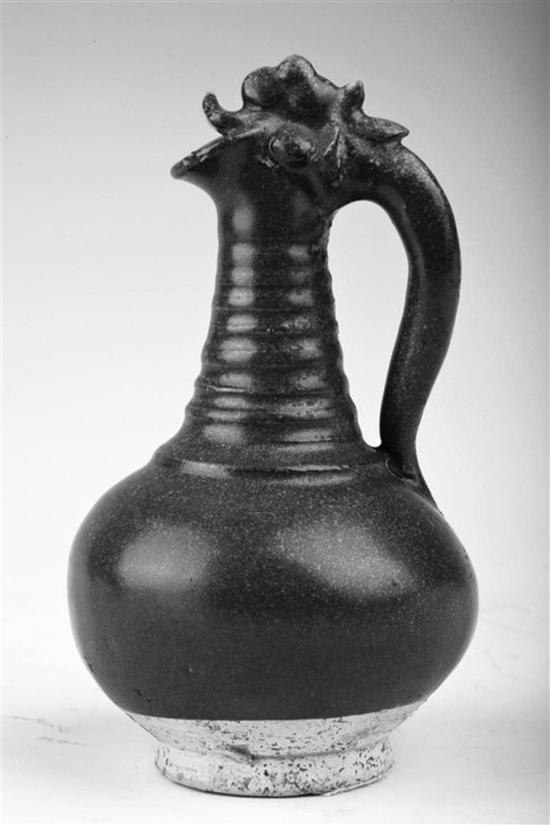

宋茶叶末釉凤首壶

国家一级文物。高13.1厘米,腹径7.8厘米,底径4.5厘米。器口部为凤首状,突眼,张喙为流,花冠状凤冠,细长颈饰突弦纹数圈,鼓腹,凤首后部与壶肩部有曲柄相连,圈足外撇,通体施茶叶末釉,底部露胎。

凤首壶式样始于隋唐,它的出现与胡瓶的传入有关,是吸收萨珊、粟特风格并融合中国审美情趣的新式样,反映了唐宋时期中外文化相互交流融合的独特过程,是古丝路艺术交流史中的重要遗产。

此壶莹润光亮,釉黄、绿色相掺杂,似茶叶细末之色,故而得名。属高温黄釉,经高温还原焰烧成,釉色温润鲜明,如万点金星隐于釉中,工艺精细,造型简约疏朗,古朴清丽,耐人寻味,具有极高的历史、科学和艺术研究价值。

北齐“武平二年”儒练汉白玉石刻造像

国家一级文物,济宁市李白纪念馆移交。高29.7厘米,宽17.8厘米,底座宽8.2厘米,长16厘米,重3729克。汉白玉质,高浮雕,佛像居于中央覆盆式莲花宝座,头戴金色宝冠,上穿描金披巾,下着长裙,袒胸,垂肩,桃形背光。背光上端左右设日、月光佛,两旁童子像各立于左右,铭文刻于宝座上,“武平二年四月八日万岁寺比丘尼儒练造像一区上为皇帝下为众生一时作佛”。

春秋青铜附耳蹄足蟠螭纹(铭文)列鼎

国家一级文物,滕州市薛国故城发掘,口径40厘米,高31.9厘米,重18926克。附耳直立,马蹄形足,有盖,平顶,盖顶四周有3个长方形钮,中间一半环形钮。子母口,微敛,唇厚,腹微鼓,圜底近平。盖顶及腹上部饰蟠螭纹,腹下部饰垂鳞纹,耳外饰S形纹。

商周时期,特别是西周时代,鼎是青铜礼器中的主要食器,具有烹煮肉食、实牲祭祀和燕享等多种功能,是古代社会统治阶级等级制度和权力的标志。商代墓葬中发现的鼎已经开始出现明显的等级差别,到了西周时期,则形成了一套完整的等级森严的列鼎制度。

据《礼书》记载:西周时期祭祀和宴飨时经常以奇数的列鼎和偶数的列簋配合使用。天子用九鼎(三陪鼎)八簋,第一鼎盛牛,称为太牢,以下为羊、豕、鱼、腊、肠胃、肤、鲜鱼、鲜腊。诸侯七鼎(一陪鼎)六簋,称大牢,减少鲜鱼、鲜腊两味。卿大夫五鼎四簋,称少牢,鼎实为羊、豕、鱼、腊、肤。士三鼎二簋,鼎实是豕、鱼、腊;士也有用一鼎的,鼎实为豕。

北魏“太延五年”赵忠青石佛造像

国家一级文物,济宁市李白纪念馆移交。高28.8厘米,宽13.85厘米,底座长14厘米,宽7.2厘米,厚6.8厘米,重4185克。青石质地,高浮雕,像为坐式,头挽发髻,束腰,右掌齐肩高举,左手持环状法器,双膝盘坐于宝座上,碑状背光,背面楷书4行“大魏太延五年己卯佛弟子赵忠为易军途困难许造像一躯永奉存祀四月三日造”。

北魏时期佛造像的发型、眼睛与十六国佛造像相同,变化在于面相方圆,略瘦,额头较宽;衣着多为身着通肩式或袒右肩式大衣,呈U型或V型对称分布,衣纹深刻,线条隆起。尤其是背光不再是同心圆,而是多呈莲瓣形;头光多为圆形,外面有一圈莲花瓣。

元龙泉龟形饰青瓷荷叶形盘

国家一级文物,任城区东门小区发掘,高6.8厘米,口径34.2厘米,底径19.2厘米,重2362克。花口,卷唇,弧腹,圈足,盘的造型为一张栩栩如生的荷叶,盘内阴刻莲瓣形纹饰,通体施青釉。

这种釉色属于石灰碱釉,是南宋时期龙泉窑开始创烧的一种釉色,因高温烧制而不易流釉,所以釉层可以施得较厚,使器物的釉色通过适当的温度和还原气氛,达到一种柔和淡雅的玉质感。盘的内心为龟形饰。

唐代诗人杨巨源有诗云:“爱尔千岁姿,藏身一莲叶。”古代传说中,千岁的神龟会停在荷叶上,有祝寿吉祥的象征。宋代诗人李之仪的《荷叶龟》中也说:“翠盖相扶两不欹,多情独许见阳窥。千年自有逃形处,聊与清香赞约时。”由此可见,龟游荷叶这种吉祥题材在当时的流行。

西汉“任城厨酒器容十斗弟十平”陶罐

国家一级文物,济宁师专汉墓出土。高32.8厘米,口径14.95厘米,腹径37.9厘米,底径17.4厘米,重6429克。泥质灰陶,敞口,平沿,方唇,短颈,广肩,圆腹,小平底。腹下部饰不规则的横竖绳纹,肩部刻“任城厨酒器容十斗弟十平”,字体为隶书。

这是一件盛酒用的器皿,而且有容纳十斗的容量,“弟十”同“第十”,而“平”同“瓶”,为容器的编号。用量杯实测,每升合199.5毫升。此陶罐为研究西汉量制提供了实物资料。

元黑釉铁锈花瓷碗

国家一级文物,济宁市市中区许庄乡张营村发掘,高6.1厘米,口径13.7厘米,底径5.3厘米,重236.5克。敞口,圆唇,收腹,圈足,器外饰半截釉,器内为铁锈花斑。铁锈花斑为瓷器装饰彩品种之一,其制作方法是在施好釉的坯体上用含氧化铁的斑花石作着色剂,绘纹饰,在高温烧造过程中,纹饰中的铁晶体呈现出斑斓的铁锈红色。故名。

清寂园叟《陶雅》中有“紫黑色釉,满现星点,灿烂发亮,其光如铁”的记载。1989年11月,该碗出土于市中区许庄乡(今任城区许庄街道)张营村元代张楷墓中,是元代最具代表性的作品。

张楷1243年生于山东,逝于元泰定二年(1324年),是唐代中书令张嘉贞的后裔。少为英才,尤善辞赋。在元代曾历任户部令史、济阳(今属山东)主簿和济州(今山东济宁市)判官。至元二十年(1283年)挖通济州河,先后在济州、泗、汶等河都漕运使司为官。后任泰安州(今山东泰安市)判官、河南行中书省架阁库管勾、杭州路临安(今浙江杭州市)县尹、行都水监丞(正六品)、曹州(今山东菏泽)同知事。

皇庆二年(1313年)六月,朝廷授其为朝列大夫大司农丞致仕。他告老还家,“筑居任城,日与贤士大夫论文赋诗,一觞一咏而极其乐,自号克斋。”张楷一生在山东为官数任,政绩卓著,尤其在河渠治理、加强漕运方面作出了贡献。

1276年,按照张楷“疏凿泗、汶二水,会于济,达于淮”之建议,使济宁以南的泗水运道得以畅通,对元代京杭运河的全线开通和南北水运交通都具有重大意义。

春秋龙形鋬兽首蹄足圆形盖鸟形钮青铜盉

国家一级文物,滕州市薛国故城发掘,高19厘米,总长28.2厘米,腹径15.8厘米,重2517克。直口,腹扁圆,三蹄形足。平盖,兽首形流,盖顶立一展翅欲飞的小鸟。鋬作一龙状,口衔一小蛇,蛇衔盖上的鸟尾,龙、蛇、鸟连为一体,转动自如,栩栩如生。

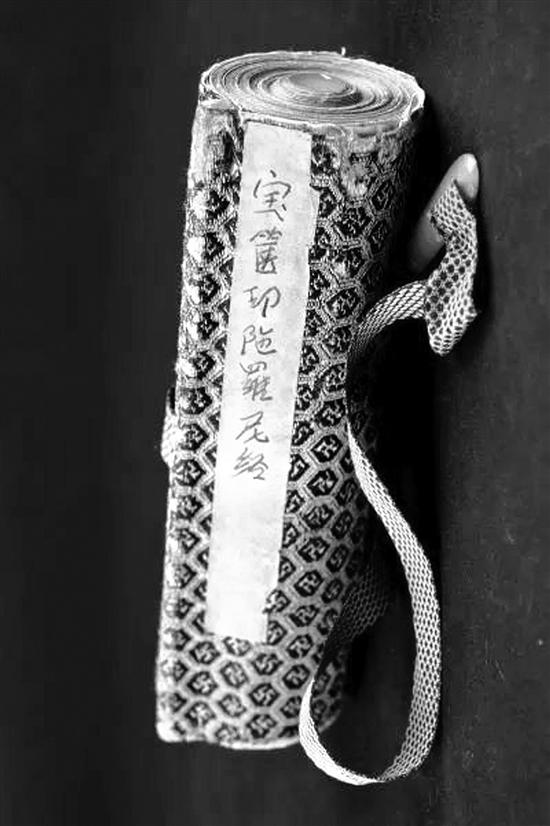

北宋雕版印刷纸质宝箧印陀罗尼经卷

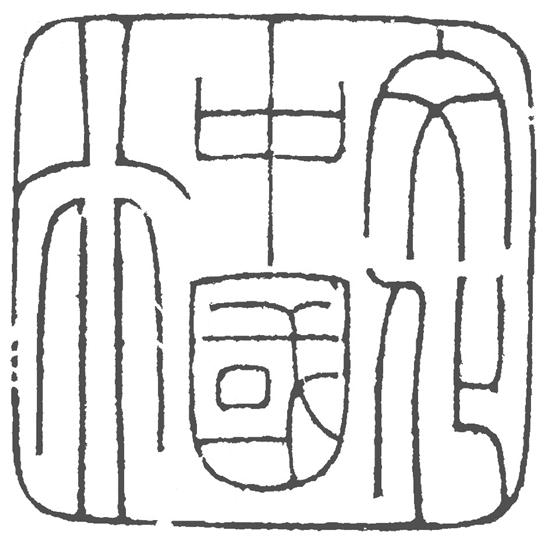

国家一级文物,济宁市市中区移交,长495厘米,宽14.8厘米;卷芯长205.5厘米,宽8厘米,重113克。经卷用小竹签做轴心,卷成花爆状,裹以黄绢经袱,再用锦带束腰,经卷用棉纸印成,纸表细腻坚滑,字体偏方略扁,古雅拙朴近于魏碑。经文连前后题共271行,经卷正文开始每行10字,经卷版心狭而长,前为“礼佛图”。

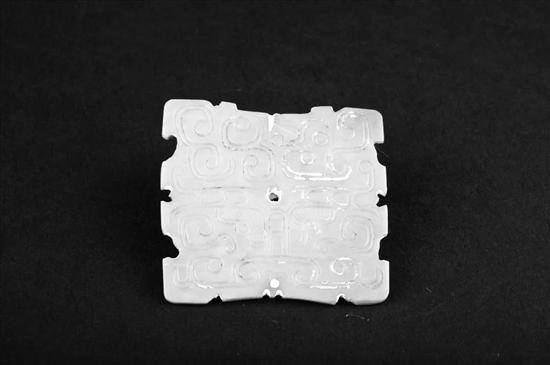

春秋方形兽面纹玉佩饰

国家一级文物,滕州市薛国故城发掘,长4.53厘米,宽3.67厘米,厚0.12厘米,重9.44克。青绿色,方形,四周呈锯齿状,中间一孔,一面饰饕餮纹。古人很多生活器具都是玉雕成的,能常戴在身上的惟有玉珮。

古人对玉珮的热爱不是因为玉的贵重,而是源于玉的品格。古语有“君子无故,玉不去身”之说。《周礼·玉藻》有载,“古之君子必佩玉……。凡带必有佩玉,唯丧否。……天子佩白玉而玄组绶,公侯佩山玄玉而朱组绶,大夫佩水苍玉而纯组绶,世子佩瑜玉而綦组绶,士佩瓀玟而缊组绶。”更是把佩戴玉珮上升到礼法。

唐石雕牧童骑牛

国家一级文物,济宁市市中区北门里染料厂发掘,其一长6.2厘米,宽4.1厘米,高4.6厘米;其二长7.1厘米,宽3.4厘米,高4.4厘米,重412.2克。一牛昂首,一牛平视,口微张,四肢坐卧,身躯肥圆,作坐卧闲憩状。牧童上体前屈伏于牛背,一手持长鞭,一手按牛背,娇憨可爱,整体造型生动活泼,情趣盎然。

石雕的历史可以追溯到旧石器时代中期。从那时候起,石雕便一直沿传至今。可以说,迄今人类包罗万象的艺术形式中,没有哪一种能比石雕更古老了,也没有哪一种艺术形式能为工匠们所喜闻乐见,万古不衰。

在石雕艺术的长河中,唐代的石雕是中国雕塑史的最高峰,其融合中外、综合南北,达到成熟的顶峰,为后世雕塑艺术树立了光辉典范。

春秋彩绘变体龙饰插件陶钫

国家一级文物,滕州市薛国故城发掘,通高55.2厘米,口径10.4厘米,腹径24.2厘米,底径9.9厘米,重13768克。泥质褐陶,形制相同。侈口,方唇,束颈,圈足。颈部四角饰变体龙饰。覆斗形盖,盖顶饰9条变体龙饰,盖及颈部的变体龙均单独制作后再插上去,钫体及龙饰均饰白及浅黄色彩绘,钫体彩绘花纹已斑驳不清。

陶钫,流行于汉代的一种盛酒器,其胎质多为夹砂陶和泥质陶两种,颜色以红色为主,也有部分灰色陶,汉代彩绘陶器常见的图案有云气纹和兽面纹。

陶钫早期是以盛酒器的身份出现,后又具有观赏器的功能。其制作精湛,造型独特,给人一种华贵感。这件器物制作工艺和造形艺术均已达到较高的水平,是不可多得的艺术珍品。

除了众多“镇馆之宝”和珍贵文物,济宁市博物馆大气磅礴的传统展区,是最吸引外地游客的。比如济宁人文胜迹展、碑刻,以及运河主题的展厅,都给前来观展的人们留下了深刻印象。在博物馆徜徉,就像进入了观照古今的万花筒,沉醉在济宁的魅力之中。