龙年,大年初一。

天蒙蒙亮,夜空中绽放的烟花让祥和的山村增添了浓浓的喜庆气氛。刚刚守完岁的乡亲们,端着水饺、拿着祭品,纷纷走出家门,共同奔向一个地方——朱村烈士纪念园。他们要把新年的第一碗饺子,敬给牺牲在朱村保卫战的烈士们。

这一习俗,在朱村延续了80年。

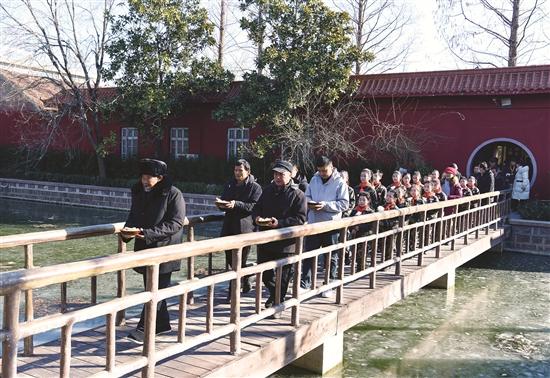

很多人都以为自己来得够早了。到达朱村抗日战斗纪念馆,大门口已经排起了长龙。队伍中,有年过8旬的老者,有朝气蓬勃的孩子,有刚嫁到朱村的新媳妇,还有在外务工、求学返乡的游子。

每个人的手里都端着一碗饺子,拿着一束菊花。几位行动不便的老人,是在家人的搀扶下走来的。

“不让爷爷来,不愿意,非要来。”

“我爷爷也是,我说代替他吧,他硬是不同意!”这是两个年轻人小声的对话。

此时,祭台上摆满了水饺、鸡蛋,还有水果、点心、花生等等。我发现,几个碗里的鸡蛋都剥好了皮。一位老奶奶说,当时牺牲的八路军战士都很年轻,有的断了手臂,有的断了腿,行动不方便,俺们提前剥好,就是要让烈士们能吃到嘴里。

佳节思亲人,饺子奠英魂。晨曦中,几位提早来的老者,步履蹒跚地来在纪念碑前,颤动着双手把饺子举过头顶,嘴里一遍遍呼唤着:“过年了,同志们回家吃饺子吧!回家吃饺子!”

虽然寒风呼啸,仍能听到老人的哽咽声。在朱村人的心里,“头一碗饺子”敬英烈,不仅仅是一种缅怀,更是一种传承,一种感恩,他们要让世世代代子子孙孙永远铭记,没有八路军就没有朱村。

缕缕晨雾,飘飘渺渺,仿佛又把人们带进了80年前的那个春节。1944年1月24日,恰逢除夕。朱村人正准备过年,“砰砰”的几声枪响,打破了村里的祥和与宁静。

“鬼子来了!鬼子来了!”村子里传来阵阵急促的吆喝声。乡亲们赶紧收拾东西,向大山里躲藏。大过年的,日本鬼子也不让乡亲们安生。因为,朱村与鬼子“有过节”。1939年日军占领山东不久,朱村就在上级党组织的帮助下建立了党支部,是当地远近闻名的抗日“堡垒村”。

面对日伪军的摊派与横夺,别的村子都不敢违抗,只有朱村敢说“不”。盘踞在这里的日伪军,把这个红色堡垒村当成了眼中钉、肉中刺,经常过来骚扰。除夕当天,又派了500余人,准备对朱村进行疯狂的报复性扫荡。

冬日的夜,宁静而空旷。日伪军刚到曹庄就开始打枪,刺耳的枪声划过夜空显得格外震耳。此时,八路军滨海军区教导2旅4团八连刚刚移防到附近的顶子村。战士们听到枪声,立即做好了战斗准备。早在移防之前,团政委吴岱就给战士们做过特别交代,部队“在驻地附近发现敌情,不要等待命令,应主动组织部队跑步参战,决不能让老百姓受到日本鬼子的伤害。”

三九天的沭水河,冰冷刺骨。八连连长鄢思甲带着战士们悄悄蹚水过河,在敌人到来之前赶到了朱村。鬼子没有想到,他们刚刚进村,还没来得及烧杀抢掠,就被八连迎头赶上。

这一次,擅长打游击的八连选择了阵地战,正面对抗武器装备精良的日伪军,目的就是掩护朱村的乡亲们安全转移。连长鄢思甲决定:指导员带二排从庄东南打,副连长带一排从庄东面打,自己带三排绕到庄北进攻,对敌实行三面夹击。

经过一阵猛烈攻击,八连将鬼子赶出了村子。鬼子退出村子后,又抢占了村西南角柏树林的坟地,凭借1挺机枪、1门手炮、40余支“三八”式步枪和有利地形,负隅顽抗。

毕竟装备实力悬殊,加上日军疯狂进攻,战斗打得异常惨烈。火光照亮了夜空,硝烟弥漫整个村子,战斗整整相持了6个多小时。直到下午2点多钟,滞留在曹庄的日伪军携带钢炮、重机枪赶来增援,鬼子冲出包围圈,丢下40多具尸体逃跑了。

朱村又恢复了宁静,满心欢喜的乡亲们从山里返回村里,眼前的情景让乡亲们惊呆了:村子保住了,八连却牺牲了24名战士。场院里停放着24具烈士遗体,有的蒙着白布,有的还渗着血。

要知道,这些战士在年前还都是一个个活蹦乱跳的生命,有的还是十几岁的孩子。为了保卫朱村,为了保护乡亲们,他们一夜之间成了烈士,倒在了即将跨入新年的门槛前。

大年初一,朱村却是一片悲痛。壮劳力们流着眼泪,帮着收殓烈士的遗体;婆姨们各自回家,找出家里仅有的粗粮细面,流着眼泪包饺子。

“不能让同志们饿着肚子上路!”

“要让战士们吃了饺子再走!”

当乡亲们手捧着一碗碗热腾腾的饺子聚集到场院前,在场的人都哭了。朱家的老人流着眼泪说:“是八连救了俺,新年的第一碗饺子,不敬天不敬地,要敬八连牺牲的战士!”

“战士们是为保护朱村牺牲的,他们就是亲人恩人!”

朱村人把烈士安葬在了祖先的墓地——朱村老陵。这年1月30日,朱村妇救会将一面绣有“钢铁英雄连”字样的锦旗赠送给八连,感谢英勇的八路军救了全村人的命。

1944年8月,在山东省军区战斗英模大会上,政治部主任肖华代表山东省军区正式命名八连为“钢八连”,授予鄢思甲“战斗英雄”称号,朱村战斗也被正式载入《八路军战史》。

从那以后,水乳交融、生死与共的血肉情义,在朱村一辈又一辈人的心里扎下了根。每年清明节,乡亲们都自发为八连的烈士扫墓;每年的大年初一,他们把“头碗饺子敬祖先”改为“头碗饺子敬先烈”。

风雨80载,战火硝烟早已散尽,这个习俗从来没有变过,八连官兵以命相救的恩情也没有被忘记过,反而随着岁月的沉淀变得更加深厚。

在朱村人的心里,八连就是恩人,八连的战士就是朱村的亲人。在八连官兵的心里,朱村保卫战是“钢八连”的成名战,“钢八连”的称号是朱村人民赋予的,朱村就是他们的家。

在朱村保卫战中,连长鄢思甲身负重伤血流不止仍坚持战斗。40年前,老连长生命走到终点,弥留之际,他留下遗言:死后把骨灰葬在朱村。

当年,“钢八连”的通信员陈忠孝,跟随连长鄢思甲一起奋勇杀敌。5年前,老人病逝,临终前留下“我百年之后要葬在朱村,陪着我的老连长鄢思甲,继续守护朱村”的遗嘱。

经历过那场战斗的102岁高龄的老兵温克弟,很多记忆都已模糊,但一提起朱村,依然滔滔不绝。今年春节前,“钢八连”所在部队官兵去南京干休所看望了温克弟,老人当场安排后事:“我死后,也要葬在朱村,和老连长他们在一起。”

如今,“钢八连”所在的部队,已成为一支骁勇善战的重装合成旅,虽然移防到太行山腹地,与朱村相隔千里之遥,但这段用鲜血铸就的革命情谊,把他们紧紧凝聚在一起。

“钢八连”所在部队采取“营乡党委共促、连村支部共建、军地党员结对”的方式,和朱村开展共建交流活动,共同打造红色教育基地。“钢八连”每年都派官兵代表“回家”探亲,说一说连队的工作,看一看朱村的亲人。

巍巍沂蒙山,浓浓鱼水情。此时,晨雾散尽,一缕暖阳照耀在朱村抗日战斗纪念碑上,静悄悄的庭院显得格外宁静安详。那一刻,我理解了那一句话的含义,哪有什么岁月静好,不过是有人替你负重前行。如今,负重的人已经离去,前行的人切要珍惜,更要铭记……

■高赫 薛瑞学 摄影