武旭

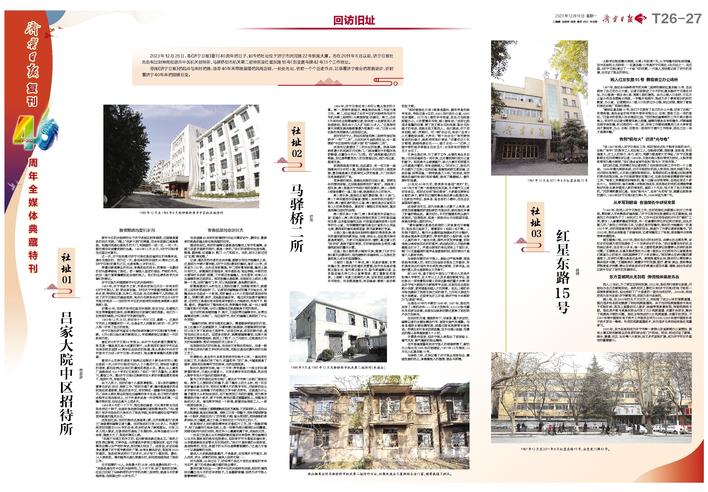

1984年,济宁日报社有3件可以载入报史的大事。第一,按照市委指示,筹备报纸由周二刊改为周三刊。第二,社址完成了由市中区机关招待所向济宁市机关第二招待所(今黄淮宾馆)的搬迁。第三,这年8月面向社会招聘编辑记者,到年底14名新录用人员陆续报到,报社由十几人扩充到30多人。“这是报纸复刊早期发展战略部署最为密集的一年。”已有40年社龄的资深媒体人成岳回忆说。

彼时的济宁人,把运河宾馆和第二招待所亲切地称作“一所”“二所”,之后的岁月说起老社址,也一直惯称“中区招待所/吕家大院”和“马驿桥/二所”。

成岳向记者描述了二所旧址的场景。那是马驿桥街最大的两扇平开式铁门,门板涂着时兴的银灰色防锈漆,位置在今天大门以西。进门是宽敞通达的内部路,东边是带厦荫台儿的住宿登记处,西为传达室,都是平房。

前院西侧是开阔地,远远望去,有一间只容一座烧煤炭开水炉的小屋,东侧就是今天还在的3层客房楼,最东端是高大的挑脊式尖顶的食堂,大门向西开在客房楼前的广场。

客房楼的背后,是通往后院的迂回小道。按照当年的惯例标配,这后院是招待所的“高间”。西侧有3排平房,第1排是济宁市统计局的城调队,第2、3排和3排紧连着的一座2层小楼,就是报社办公的地方。

第2排平房,是报社区域的最前端,有3个房门。第1个单间曾用作总编室(要闻)、后来的校对组和广告科,第2套间是行政办公室,第3套间是会议室和只容3人的单身宿舍。屋前有1棵粗壮的核桃树,屋后是两棵已成材的法桐。

第3排平房4个房门,第1单间曾用作总编办公室(总编办),第2单间是主持报社常务工作的副总编张玉春、业务副总编张正岩、行政副总编张洪军3位领导的办公室。向西隔壁的套间是会计室和办公用品仓库,最西面的套间是阅览室、图书室兼做打字室。

北侧2层小楼是当年招待所通标的贵宾客房,单间和套间都有洗漱面盆、马桶、淋浴头,但设施与房间都是简陋的。大家只在里面洗手、储物,真正意义的“洗手间”是院子里的旱厕,平时保洁洗刷会使用3幢建筑前面的露天水管。

这座2层小楼和部分辅助平房,搭建了《济宁日报》复刊后最早的、规范建制的采编架构,以及报社发展和报人成长的坚强舞台。

小楼的1层是7个单间,第1间是采通部,负责来稿分发、接待来访和通讯员管理,依次向东是采通部正副主任、副刊部正副主任、副刊部编辑记者、业务副总编孔祥仁办公室兼宿舍、美工摄影组和暗房。2层第1间是三连跨的大房,设有老社址搬来的乒乓球台。向东都是套间,有总编室(要闻)、经济部和政文部。

“那时候报社只有3部黑色塑料、圆形号盘的拨号电话,号码还是4位的,4993在行政办公室,4995在采通部。5575在2楼的乒乓球室,我自己在那里短暂办公,义务管着乒乓球,喊2楼电话。”成岳忆起很多温馨的往事:接了政文部主任孙鸿泰、副主任孙继才的电话,我就去政文部找人。他们就说,你不用来回跑,喊一声就行。可一喊“孙主任,电话!”会有3人忙着跑到走廊,大声问:“哪个孙主任?”有次接完电话的孙继才,就笑呵呵地打诨说:“你看你这个伙计憨哩,就喊鸿泰主任——,继才主任——”这样,2楼中部的经济部副主任孙玉才,也在来电时被称作玉才主任了。

平房也是这样,为了便于工作,合理布局业务功能,3位张总编挤在一间平房,正对着前排行政办公室的窗子。那两扇木头玻璃窗户,除三九寒天和雨雪天以外都是开着的,有电话就喊人。“时间长了,报社内外也都为了区别3位张总编,温暖地统称玉春总编、正岩总编、洪军总编,一称呼就是几十年。”成岳说,有时候找总编的电话打到采通部,就有了隔窗喊人、窗外接听的场景。

20世纪80年代初,物质条件是很“简约”的。1987年才有了第一批落地式电风扇,冬天暖气只上班时间供应。那时还没有“报社宿舍”,大家都住原单位分配的房子,新来的已婚同事由报社牵头租借住房。3位家在市郊区、曲阜县、鱼台县的小青年,住在会议室里面的套间。

成岳家在市区,因为年龄最小还算不上单身,夜间常加班看稿或研读别家的书报杂志,就向报社申请了折叠的钢丝床。夏天好办,冬天的铺盖和枕头就只有报纸。“回想起来,那是一段报纸白天在眼里手里,夜晚在梦里心里的时光。”

“青年编辑记者是在前院的二所食堂吃午晚餐的,现在早已经拆了。荤素菜价1毛到3毛不等。二所院子里的人,喝开水全靠那座烧煤炭的开水锅炉,那是全国各单位同款的、带有汽笛的小型炉具,也有一人高的样子。”每当水沸,蒸汽冲顶发声装置,听到鸣响尖啸却悦耳动听的笛声,或远或近的人开始拎着暖瓶去打水了。汽笛也被有的单位用来上下班打点,南门口玉堂酱园的笛声全城都能听到,那时候也不是每个人都有手表。

马驿桥时期的济宁报人,是经过严格考察、筛选或招考后调入的,有的已在省驻济报台工作数年,有的具有突出的写作专长或发表过新闻、文学作品,包括行管人员也是原单位文艺骨干。

到1985年,鉴于报社中层及以下部分人员尚未取得大专学历,且大专以上人员多是非新闻专业,报社做出一项有着现实意义和深远影响的重大决策:联合济宁电大就地开办新闻学专业班,且面向社会招收部分生源,更有储备后续人才的深意。至此,2楼的乒乓球台搬到了两排平房之间的院子,三开间大房成为电大班教室。这些学生亦工亦读,被济宁电大本部称为“记者班”学员。

也是在80年代中期的1986年、1987年,报社先后有了3部机动车——日本大发轿车、AX100铃木摩托车和罗马吉普,后者在马驿桥时期还更换了前苏联产伏尔加轿车。

在当时的交通、通信条件下,非紧急、重大采访时,编辑记者仍主要依靠自行车、城际长途汽车通勤。与各县通联主要依靠写信,或通过邮电局接转长途电话。即便去兖州县采访或组稿,当天也难以返程,而最远的微山县单程就要5个小时。

尽管条件艰苦,但济宁报人表现出了艰苦奋斗、意气风发、朝气蓬勃的职业精神。

在市委高度重视和济宁报人的顽强拼搏下,新的办公地也在1985年开始建设,1987年10月落成,12月迁入红星东路15号。

马驿桥二所,这块记载了济宁报业艰苦创业、赓续发展的热土,承载着报人的理想、信念与拼搏。