杨柳

从铅字印刷到激光照排,从周3刊到周7刊,从手写稿件到电脑写稿,东方圣城网从无到有……红星东路15号是济宁日报社3处旧址之一,在这里,《济宁日报》度过了一个奋飞的时期,一代报人用纸笔记录了时代的发展,也见证了报业的变化。

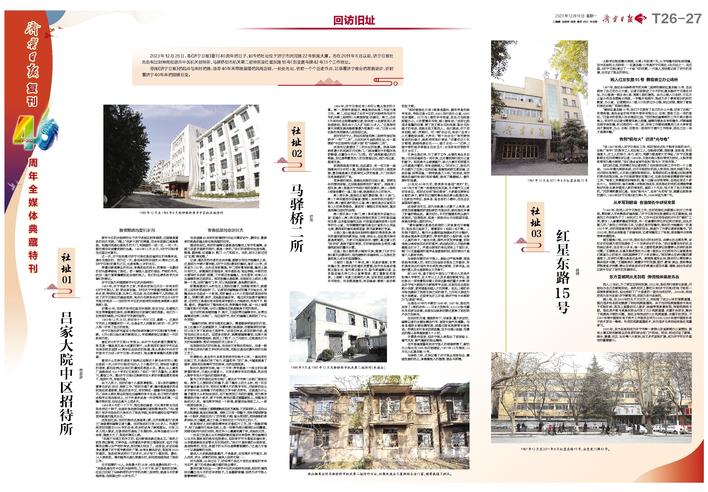

搬入红星东路15号 拥有独立办公场所

1987年,报社由马驿桥街市机关第二招待所搬到红星东路15号,自此拥有了自己的办公大楼。记者日前探访了今天的红星东路济宁日报社旧址,办公楼是一栋主体4层、局部5层的建筑。由办公楼入口走进,只见办公室分布在走廊南北两侧,一字整齐地排开,现成为多个教育培训机构的教室、办公室。记者随后从1楼入口处穿过办公楼,到达后院,看到了曾经的报社印刷厂和报社宿舍。

“搬到红星东路15号,我们不仅拥有了自己的办公大楼,还有了印刷厂和宿舍楼,是在全省的地市报中较早实现办公、印刷、宿舍三位一体的报社。”已退休的老报人张志亮回忆说,“当时报社编辑部的工作大部分都在晚上,有时外出记者也需要在晚上赶稿,编辑则要各自审核稿件,并随编随向排字房发稿,校对再进行一校二校,所有工作要到凌晨两三点大样审签后才算结束,办公、印刷、住宿在一起有利于提升工作效率,因此三位一体才显得关键。”

告别“铅与火” 迈进“光与电”

“我1987年进入济宁日报社工作,那时报纸还处于铅字印刷的年代,印刷厂有专门的拣字工人和印刷工人,在铅排时期,排版慢、改版难、劳动强度大,对工人的脑力、体力、耐力、观察力都是较大的考验。”济宁日报摄影部主任刘项清告诉记者,1989年,日报印刷从铅印转变为胶印,从铅字排版转变为激光照排,“我们是全省率先告别‘铅与火’的地市报。”

回忆到这里,刘项清还向记者讲起了当年报纸印刷工作中的一个小插曲。1989年激光照排系统、对开平板胶印机投入使用后,报社后续又购入对开胶印轮转机,从平板过渡到轮转胶印。轮转胶印机主要通过印刷滚筒的转动实现印刷,由于印刷滚筒采用插口式,印版在安装前需要进行弯版工序。“弯版工序需要用到弯版机,整个过程也非常简单,但咱没有这个家伙什儿。有段时间,每天凌晨3点制版完成后,我和报社的司机师傅就带着制好的版去泰安借用人家的弯版机,直到3个月后,咱才有了自己的弯版机。”刘项清笑着回忆道。告别“铅与火”,迎来“光和电”后,随着出版效率的提升,1990年《济宁日报》改为周4刊,1994年改为周7刊。

从手写到键盘 在油墨香中感受发展

“1995年,我进入济宁日报社工作,当时进报社后都要从校对工作做起,帮助新人尽快熟悉采编流程。”济宁日报民生报道部主任王雁南说,她参加工作后首先干了1年校对工作,工作中还采用传统校对中的“唱校”工序,要求1人拿着原稿逐字朗读,另一位拿着校样边听边核对修改,如此反复几次。“参加工作的前几年,记者还是手写稿件,报社的方格稿纸一页是150个字,纸的两侧留有较大面积的空白,就是为了方便记者修改稿件。”到2002年,报社全面配备了采编电脑,记者写稿用上了电脑,修改稿件也变得简单快捷起来。

据王雁南介绍,2007年,报社创办《民生》栏目,由群众社会部负责,该栏目的创建为老百姓提供了一个反映诉求的平台。“我还留着当年的社会热线记录本,足足有20多本,每一本上都密密麻麻记录着群众反映的各种问题。”王雁南说,红星东路老报社办公楼1楼东头北边那间办公室曾是他们部室办公的地方,在那里接待了不少来访群众。“那时群众反映问题的渠道较少,反映的问题也是各式各样。新闻报道发出后,确实可以帮助群众解决很多问题。”王雁南表示,随着济宁的发展,医疗、教育、就业、救助等各项制度逐步完善,群众反映各类诉求的渠道也更加丰富、通畅,她也在采访记录中见证了城市的发展变化。

东方圣城网从无到有 传统媒体焕发青春

进入21世纪,为了顺应互联网发展,2002年,报社进行信息化改造,开始创办自己的新闻网站。虽然网页上最初只有《济宁日报》的电子版和一些简单新闻资讯,但也受到了广大读者的一致关注和好评。2004年,网站定名为东方圣城(济宁新闻)网,后改为东方圣城网。

据介绍,在2003年的孔子文化节上,网站做了成立以来的首期直播,国内很多知名网站链接了网站视频直播流。由于当时视频直播技术尚处于初始阶段,再加上直播访问人数多,线路带宽承载有限,导致视频流卡顿。报社技术部与某高校联合开发了P2P视频直播、点播平台项目,解决了视频流卡顿的问题。报社主导完成的P2P视频直播、点播平台项目,于2007年被中国报协电子技术工作委员会评为2005/2006年度中国报协电子技术项目一等奖。先进的视频直播技术,吸引很多兄弟网站来报社观摩学习。

2005年,东方圣城网成为济宁市第一家被山东省新闻办公室授权、拥有从事互联网新闻业务资质的综合性门户网站。同年,网站开设了新闻、娱乐、健康、社区、论坛等八大版块,后又多次改版扩展,成为济宁市对外宣传的重要窗口。