1926年创刊于上海的《白露》半月刊,是民国时期出版的文学刊物之一,版本为毛边本,对于研究民国时期的文学期刊有一定的史料价值。该刊中刊载了大量的小说、译作等文艺作品,是研究民国时期上海小说创作和文学史重要的史料来源之一。

《白露》由上海进社文艺研究会编辑出版,泰东图书局发行,32开本,1928年5月起改为白露社编辑。半月刊共出版30余期,1929年1月改刊为《白露月刊》。该刊最初由汪宝瑄筹划出版,第2卷起改由蒯斯曛主编,后由毛含戈、巴人编辑。主要撰稿人除复旦大学的青年学生外,还有曹蕙妃、王任叔、蒋山青、张春波、马彦祥、蒯斯曛、毛含戈等人。

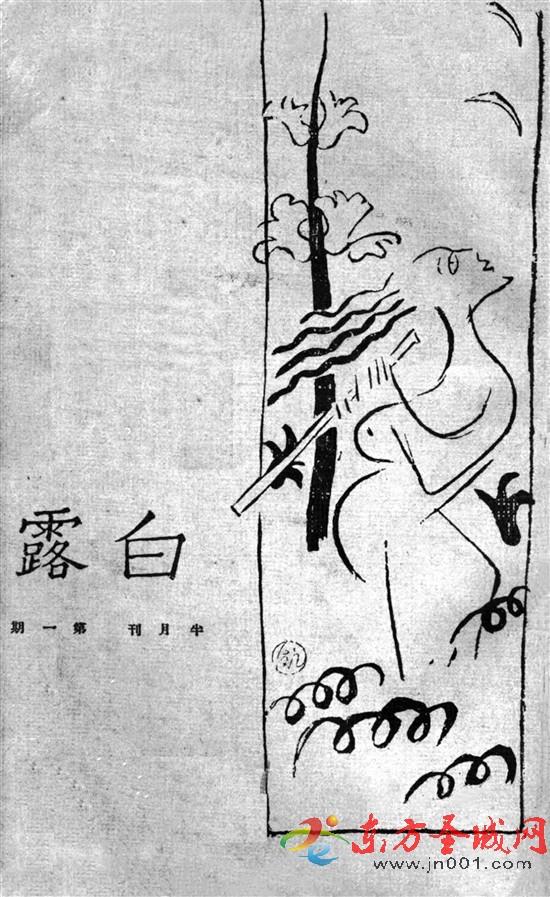

《白露》半月刊的封面,每一卷都有所不同,内容偏重文艺性,但未设置任何特色栏目。所刊内容大致可分为四大类,小说、独幕剧、诗词和翻译作品,整体较看重文学创作和译作。

诗歌作品占据一定篇幅,包括新诗、传统诗歌等多种形式。比如新诗《哀歌》《黄莺》等,侧重新诗创作,重视生活的记录和情感的表达。

小说方面,以中短篇为主,一般每期刊载三四篇,极少有需要连载的长稿。这些小说主要包括写实小说、通俗小说等等,其故事情节简单,人物关系清晰。

半月刊中的独幕剧剧本,剧情一般比较简单,生活气息浓郁;译作由编者翻译的作品不限于小说,还包括诗歌、散文、文学研究文章等多个方面,为社员提供了解国外作品的机会和渠道。

该刊出版后期,也刊载文学论文、散文、杂文、随笔、特写等,为白露社社员提供发表文章和言论的园地。文学论文类文章,一部分是以“通信”的形式刊载,典型篇目有《谈谈我们现代的文艺评论》,但数量相对较少。

改为月刊的《白露月刊》,发行人为赵南公,仍由上海泰东图书局总发行,泰东图书局印刷所印刷。版式改为16开本,卷期另起。1929年6月因被当局查禁而停刊,与半月刊共计出版43期。

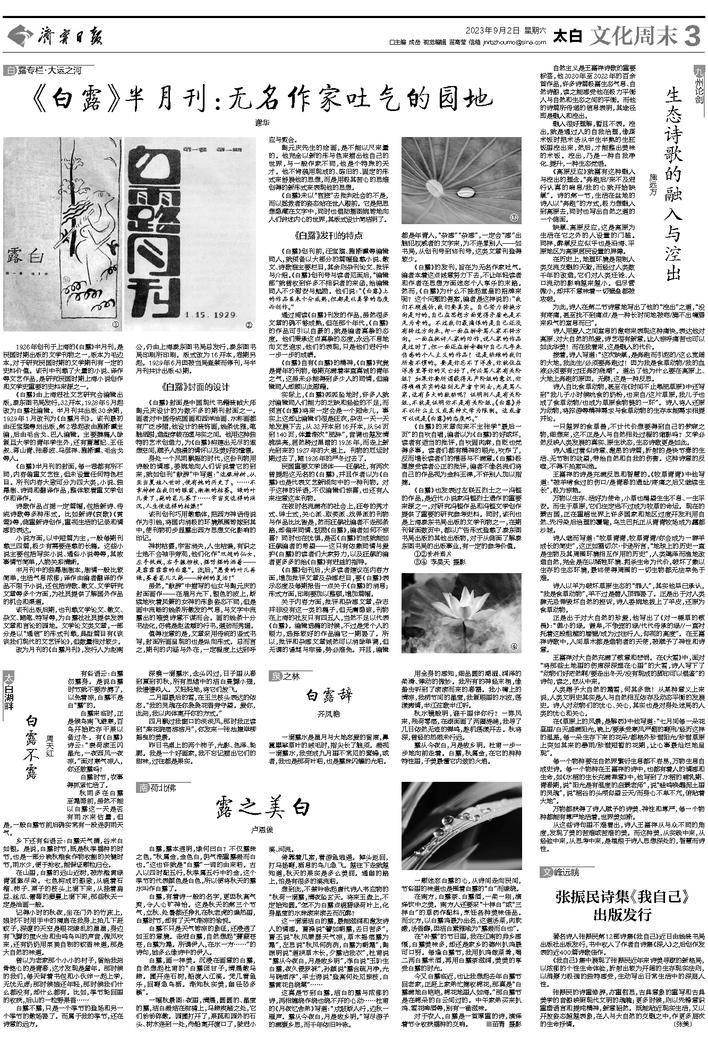

《白露》封面的设计

《白露》封面是中国现代书籍装帧大师陶元庆设计的为数不多的期刊封面之一。画者对中国传统国画和西洋油画、水彩画都有广泛涉猎,他设计的装饰画,线条优雅,笔触洒脱,造型穿梭在虚与实之间。他用这种独特的艺术创造力,为《白露》构建出无尽的遐想空间,赋予人浪漫的情怀以及美好的憧憬。

身处一个风雨飘摇的时代,这份刊物用诗般的情感,委婉地向人们诉说着它的到来,就如创刊“献辞”中写道:“这棵神树,从亚当夏娃入世时,便有她的历史了。……不幸神树在我们的眼前,渐渐的枯萎。绿的叶儿黄了,葩的苞儿萎了……宇宙变这样的消沉,人生便这样的枯燥!”

该刊创刊巧用散载体,把西方神话传说作为引线,将国内消极的环境氛围转嫁到其中,使刊物初步显露出西方思想文化影响的印记。

神树枯萎,宇宙消失,人生枯燥,有识之士绝不会袖手旁观,他们化作“双翅的仙女,左手执瓶,右手握柳枝,摆呀摆的洒着——是霏霏霏霏的白露”。此后,“愿黄的叶儿再绿,萎着苞儿又葩——神树的复活!”

虽然,“献辞”中描写的仙女与陶元庆的封面画作——在眉月光下,银色的波上,断续地吹着凤箫的女神的形象姿态不同,但是画中流畅的线条所散发的气息,与文字中流露出的唯美诗意不谋而合。画的线条十分书法化,仿佛是赵孟頫的行书,遒劲而秀媚。

值得注意的是,文章采用传统的竖式书写,封面所画呈现的也是纵向形式。总而言之,期刊的内涵与外在,一定程度上达到呼应与契合。

陶元庆先生的绘画,是不能以尺来量的。他完全以新的形与色来描出他自己的世界,与一般作家不同,他是个特殊的天才。他不肯袭用现成的、陈旧的、固定的形式来舒展他的思想,而是用极其苦心的思维创得的新形式来表现他的思想。

《白露》未以“官腔”去批判社会的不是,而以拯救者的姿态站在世人跟前。它是把思想隐藏在文字中,同时也借助插图婉转地向人们讲述内心的世界,其版式设计简洁明了。

《白露》发刊的特点

《白露》创刊前,汪宝瑄、蒯斯曛等编辑同人,就预备以大部分的篇幅登载小说、散文、诗歌惟主要栏目,其余则杂刊论文、批评与介绍。《白露》创刊号与读者见面后,“编辑部”就曾收到许多不相识者的来函,给编辑同人不少慰安与勉励。他们说:“《白露》上的作品虽未十分成熟,但都是以真挚的态度而创作。”

通过阅读《白露》刊发的作品,虽然很多文章的确不够成熟,但在那个年代,《白露》的作品可引以自豪的,就是编者真挚的态度。他们秉承这点真挚的态度,永远不息地向文艺追求,他们的表现,只是他们进行中一步一步的成绩。

《白露》自有《白露》的精神,《白露》究竟是青年的刊物,每期充满着率直真诚的青年之气,这虽未必能得到多少人的同情,但编辑同人却颇以此慰藉。

实际上,《白露》呱呱坠地时,许多人就对编辑同人们能力的乏缺和经验的不足,而预言《白露》将来一定会是一个短命儿。事实上这却让编辑们很是狂欢,杂志一天一天地发展下去,从32开本到16开本,从54页到140页,体量渐次“肥胖”,音调也越发清脆洪亮,居然跨过黑暗的1926年,而走上新光到来的1927年的大道上。刊物的厄运时期过去了,随1926年的严冬过去了。

民国重要文学团体——狂飙社,有两次曾提起这无名的《白露》,并且作者以为《白露》也是代表文艺新倾向中的一种刊物。对于这样的评语,不仅编辑们惊喜,也还有人来注意这本刊物。

在彼时名流满布的社会上,狂夸的秀才式、绅士式,关心派、取笑派、戏弄派的刊物与作品比比皆是,然而狂飙社编者不走那条路,却偏来同情、鼓励《白露》,编者如何不惊喜?同时也在忧惧,是否《白露》的成就能如狂飙编者的希望——这只有依赖同情与爱护《白露》的读者们大家努力,以及狂飙的编者更多多的给《白露》有进益的指导。

《白露》创刊后,大多读者建议在内容方面,增加批评文章及杂感栏目,要《白露》表示态度及每期报告一点关于《白露》的消息;形式方面,印刷要加以整顿,增加篇幅。

关于内容方面,批评和杂感文章,杂志并非没有这一类的稿子,但无庸隐谅,刊物在上海的社友只有四五人,当然不足以代表《白露》。编辑选稿的时候,不过是凭个人的眼力,选择较好的作品编它一期罢了。所以,批评和杂感文章诚然可以消除单调,但无谓的谩骂与牢骚,势必难免。并且,编辑都是年青人,“杂感”“杂感”,一定会“感”出触犯权威者的文字来,为不连累别人——如书局,从创刊号到终刊号,这类文章刊登得较少。

《白露》的发刊,旨在为无名作家吐气。编者本着这点诚意努力下去,不让年轻读者和作者在思想方面迷恋个人享乐的末路。然而,《白露》为什么不挂起堂皇的招牌来呢?这个问题的答案,编者是这样说的:“我们不顾虚伪,我们要真实。自己努力转换方向是对的,自己在思想方面觉得矛盾也是不足为奇的。不过我们最痛恨的是自己还没有转过方向来,却一面在拼命骂人家不转方向。一面在批评人家的旧作,说人家的作品是过时了,但一面还在拼命翻印自己几年来伤感的个人主义的作品!这是幼稚的我们所看不惯的。要是你忘不了洋房,你就住在洋房里等你的灭亡好了,何必骂人家有关阶级?如果你要所谓获得无产阶级的意识,你得确确实实的钻到无产者中间去,光是骂人家,这有多大的救助呢?证明别人是有关阶级,不就是证明你不是有关阶级。《白露》并不以什么主义或某种文学为限制。这或者可以说是《白露》的态度吧。”

《白露》的末章向来不主张学“最后一页”的自吹自唱,编者以为《白露》的好或坏,读者有适当的批评,自吹固肉麻,自贬也觉得多事。读者们都有精神的眼光,吹炸了,反而增长读者们的憎恶与不满意。《白露》极愿接受读者公正的批评,编者不像名流们将自己的作品视为金科玉律,不许别人加以指摘。

《白露》也发表过左联五烈士之一冯铿的作品,是近代小说家冯铿烈士遗作的重要来源之一,对研究冯铿作品和冯铿文学创作提供了重要的研究参考史料。同时,该刊也是上海泰东书局出版的文学刊物之一,在期刊背面数页中,都以广告形式登载了泰东图书局出版的其他出版物,对于从侧面了解泰东图书局的出版事业,有一定的参考价值。

①②资料图片

③④ 李昊天 摄影