在北京故宫博物院与河南博物院,分别珍藏着一件宝贵的青铜器——春秋“莲鹤方壶”,堪称两院的“镇馆之宝”。莲鹤方壶,1923年出土于河南省新郑春秋郑公大墓,是春秋中期的盛酒器,由学者郭沫若为其定名。

壶高124厘米,宽54厘米,重64.2千克。通体布满龙形装花纹,双层镂雕莲瓣盖上,立有一只展翅欲飞、引颈高吭的仙鹤。两侧铸有圆雕的龙形细长双耳,镂空的双龙耳较大,上出器口,下及器腹。壶体四面以蟠龙纹为主体纹饰,并在腹部四角各铸一飞龙,圈足下以两只伏虎承器。

莲鹤方壶造型庄重,设计巧妙,铸造精致,静中有动,突破了商周青铜器戒严静止的格调,反映了春秋时期金属冶铸工艺的新成就,堪称春秋时期青铜工艺技术的典范之作。

郭沫若先生评说:“盖顶一鸟耸立,张翅欲飞,壶侧双龙旁颐,夺器欲出,壶底两蛎抗拒,遥遥欲试。全部格局,在庞然大器的附着上,有离心前进动向,最足象征争求解放,迎接曙光的时代精神”。

1999年,钟鼎青铜器复仿制的“莲鹤方壶”,被国务院指定为外交礼品。2002年,国家文物局发布的《首批禁止出国(境)展览文物目录》,国宝“莲鹤方壶”名列其中,成为首批禁止出国(境)展览文物之一。

然而,令人意想不到的是,如此珍贵国之重器的出土和保护,竟与济宁人、北洋直系军阀靳云鹗有关。

靳云鹗(1881—1935),字荐卿,亦称荐青,号颐恕。山东济宁邹县(今济宁邹城市峄山镇苗庄村)人,民国时期直系军阀,北洋国务总理靳云鹏之弟。

靳云鹗幼年丧父,14岁时随寡母邱氏、兄长靳云鹏逃荒到济宁,做染布生意。1898年,17岁的靳云鹗投奔小站袁世凯的新建陆军当炮兵,两年后考入保定参谋学堂。毕业后,被任命为清军江北清江浦陆军第十三混成协参谋官。后历任苏州混成协参谋官、北洋第一军参谋。

民国成立后,靳云鹗历任北洋第二路备补军混成团团长、陆军第八混成旅第二团团长。护国战争后,靳云鹗投靠皖系。1919年,升任第八混成旅旅长。1920年7月,直皖战争中皖系败北,靳云鹗转投直系,成为吴佩孚的手下。

1923年,第一次直奉战争爆发,靳云鹗协助冯玉祥击败河南军阀赵倜,升任第十四师师长,并按吴佩孚指令,在郑州对蓬勃兴起的工人运动进行镇压。不久,获授将军府“骁威将军”。

1924年9月,靳云鹗参加第二次直奉战争,直系败北后,退居豫鄂边境。次年冬,吴佩孚在汉口组织十四省讨贼联军,靳云鹗任联军副司令兼第一军军长。1926年春,兼任孙传芳所率五省联军第一军军长。靳云鹗接收了在山东省的原直军三个师,击破了驻开封的岳维峻所率国民军第二军。此后,被任命为河南省长。

靳云鹗主张联冯讨奉,吴佩孚坚持联奉讨冯,二人矛盾日深。不久,吴佩孚免去靳云鹗讨贼联军副司令、第一军总司令、河南省长、第十四师师长诸职,调任陕西军务督理。

1927年,吴佩孚在同中国国民党领导的北伐军作战中败北,靳云鹗被直系残部推举为河南保卫军总司令,一度自立,不久便在同奉系作战中败北,乃投降武汉国民政府。此后,靳云鹗被任命为国民革命军第二集团军第二方面军总指挥。后来,因为企图再度拥立吴佩孚,而被第二集团军总司令冯玉祥包围并解除武装。靳云鹗依靠蒋介石逃离,此后被南京国民政府任命为军事参议院上将参议兼河南宣抚使。

1930年中原大战时,靳云鹗被蒋介石委任为“两河宣抚使”,以瓦解冯军。后靳云鹗提出任河南省主席而未如愿,遂谢职回济南经营出租大观园事宜。1935年10月23日,靳云鹗在北平去世,享年55岁。

靳云鹗曾以在河南鸡公山建造著名的“志气楼”而名噪一时。

上世纪二十年代,靳云鹗到中国四大避暑胜地之一——鸡公山避暑养病,目睹鳞次栉比的洋楼别墅,眼见外国人趾高气扬,很是不服。他重金聘请京城一位曾经留洋的建筑师主持设计,在这里建造了最漂亮的别墅颐庐。

该别墅楼体平面是中国传统的“方正端庄”形,下面3层则有西式的券廊环绕,屋顶有两个造型别致的钟状塔亭,金碧辉煌,光彩炫目。站在楼顶,鸡公山风光尽收眼底。

在众多别墅中,颐庐鹤立鸡群,力压各国建筑。1923年出版的《竹枝词》中,对颐庐有这样的描述:“楼阁连云看不尽,堂皇毕竟让颐庐”。颐庐”竣工时,各地军阀均发来贺电,武汉军界还专门组织了参观团前来祝贺,许多外国使节也应邀前来参观。据说此举在当年大长了中国人的志气,后来又被称作“志气楼”。

1923年8月,世代居住在新郑县南街李家楼的士绅李锐,雇工在自家菜园挖井。25日,挖到三丈多深时,挖出青铜器4件。他将一件大鼎和两件中型鼎卖给许昌文物商人张庆麟,获资800大洋;然后让工人继续开挖,又挖出大铜器几十件。

9月1日,驻防郑州的陆军十四师师长靳云鹗巡防经过新郑,听说了李锐挖宝的消息,认为“古物出土关系国粹,保管之责应归国家”,马上出面阻止,并派官兵监护现场。

靳云鹗派副官陈国昌从李锐处收缴鼎、鬲等古器物25件、铜片53件,送郑州师部保存。同时电告驻洛阳的直鲁豫巡阅使吴佩孚与河南督理张福来,听候裁处。随后,靳云鹗又命副官陈国昌、参谋王灿章、稽查赵辅卿会同新郑县知事姚延锦等,在李家楼划定范围继续搜寻,发掘自8月25日至10月5日,历时40天,发掘面积110平方米。靳云鹗又将张庆麟所购的3件鼎赎回,总计得各种器物133件、碎铜片等723件,先后送往郑州师部保存。

古器物发掘期间,靳云鹗命陈国昌会同姚延锦,带领数十名荷枪实弹的武装士兵进驻工地,在他们的昼夜警戒和保护下,对古墓进行发掘。靳云鹗也常到发掘现场督察,对新郑古器物的发掘和保护作出了重要的贡献。

后经专家们考证,该墓为春秋时期郑国国君墓,被称为“郑公大墓”,又称“李家楼大墓”。郑公大墓出土的数百件文物,史称“新郑彝器”。根据器物上的“王子婴次”铭文,王国维认为其主人是春秋中期楚庄王之弟令尹子重,郭沫若认为是春秋时期郑公子婴次。由于墓葬非科学发掘,郑公大墓的墓主身份依然扑朔迷离。

在此之前,国内各地也经常有古物发现,但是大多流散到国外,造成无法弥补的损失。因此,靳云鹗的做法无疑是一种爱国行为。“新郑彝器”出土后,在全国引起广泛关注,上至北洋政府,下及河南、湖北、湖南、天津、陕西、北京、绥远等地的军政要人,纷纷致电、致函靳云鹗,以示祝贺与关注,并对于他积极保护古文化,将所获古器物全部归公的义举,给予高度的评价和颂扬。

对于如何处理这批珍贵文物,靳云鹗的态度十分明确,“钟鼎重器,尊彝宝物,应该归于公家”。他派人把挖出的古物统统装车,武装押运到省城开封,最后藏于开封文庙内学生图书馆,由河南古物保存所所长何日章专门负责。其中包括著名的“莲鹤方壶”“王子婴次之□炉”、大型甬钟、车马器和一批珍贵的玉器、陶器等。开封“阖城悬旗结彩,表示欢迎,男女塞途,颂扬盛德”。河南省督理张福来、省长张凤台,带领各级官僚迎至开封火车站,并举行了隆重的欢迎庆典。

为纪念新郑彝器出土,河南省教育厅在李家楼专门立碑纪念,由靳云鹗亲自撰文,正军法官古吴蒋鸿元书丹。碑文全文如下:

河南新郑古器出土纪念之碑

华夏为文物古邦,开化最早。凡夫礼器之制作,在秦汉以前已灿然其美备。而乃宗社丘墟,故宫禾黍,运会递嬗,时世变迁,至三代法物,不免有铜驼卧棘、铁戟沉沙之叹。征诸典册,虽历朝以来时有出土,然一鼎一爵,视为祯祥,赞颂咏歌,每极一时之盛。矧今河南新郑古器出土之多乃至百数十事,蔚为空前绝后之大观,诚国家之庥瑞有足纪者。盖中华民国十有二年八月二十五日,新郑邑绅李君锐,于县治城南门内(即其宅之东南隅)凿井掘地,发现周时钟鼎。云鹗适查防至此,闻其事,以古物出土关系国粹保存之责,应归公家。驰报洛阳巡使蓬莱吴公,奉命遣员会同县绅继续监掘,运汴保管。李绅深明大义,慨然允诺,备锸从事者阅四十日,而宝藏尽焉。以监护周至,片铜寸瓦,幸未散佚。当运至汴垣,时仕女来观者,空巷塞途。国徽灿烂,与古器斑斓相辉映,识者咸啧啧称羡,谓为郑国宴享祭祀之器。云鹗博考古籍,比拟形制,编有图志三卷,将来纂入县乘,足资考证。特再刻石纪事,立碑其处,俾后之览者,知神物数千年蕴藏地之所在。春秋佳日,觞咏其间,未始非为新郑县邑増一名胜、多一韵事,岂第纪念云尔哉。

中华民国十有二年双十令节

任城靳云鹗谨撰,古吴蒋鸿元谨书

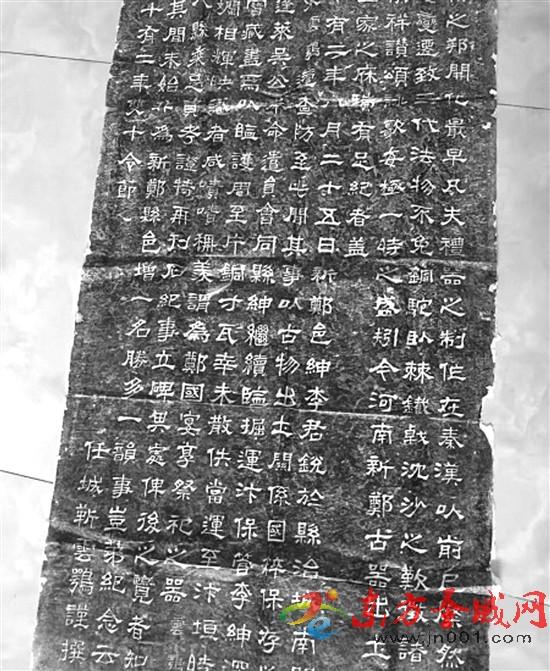

1923年12月,靳云鹗又组织文物、金石等相关专家对“新郑彝器”整理、修复、命名、拍照,编著出版了珂罗版《新郑出土古器图志》,书共分一函三编,初编、续编收出土古物器物照片及详细介绍,附编收电文、书札等百余通。书内还收有当时参与考察人员的留影,是研究春秋时期郑国历史、文化、器物的重要参考资料。

该书由正军法官吴县蒋鸿元、书记官长大兴卜竞天、书记官江都石芝龄共同编辑,由金石学者济宁李汝谦、诸城杨金庚和靳云鹗作序,盛赞靳云鹗保护“新郑彝器”的义举为“桑梓之幸,海岱之光”“幸值任城靳将军,保存古物赖此君”“从此归诸公有,永保无疆。增学人稽古之资,彰先世文明之绩”。

但由于该书成书时间短,定名不准,器物未经修整,所制图版不太清晰。河南省博物馆馆长关百益又进行充分研究,补充一些器物,1925年出版《郑冢古器图考》12卷,1929年出版《新郑古器图录》2卷,录有新郑两次发掘所得器物精品93件,以类属编纂,分成乐器、礼器和兵器三大类,每类再分成若干属,并对其进行了考证和正名,较之靳氏的《新郑出土古器图志》更为完备。

1927年,由河南省国民政府主席冯玉祥批准,成立了河南省博物馆筹委会,这批历经周折辗转的青铜器文物,成了河南省博物馆的首批“镇馆之宝”,开启了河南文物事业之路。有人这样说,“先有郑公大墓,后有河南博物馆”。

上世纪四十年代末,国民党政府计划把河南省博物馆的文物全部运往台湾。由于战事迅速发展,打破了这个计划,部分文物被装上了飞机运往台湾,包括莲鹤方壶在内的另一批文物,来不及运走,被留在了重庆。

1950年,河南省代表会同国家文化部代表,共同来到了重庆,接收国民党政府在撤退前来不及运走的河南省博物馆文物。文化部挑选新郑、辉县出土的青铜器51件,调住首都北京,分别被北京故宫博物院、中国历史博物馆收藏。莲鹤方壶中的一只,被调往北京,保存在北京故宫博物院,另外一只被运回河南,现存河南博物院。

至此,1923年新郑郑公大墓出土的青铜器,分别被北京故宫博物院、中国历史博物馆、河南博物院、台北博物馆4家博物院馆收藏。

对于北洋军阀靳云鹗在乱世中发掘、保护“新郑彝器”的举动,文物界有论者给予高度评价:“与民国时期其他地点出土的青铜器相比,李家楼铜器群是最为幸运的。虽然它们现在分藏于海峡两岸,然大体未出国门,这与当时阻止盗掘、及时追缴、抢救清理和集中保管的措施是分不开的”。

2006年4月28日,河南博物院举办的“国之重宝——莲鹤方壶特别展”拉开序幕,北京故宫博物院与河南博物院将各自珍藏的一件莲鹤方壶同时展现给观众。“莲鹤方壶”这对孪生姐妹,在历经半个多世纪的分别后重新聚首,也以它们迷人的风姿,呼唤着远在海峡对岸的“新郑彝器”能够早日回到祖国的怀抱,重新欢聚一堂。

①莲鹤方壶(左为河南博物院藏,右为北京故宫博物院藏)②《河南新郑古器出土纪念之碑》拓片(局部)③《新郑出土古器图志》书影

④李家楼大墓1923年发掘现场⑤颐庐