我有一个幸福的家,这个家又有些与众不同:我的父亲和我的二叔是双胞胎,我的两个姐姐也是双胞胎,我的两个儿子又是双胞胎,我家成为三代都有双胞胎的幸福家庭。

1951年,济宁市微山县欢城镇西田陈村的一个土坯房里,传出两声婴儿的啼哭,老丁家得了一对双胞胎男孩儿——我的父亲和叔叔。初为人父的爷爷欣喜的为两人取名为:大镯、二镯,寓意珍贵的意思。

在新中国百废待兴的年代,喜添两个男丁着实让人欢欣,也激励着为家国而奋斗的豪情。

我的爷爷8岁就失去了母亲,和小自己5岁的妹妹相依为命。14岁的他,凭着几年私塾的底子,考上了枣庄峄县师范;17岁毕业被分配到济宁市霍家街小学教学,也算成了吃上“公家饭”的知识分子,享受到了“非农业”户口的待遇。

从此,爷爷一面在济宁教书,一面奔波在济宁至微山的路上。一家4个男孩1个女孩,外加1亩8分地,所有的重担,都压在了羸弱的奶奶身上;而爷爷往返家和学校,从晨曦到傍晚100多公里的路程,那辆永久牌大轮自行车一骑就是15年。

1978年春天,爷爷工作变动,带领着一大家子人搬到了微山湖畔。我的父亲和叔叔也跟随时代的大潮,走进了机械化的工厂,相继在微山县城安家立业。那辆已满是锈渍的永久牌自行车,载着爷爷每天奔忙于家和单位之间,一晃又是十几年。

也是在1978年,微山县夏镇化肥厂的职工宿舍里,聚集了老丁家的亲朋好友,他们看着哇哇啼哭的双胞胎女孩儿艳羡不已,纷纷恭喜已经笑得合不拢嘴的爷爷。这双女孩儿,是老丁家的第二代双胞胎——我的姐姐们。

两位姐姐赶上了改革开放的好时候,不再像父辈小时候那样,只能在院子里玩泥巴打滚儿,2岁就送了企业办的托儿所,也解放了父母的双手,让他们能有更多机会挣钱养家。接送姐姐们上学放学的任务交给了爷爷,那辆自行车一前一后坐着两个一模一样的孩子。在那个自行车和双胞胎还不多的年代,这样的画面总让人侧目。

2011年,我站在徐州市第一人民医院的产房外焦急等待,大门打开,两个护士分别抱着一个孩子向我走来,老丁家的第三代双胞胎——我的儿子们,两个早产一个月,体重加起来却足有6.5千克的小家伙!我接过两个孩子的那一刻,怀中的温度和柔软,让我不禁湿了眼眶。那一年,距离父亲的出生刚好60年一甲子。

我的儿子们真是赶上了中国最好的时代,过上了他们曾祖父、祖父、父母三代人不敢想的生活。

2016年,我和爱人有了从微山县到济宁市工作的机会,家里最支持这又一次“进城”的就是我的爷爷。如今,老丁家的第三代双胞胎,正坐在济宁市区最漂亮的小学教室里读书学习,乘坐着上下学时段免费的公交车,品尝着新时代的幸福生活。他们可能体会不到,他们的曾祖父如何在一贫如洗的年代,携家带口从农村走出来;他们的爷爷怎样在那个百废待兴的时代,喜上眉梢与家人从平房搬进了楼房;他们的父亲为何在生活安稳的今天,还要意气风发地举家搬迁,从县城走向更大的城市。

爷爷的永久牌自行车,早已锈迹斑斑躺在了墙角,和过往的岁月一起阅历了曾经的芳华;三代人接力式的薪火相传,见证了新中国半个多世纪的变迁,也描绘了一幅属于老丁家的“人世间”生动的图画。

①1982年,老丁家第一代双胞胎即本文作者的父亲、叔父和爷爷、姐姐在北京天安门合影

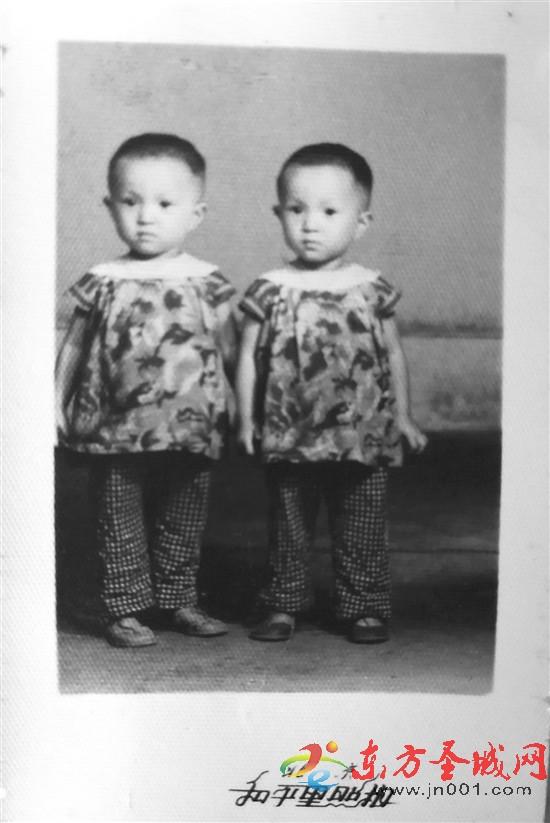

②1980年,老丁家第二代双胞胎在微山县化肥厂托儿所就读,这是在照相馆的留影

③2016年,老丁家的三代双胞胎欢聚一堂的合影