“我们剧团的演员,年龄最小的也有37岁了。”山东梆子非物质文化遗产传承人、汶上梆子剧团演员刘太华对《文化周末》记者说道,面对传统戏曲的困境,大家都没有气馁,都在积极传承保护,特别是聚焦山东梆子发源地的引领作用,践行优秀传统文化“两创”方面,汶上县一直在行动。

传统戏曲面临诸多机遇和挑战,如何创新突破?汶上县山东梆子保护传承中心主任张庆芳向《文化周末》记者表示,近年来主要创作与当前形势紧密结合的新剧本,同时发现和培养新人,以保持梆子戏的生命力。

2020年,创作敬老爱老题材梆子戏《关爱》;2021年,创作了廉政梆子戏《撞了南墙》;抗击疫情等新题材剧本,让山东梆子和现实生活有了更多层面的接触,引起了百姓共鸣。在汶上县第三实验小学成立山东梆子培训基地,聘请汶上梆子剧团老团长担任培训老师,主要培训10岁以上的青少年,每年招收学员二十余人,部分学生考入大学的戏曲专业,走上了专业之路。

已有三百多年历史的山东梆子,作为传统地方戏曲名牌剧种,广泛流行于鲁西南及鲁中地区。以菏泽为中心习称“曹州梆子”,以济宁、汶上为中心称为“汶上梆子”或“下路调”,总称“高调”,以区别于流行在鲁西南、冀南的“平调”。1952年,定名统称为“山东梆子”。

山东梆子起源于西北的秦腔,明末传入山东,通过繁衍、传承、创新,成为与吕剧、柳子戏齐名的山东三大地方剧种之一。汶上县作为山东梆子的发源地之一,其特有的“汶上梆子”与“曹州梆子”合成为“山东梆子”。数百年间,经过历代优秀梆子艺人的传承发展,山东梆子在声腔、剧目、表演等方面形成了独特的艺术风格,对周边的剧种四平调、二夹弦、柳子戏的发展均产生较大影响。

山东梆子唱腔慷慨激昂、高亢雄健,动作粗犷、架式夸张,舞台上洋溢着雄浑、豪放的阳刚之美,富有浓郁的地方特色,恰如其分的体现了汶上人民忠诚朴实、热情粗犷的性格特点。

山东梆子的角色行当齐全,分为“生旦净丑”,具有独特的表演艺术。唢呐和弦乐曲牌丰富,使用也相当严格,如百官上朝时要用“朝天子”,元帅发兵时要用“五马”,外敌入侵时要用“二犯”,安营扎寨时要用“落马令”等。山东梆子舞台反映出来的人物,绝大部分是忠君爱国、坚守正义的形象。

发挥山东梆子发源地的积极作用,做好非遗文化“两创”,汶上县一直在行动。2006年,汶上县组织流散多年的山东梆子演员,成立了山东梆子研究会,重新恢复了汶上梆子这一剧种,先后排演《两狼山》《老羊山》《铡赵王》等传统剧目,加强传统民间艺术的抢救性保护,并组织创作、排练新剧新作。2007年10月,汶上剧团演员刘太华携唯一代表山东梆子的剧目,参加全国戏曲红梅大赛总决赛,一举获得“红梅金花”奖。

刘太华向记者介绍说,剧团近年来创作了一批新戏,涵盖了不同题材,受到观众欢迎,但演员也出现了断层现象,大家仍在寻找传承保护山东梆子的途径。

在传承、发展和振兴过程中,汶上县在全省率先成立的山东梆子保护传承中心,鼓舞了演员的热情和信心,为掀起传播热潮奠定了坚实基础,在山东梆子发展史上留下了浓重的一笔。以山东梆子为重点成立的汶上县非物质文化遗产保护中心,设立非遗保护专项经费,精心打造非遗展厅、曲艺厅、民俗展厅,由专人负责组织协调相关工作。常年开展“千场大戏进乡村”“非遗进景区、进社区、进校园”活动,开展非遗项目云展示等项目,力推山东梆子文化艺术活动的深入持续开展和广泛传播。依托坚实的戏曲发展基础,2014年与山东省戏剧家协会签订协议,将汶上确定为山东戏曲红梅大赛永久举办地,对戏曲事业的发展起到了重要作用。

汶上县山东梆子保护传承中心发挥主力军作用,多面发力,提升送戏质量和服务水平。疫情期间复排了传统剧目《对花枪》《牧羊卷》,扩大了观众看戏挑选的范围。各项演出严把质量和内容关口,重视培养新人和有专业潜力的演职人员。基层宣传文化领域舆论引导宣传队、文化惠民演出专业院团,都发挥了主力军的作用。首届“海棠杯”山东梆子青少年大赛,吸引了外地实力选手来汶上参赛,也让本地戏曲爱好者大饱眼福。

目前,山东梆子以汶上县为核心,逐渐扩展和辐射到梁山、东平、宁阳、嘉祥和其他县市区。演出团队以山东梆子保护传承中心为龙头,有庄户剧团17支,演员百余人,年演出千余场次,深受广大观众的持续喜爱和赞赏。

在汶上县文化和旅游节、千场演出惠民生、戏曲进校园等文化惠民活动及数百场非遗主题活动中,广大观众争相观看并参与互动,体验非遗文化艺术的独特魅力,促进了山东梆子的传承和创新。山东梆子遍地开花,重现了山东梆子“村村锣鼓响,庄庄梆子腔”的景象。

许相云、陈德年、刘太华等人先后参加国家及省市级比赛,取得优异成绩,引起戏曲界的高度关注。山东梆子先后被列入省级、国家级非物质文化遗产保护名录。山东梆子保护传承中心结合时代主题,先后创作大型山东梆子现代戏《黄土黄》《尚贤村的烦心事》等优秀剧目。2019年,央视科教频道在《中国影像方志——山东汶上篇》设立曲艺记,专门介绍了山东梆子。

汶上县承办的戏剧红梅大赛活动,充分体现了创新元素。该活动由省委宣传部、省文联主办,省戏剧家协会、市委宣传部和汶上县委、县政府承办。在疫情防控常态化形势下,大赛探索线上线下联动新模式,让更广大的观众共享了这一省内最高水平的戏剧赛事。参赛选手在剧场内比赛,观众在剧院外搭建的露天剧场同步观看;媒体全程在线网络直播,观众打开手机即可观看。红梅戏剧大赛,已逐渐成为汶上文化响亮的招牌。

汶上县调动民间艺术力量,积极开展庄户剧团送戏进乡村活动,发挥基层戏曲人才丰富、庄户剧团众多的优势,采取以奖代补的激励政策,鼓励各乡镇庄户剧团送戏下乡。各剧团不断加大投入,提升演员水平和演出效果,让广大观众在家门口就能欣赏到戏曲精品演出,感受到地方戏曲的新魅力。传承与创新,大力整合艺术资源,广泛吸收新鲜血液,科学优化艺术元素,推进了山东梆子艺术创新发展。

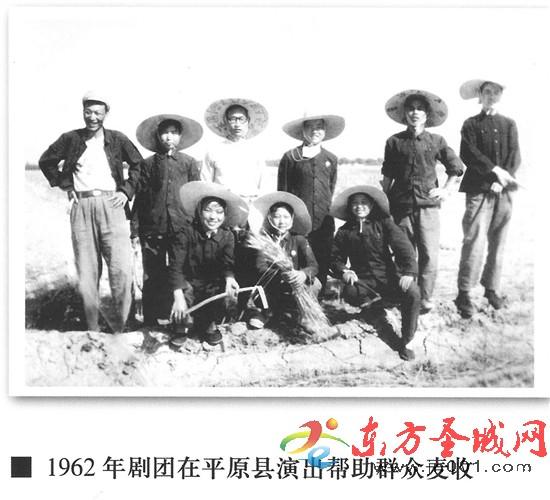

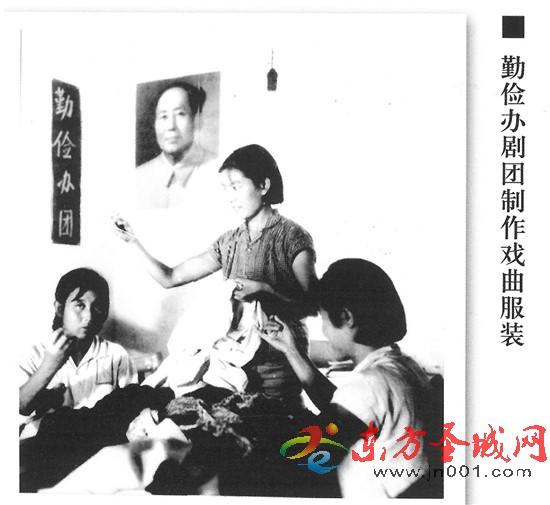

①“海棠杯”赛事演出②第七届戏剧“红梅奖”大赛③小戏《亲家会》④文化惠民演出⑤⑥⑦剧团旧照