山东民俗和民间文学研究的开拓者谷凤田,今济宁市任城区人,五四新文化运动中活跃的诗人、剧作家。不过,如果要给今天的济宁人介绍他,可能需要加上一句话,才能引起人们的注意:他曾是乔羽最为尊重的老师之一。

1902年,壬寅年正月十三,谷凤田出生在济宁(今济宁市任城区)城内。谷家是城内世代名族,但他的祖父做惯了公子哥,不善于打理家计,家道开始中落。他的父亲写得一手好字,曾在军营里当秘书,但民国伊始就赋闲在家,两个兄弟也无担当,家业更趋零落。

谷凤田出生在寅年寅月寅日寅时,按传统的八字说,应该是“贵人天相”,可是正月十三日被视为当月的忌日,亲戚朋友对日渐败落的谷家心生鄙薄,借这个忌日的由头,都说这孩子不吉利,“此儿长大,必非祥物!不为饿殍,必为乱贼”,由此疏远谷家。

谷家对这个长子长孙非常宠爱。只是家境零夷,生活困苦,亲友们又唯恐避之不及,谷凤田的童年颇为困厄。虽然天资聪明,五六岁时跟着父亲熟读四书,家里却没钱送他上学。直到12岁,他的姑母不忍心看着侄子就此荒废,希望他能上进,回击亲友们的诅咒之言,送他上了高等小学,并承担起上学的花费。

读完高等小学,谷凤田顺利考上省立七中。他品学兼优,深得校长孔令燦的喜爱。他对文学的喜好也初现峥嵘,1921年与同学一起创办了《乐群旬刊》。

1923年,在省立七中毕业时,谷凤田已经21岁。按照父母的想法,他已经可以在高等小学谋个教职,每月有二十几块的收入,再娶上妻室,也算小有安康。但他的姑母坚持上进,到此止步枉费了全家人这么多年吃的苦,不如咬咬牙,再进一步。在姑母的支持下,谷凤田求得孔校长帮助,考入山东省立第一师范英文专修科。

这段悲苦经历,后来被他写在了《给母亲的片断》和《姑母的泪痕》中。

在省立一师的三年中,谷凤田的思想、眼界、学识和文学素养都得到极大的提高,飞速成长为五四新文化运动暂露头角的诗人、作家,以及学生运动的积极响应和倡导者。

当时的省立一师,是山东革命运动的中心。王乐山和王尽美建立的山东平民学会,在省立一师内有广泛的影响。以此为依托,组织青年学生和教师,开办平民学校、平民夜校、平民读书处,创办各类刊物,普及文化知识,宣传三民主义和马克思主义。

进入省立一师不久,谷凤田就加入平民学会,以极大的热情投身到平民教育运动。1924年1月,列宁逝世后,他立即在《学生杂志》第5期,发表了《哀列宁歌》,叹息“彼高山何巍巍兮,为了你的崩堕而震惊;彼大江何荡荡兮,为了你的陨落而呜咽奔鸣!”。

这年暑假前夕,谷凤田在《学生杂志》发表《山东学生之暑期作业》,高呼青年学生在暑假期间要走入民间,走到工人和农民中间去,进行“农工调查”,开展“农工讲演”。推动平民教育,启发工农觉醒,帮助工农组建工会农会,维护自身权利。

1925年11月,谷凤田又发表了《一年来山东学生界之鸟瞰》,详细介绍了山东学生界开展平民运动、文化宣传、组织自治团体的情况,并欢呼“山东的学生醒来了!这便是山东学生将来之新生!新世纪的明光!”。在这篇文章里他还提到,济宁中西中学姜敬舆、郭少卿等人组织了一个合作社,创办了《合作旬刊》。

谷凤田的文学创作,也进入一个爆发期。无论艺术还是在思想上,都有了长足的进步。1923年8月30日,他写信给茅盾,请教、讨论文学创作中的有关问题,展现了自己的思考。不久之后,他就在《学生杂志》发表了诗歌《挣扎》,呼喊“我是一个热情的少年,而且能努力作战!”“恶魔你来捆我只我一个,后面的急先锋仍旧亿万多”。

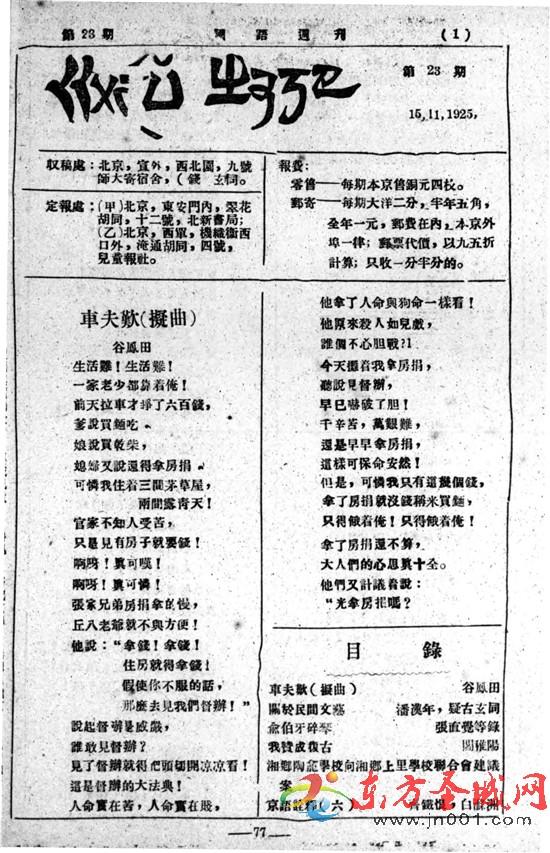

谷凤田在《国语周刊》《民国日报》觉悟副刊等报刊发表了《血波中的呻吟》《车夫叹》《被摒弃者》等诗歌和小说,控诉军阀混战给百姓带来的苦难,抨击旧制度对热血进步青年的敌视和压制,也在胡也频主编的《民众文艺周刊》发表《民众的友和敌》《站在民众面前》《忘了民众吗》等文章,为文艺走入民众、贴近民众鼓与呼。他还在文学评论《评蒋光赤的<新梦>》中,为革命文学疾呼:“现在我们已有革命的文学家,我们更产生了革命的诗歌,革命的朋友们,我们努力”。

1926年1月,正值意气风发之际,谷凤田遭遇了一场突然的猛烈打击。他在省立一师《一师周刊》上发表诗歌《伤痕》,模仿了旧约中雅歌的写法。诗歌中有描写女性的一段,因描写大胆而热烈,惹起卫道官绅们的流言蜚语。敌视一师校长王祝晨的教育厅官僚借机攻讦,并查封了已出版九十余期的《一师周刊》。3月,王祝晨被迫离职,其中也受到了《伤痕》事件的影响。

从文学创作来看,谷凤田敏感多思,情致细腻,性格内向,又偏于柔弱和怯懦。所以,当《伤痕》事件的后果远远超出了他的预料和想象时,可能给了他内心极大的冲击。

也是在这一年,谷凤田从一师毕业。离开了一师火热的环境,作别了心气相投的朋友,承受着《伤痕》事件带来的慌乱和冰冷,内心的勇气和冲动渐渐散去,开始寻找另外的去处。此后,再也没见他发表与新文化运动、学生运动相关的文字,关于民间文学、民俗学的文章和以男女情感为主题的剧本、小说,倒是一篇篇地发出来。

“五四”前后,民俗学在北京大学发端,并成为新文化运动的一部分。大约从进入省立一师的1923年起,谷凤田就对收集、整理、研究民歌和民间故事产生了浓厚的兴趣,这和他参加平民教育运动有关。因为要教育平民,首先要认识平民、了解平民、接近平民,与平民有良好的沟通。

民间文学,歌谣、传说、故事,以及民间的风俗习惯,既蕴藏着平民百姓的价值观、愿望、理想、藉求,也是他们日常认识、理解社会的方式和语言,“可以帮助着我们考察各时代的民风、民性、民习”。理解熟悉了民间文学,也就掌握了接近和沟通底层民众的钥匙。

1925年8月,谷凤田给顾颉刚寄送了一份在家乡流传的孟姜女故事的资料,并在信中谈了自己对整理民间文学的思考与见解,提及这年暑假整理了山东歌谣,正准备出版。10月,他给主持《国语周刊》的钱玄同去信,介绍自己整理山东歌谣的情况,“计山东歌谣共有四百余首,这四百余首是从两千多首里面选出来的”,且即将由省立一师帮着出版。

谷凤田信中所说的歌谣集,目前尚未发现其它线索。考虑到当时的两个多月之后,即发生了《伤痕》事件,或许受此影响,这本歌谣集未能付梓吧?不过,《国语月刊》倒发表了其中的两篇小调《赵美珑赶考》《美女思夫》。谷凤田这时发表的《血波中的呻吟》《车夫叹》等诗歌,也采用了民间歌谣的形式,文中吸纳了丰富的济宁民间口语。

也是在1925年,谷凤田的心思和精力,还倾注在山东学生的平民教育运动的火热浪潮中。除在《民众文艺周刊》发表了几篇整理的民间故事和民谣,如《李调元的故事》《十二月歌》,在民俗学方面并无力作见诸报刊。但他与顾颉刚、钱玄同等人的信件往来,让当时的民俗学界注意到了这位学识扎实、收罗广泛、态度勤恳、富有激情的青年学者。

谷凤田对社会革命的激情被《伤痕》事件击碎之后,他的学术兴趣自然就集中到了与社会现实相对隔离的民俗和民间文学研究,以及文学创作中来。

1926年7月,从一师毕业之后不久,在济南某小报谋生的谷凤田,就在《北京大学研究所国学门月刊》发表《吴歌与山东歌谣之转变》,这是我国地域诗歌比较研究的开山之作。之后,又在这本月刊发表《山东的歌谣》,在《北京大学研究所国学门周刊》发表《山东的近世歌谣》和《崔莺莺的故事》。

这年6月,上海群众图书公司出版了谷凤田的五幕剧剧本《兰溪女士》。这年冬天,他还创作了三部戏剧《情书》《闺秀》《肺病第一期》。但直到1928年11月,这三部剧本才正式由上海泰东图书局结集出版。他还翻译了比利时剧作家梅德林克的《爱的遗留》和《拜梨雅士与梅李三德》,1927年由北京海音书局出版。

1927年6月,谷凤田在青州守善中学任教期间,接到《北京大学研究所国学门月刊》编辑的邀稿,请他写一篇有关山东城隍的文章。此前顾颉刚曾托他写相关稿件,因事未成,这时就借被邀之机,完成了一篇将近两万字的《济宁城隍出巡考》。这是迄今最早的关于山东城隍出巡习俗的详细资料。

这年秋天,谷凤田辞去教职,往北方游历,先到北平,出居庸关,到了塞北绥远。冬天的时候,他被聘为奉军治下的《绥远日报》主编,还兼任了两个学校的教学任务。不到半年,晋军攻入绥远。国民党绥远省党部的人把持了《绥远日报》,同时给了谷凤田一个去处:到党部下辖的党务训练所任教员。

当时的国民党绥远省党部内部相互倾轧、明争暗斗,书呆子气的谷凤田稀里糊涂,不知得罪了谁,还没捱过1928年的冬天,就失去了饭碗。他刚刚适应的安稳生活,再次被无情的政治打得粉碎。

谷凤田连学校的课也懒得去上了,不顾学生的挽留,辞去教职,漫无目的地一路向西游荡,直到流落在一个小镇子的小旅馆里,举目无亲,囊中羞涩,不得不当掉了自己珍爱的书籍,又写信请朋友支助了一点钱,才支撑着回到了山东。3年多以后,谷凤田将这段经历写成了自传体小说《塞上孤鸿》。

回到山东,恰逢山东《民国日报》创刊不久,他被聘为副刊的主编。在这里待了大概一年多的时间,或许是因为内心对于教书育人的不舍,他选择了又一次离开,回到学校,担任山东省立第四师范学校的国文教师。不过,这段教职非常短暂。

1932年,谷凤田就回到故乡,受聘于省立七中。在这年教育指导员给省教育厅的《视察省立第七中学报告》书中,特别提及“教员谷凤田,授三年级国文,讲冰心所著《往事》一篇,解释清楚,并能将作者用意全盘托出,尤为恰当”。

在情之所系的故乡做一份心之所钟,且收入也过得去的工作,对累经变乱的谷凤田而言,真是夫复何求。对教育学生,他倾注了最大的“真诚”。

1936年,应《青年界》之邀,谷凤田写了一篇《我的教育生活的感想》,其中有这样几句话,应是他的心声:“惟当今日世道衰微的时代,我相信但能以诚接物,教育未有不进展的。本人相信这种道理为最真且挚,所以十年来的教育生活,即全以‘真诚’待人,而人亦以‘真诚’待我。因此凡我所教育过的学生,都和我感情很好。我想这也是从事教育者的一种乐趣”。

1933年,教课授徒之余的谷凤田,完成了计划已久的《儿童演说法》的写作,1934年8月由上海儿童书局出版,这本薄薄的小书很快销售一空。1935年4月,儿童书局又抓紧加印了一部分。不过,他大部分的课余时间,还是用在了对中国古代文学的整理研究上。1937年,他在《进德月刊》先后刊发长篇文论《中国叙事诗通论》《中国歌谣史略》。

在省立七中任教的几年,是谷凤田一生中最为平静、安稳的时光。从他1937年4月12日的一篇日记中,我们可以窥见他内心的那份充实、惬意与温暖:早七点洗漱用餐,七点半去学校,接到《进德月刊》的约稿信。八点给学生上课,讲《诗经》与白居易诗,学生们听得恻然兴感。十一点回家,午饭后读《申报》。有朋友来访,与朋友到城墙上散步,回家后,见家中桃花吹落满院,起惜花之情,仿古诗作《桃花篇》,最后几句是“何由留花住?一开亿万年!花自常美好,月自常婵娟。人寿虽有限,亦足慰心愿!”晚上挑灯撰写《中国散文通论》,直至午夜过后,方才就寝。

可是,在国家危亡,山河飘摇的时代,谷凤田的生活跟中国亿万民众的生活一样,在日本人的炮火中一摇晃就碎了。

或许是眷恋家乡吧,在日军占领济宁城时,谷凤田留了下来,继续着教书匠的生活。他先后担任过曲阜师范、省立济宁中学、中西学校的国文和历史老师,竭尽自己的所能,呵护培育在日军刺刀下求学的青年人。

半个世纪以后,词坛泰斗乔羽回忆起这位只教了他半年课的老师,依旧神往不已:“他讲课的方法很特别,从来不用教科书,都是他想讲什么就讲什么,今天讲这个,明天讲那个,有时闭着眼睛大背他认为最好的古诗词,背诵完之后,他不胜唏嘘,仍沉浸在激动感慨之中。这情绪感染了我,我觉得他讲的许多东西,都像是发自他本人的胸臆。从他这里我领悟到中国文化感人的魅力……他虽然只教了我们一个学期,但他渊博的学识,独特的授课方法,都对我日后走上艺术创作的道路产生了重要的影响”。

在1945年春的某天,学生们没有等来一向准时到教室的谷老师,他悄无声息的离开了这个世界。谷凤田身后无长物,学生们筹资购买棺木,送别了才学渊博却穷困潦倒的可敬可亲的师长。

乔羽在回忆谷凤田时,有一个疑问,“他是五四文学史很有名的一个人,不知道什么原因也流落到我们那里当语文教员,给我们讲国文”。

如果谷凤田能回答,或许就是两个字:“回家。”

谷凤田生于哪一年

谷凤田的出生时间,一说是1895年。

这个时间,应该是根据《济宁文史资料·第1辑》刘瑞明、黄茂琳的回忆文章《日伪时期的济宁中学》记载的“他于一九四五年春在济宁中学任教时,贫困而死,时年五十岁”推断得来,但这个时间颇有疑问。一则,“时年五十岁”是他人,而非当事者的记忆。二则,谷凤田考上省立一师(济南文专)的时间。

根据谷凤田在《儿童演说法》序言中所写,是在民国十二年,即1923年秋,这也是他中学毕业的年龄。如果按1895年出生来推算,这时他已经28岁。依据当时的学制,小学7年,中学6年,那他入学时也已经15岁。虽然未尝没有可能,但还是让人倍生疑惑。

在谷凤田著作中,有两篇文章,《给母亲的片断》《姑母的泪痕》,发表在《民国日报》觉悟副刊上。这两篇文章被标记为小说,但就其内容而言,不似小说。

《给母亲的片断》更像写给母亲的一封信,其中回忆母亲对“珊儿”诉说生平和家世的片断,以及对“珊儿”的期许,带给“珊儿”的压力。末尾处有“我离乡一年了!你常倚门望我吗?但你那竟将形影徒劳了!”这篇文章写于1924年7月,是谷凤田离开济宁一年以后。

《姑母的泪痕》则写了一位姑母对贫苦娘家和侄儿“珊儿”无限的同情和帮助,一力支持“珊儿”考上了“济南文专”。在这篇文章的开头,谷凤田还写到:“这都是一件件终日在我心头哽咽着的片断”“有人说我是好为家丑外扬”。

谷凤田还写过一篇散文《故乡琐记》,文中母亲对他的称呼也是“珊儿”。这个“珊儿”有个弟弟叫凤仪,正与《日伪时期的济宁中学》一文中谷凤田的弟弟是一个名字。

根据以上内容推断,这两篇文章应该不是小说,而是谷凤田写的自家事。文中的“珊儿”即是谷凤田本人,不知为什么在发表时被标记为了小说。

基于这两篇文章是记录谷凤田自家事的推断,根据文中内容,谷凤田出生于“寅年寅月寅日寅时”。因家贫由父亲在家中开蒙,未上初等小学,12岁时直接上高等小学,后来又上了中学。按照当时的9年学制,他中学毕业,考上济南文专的年龄就是21岁,1923年。如果根据年龄倒推,他出生那年正是1902年,恰与寅年相对应。那年的阴历正月,正是寅月,正月十三日,是寅日,与文中所写丝毫不差。

因此,谷凤田出生于1902年更为可信。

①《车夫叹》②《姑母的泪痕》③《山东学生之暑期作业》④《吴歌与山东歌谣之转变》⑤《一年来山东学生界之鸟瞰》■资料图片