我们的祖国是一个具有 5000 年灿烂文化的文明古国,藏书具有悠久的历史。

据有关资料统计,从汉代到清末的两千多年间,我国共出版典籍 18 万部,计236万多卷,流传至今的约七八万部。这些书籍得以保存下来,除了官府重视图书的整理和收藏外,一个重要的原因,就是我国历代都出现了一大批私人藏书家。

在我国历史上,由于战争经年不断,官府的藏书常因战火、灾害被毁;而私人藏书家对书籍有一种特殊的感情,一旦爱上,往往倾尽毕生心血,惨淡经营。因此,私人藏书家在保存珍贵版本图籍、传播祖国文化方面,有着官府不可取代的作用。

历史上的藏书家,多如秋日夜空中璀璨的繁星。有吴晗的《两浙藏书 家史略)、《江苏藏书家小史》,杨立诚、金步瀛的《中国藏书家考略》,以及李玉安、陈传艺的《中国藏书家辞典》等书为证,仅《中国藏书家辞典》,就收录藏书家 1150 人。

我在读书时,也看到一些藏书家读书藏书的趣闻轶事。

五代十国时后蜀的毋昭裔,年轻时家境贫寒,但他酷爱读书。向人借书读,人常有难色,自感难堪。后来他当了官,竟办起了“出版社”,命人刻书多种,免费开办借书业务,以方便天下读书人。

南宋著名词人李清照、金石学家赵明诚夫妇,藏书多达几万卷。金人南侵,举家携衣物、书册卷轴装车同行逃难,迫不得已时,“宁自负抱,与身俱存亡”,宁可遗弃衣物辎重,绝不舍得丢掉一本书。他们把图书看得比自己的生命还宝贵。

元末明初的贤士杨士奇,虽家道贫穷,却爱书成癖。他为买《史略》一书,卖掉了家中正下蛋的母鸡,凑足100文钱成交,这就是流传于世的“卖鸡市书”的佳话。

明代藏书家王世贞,“舍庄换得宋版书”的故事更是动人。他在做尚书时,遇一书商出卖一部版本精美、装帧考究的宋版《两汉书》,爱不释手。书商揣摸他非买此书不可,要价极高。他拿不出那么多钱,又担心书被别人买去,只得被书商狠宰了一刀。商定用自己的一座庄园换得这部宋版《两汉书》,此事曾轰动一时。

建于明代嘉靖年间的天一阁,素有禁烟图书馆之称。这是因为阁主人范钦曾任兵部尚书,性好读书,喜藏珍本。相传有一天,他梦见自己的藏书楼失火,所有藏书皆成灰烬。醒来后,他立下一个规矩:“登阁禁烟”,无论何人概不例外。有一次,宁波太守来阁读书,范的后人依然预先商妥登阁禁烟,才允许太守登阁。就这样,一个制度延 续了四百多年,该阁果然未有火患。清代乾嘉时期的学者阮元说:“范氏天一阁自明至今数百年,海内藏书家唯此岿然独存”。

清代以藏有宋版书居多的“百宋一廛”室主黄丕烈,一次得宋写本《周易集解》10卷首册,其余为友人陈鳢所得,黄为此急得生了一场大病。病危时,也不肯把首册转让给陈鲢。陈知此后,为欲其速愈,将所存另9册全部让给了黄丕烈。黄得书后大喜过望,从此病居然很快就好了。

瞿绍基是清代著名的藏书大家,一生淡泊仕途,唯喜读书、藏书,隐居常熟南塘,10年藏书10万卷,其子瞿镛、孙子瞿波、瞿秉,同样酷爱书籍。瞿家藏书丰富,许多珍本连皇家宫廷都没有。乾隆几次巡视江南,都到瞿家看书;光绪喜好古籍,多次派人到瞿家借书。有一本书光绪很想要,以封三品官、给银30万两为交换条件;瞿氏不思交换,以先朝颁有诏书,不便出卖为由推辞了,光绪也没办法。瞿氏不要官,不要钱,只要书,可谓爱书如命,家中专设有阅览室,还为前来看书的人免费供应茶饭,被世人传为美谈。

郑振铎先生不仅著作等身,而且一生酷爱藏书。一次,他得到一套清钱尊王的《古堂书目》,兴奋得连外套帽子丢了也不知道,激动得无法入睡,索性连续读了几个夜晚的书。后来,他编著的《孤本明杂剧》汲取该书精华,为中国文学史增添了百余篇几乎失传的元明名剧。抗日战争时期,他为了保护图书,置生死于不顾,只身坚持在“孤岛”上海。后来,他在出访中不幸罹难,按其生前意愿,将个人收藏的10万册书籍全部捐献给了北京图书馆。

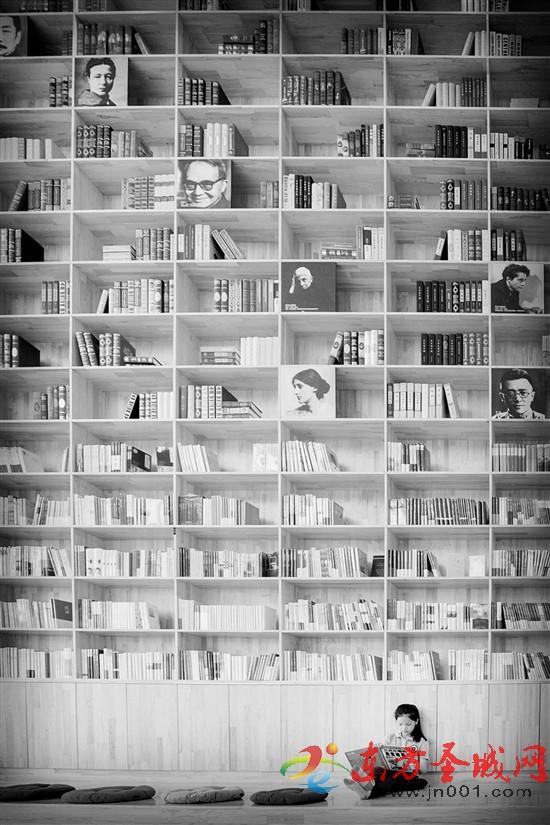

■毛毛 摄影