文明之美看东方|中华文明探源工程的山西贡献

2022-07-24 来源:山西云媒体

作者:编辑:李玲

中华⽂明源远流⻓、博⼤精深,是中华⺠族独特的精神标识,是当代中国⽂化的根基,是维系全世界华⼈的精神纽带,也是中国⽂化创新的宝藏。

⼭⻄作为华夏⽂明起源中⼼区域之⼀,不仅⻅证着中国历史的变迁与发展,⽽且⼀度在历史上发挥着重要的作⽤。从旧⽯器时代发端,历经尧舜禹和夏商周数千年的演进,到晋国和三晋时期已经形成有别于其他地域⽂化的显著特征,秦汉以来,⼭⻄历史⽂化更加多姿多彩,辉煌灿烂。

正是⼀代代⼭⻄考古⼈筚路蓝缕、艰苦卓绝,⽤⼀铲铲泥⼟、⼀滴滴汗⽔,解封了中华⺠族关于祖先的记忆,⻅证了中华⽂明的起源与繁盛。

2002年春,国家科技攻关项⽬——“中华⽂明起源与早期发展综合研究”(简称“探源⼯程”)⽴项。这是⼀项迄今为⽌中国规模最⼤的多学科参与研究⼈⽂科学重⼤问题的国家级综合性研究项⽬,到今年整整20周年。

这20年间,中华文明探源⼯程在⼭⻄境内主要围绕“陶寺遗址”“碧村遗址”“清凉寺遗址”“周家庄遗址”四⼤典型遗址开展工作,并取得了丰硕的学术成果。

2002年在当时的国家科技⽀撑项⽬“中华⽂明探源⼯程预研究”课题的⽀持下,考古队开始对城址东南部区域考古钻探,在墓地以南的⼀⼩⽚区域钻探出了“夯⼟”。

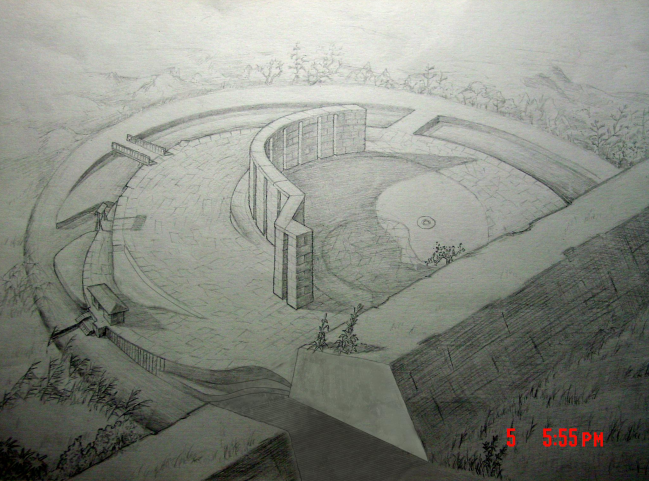

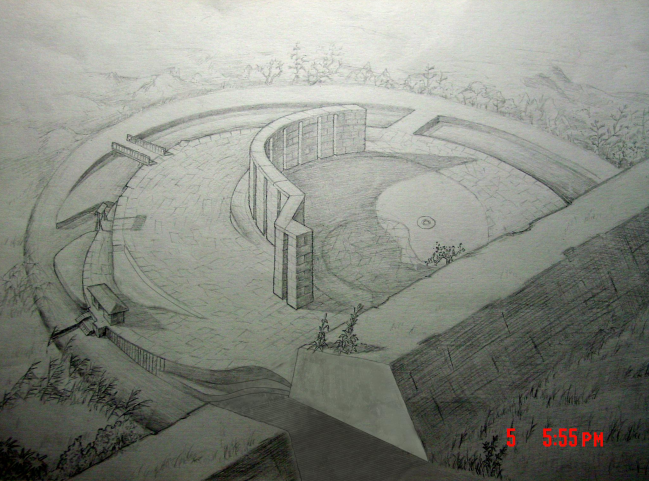

2003 年春季,中国社会科学院考古研究所⼭⻄⼯作队与⼭⻄省考古研究院、临汾市⽂物局组成联合考古队,对这⽚⼟地进⾏初步的发掘,发现该⽚区域出现了⾄少两道“弧形”的夯⼟带。便提出⼀个猜测:如果是柱间缝隙,⽽它们⾯对的恰恰是塔⼉⼭,塔⼉⼭位于东⽅⼜恰是太阳升起之处,那会不会是通过缝隙来观测⽇出呢?

随后,考古⼈员开始制作带缝的架⼦竖⽴观测⽇出,看有⽆规律可寻,经过近⼀年的发掘、观测和天⽂学计算,到 2004 年春季逐步确认存在 12 道柱缝并判断了通过缝隙观⽇出定节⽓的看法。

今天,节⽓对我们来说,是如此的简单和普通,但如果设身处地想,在4000多年前拥有这种知识体系⽆疑是掌握了最先进的尖端科技与核⼼技术,堪⽐今天的航空航天。

从2013年⾄2018年,联合考古队经过5年的发掘,确认了陶寺宫城。

根据考古勘探结果显示,陶寺宫城保存较为完整,自成体系,规模宏大,形制十分规整,并具有突出的防御性质。

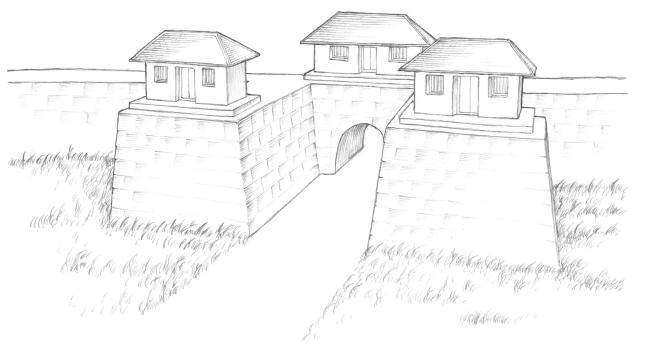

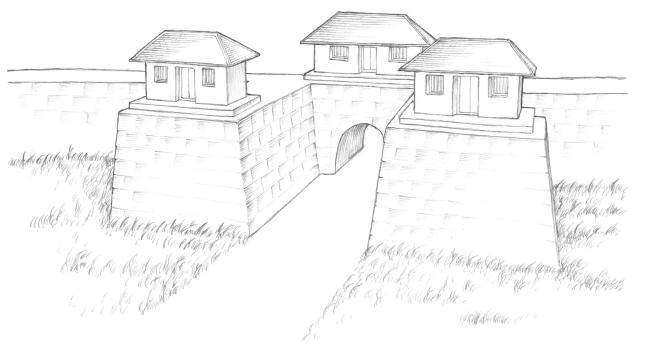

2015 年至2017 年,联合考古队在陶寺宫城的南墙上还发现两处⻔址。位于南墙偏东的“阙楼式”⻔址,复原以后有点像故宫的“午⻔”。隋唐时期洛阳城的“应天⻔”也是这样的“阙楼式”⻔址,但是4000多年前史前时期的陶寺,就已经出现了这⼀类的⻔址。

陶寺宫城的发现,使得陶寺遗址既有大城(郭城),又有其内的宫城,形成双城的“城郭之制”,陶寺很可能是中国古代都城制度重要内涵的源头或最初形态,开创了中国古代宫室制度的先河。

从2007年开始,由中国国家博物馆考古院与⼭⻄省考古研究院、运城市⽂物保护研究所组成的联合考古队,连续10年对周家庄遗址进⾏正式发掘,取得较为丰厚的学术成果。

考古队在遗址中南部发掘面积超过3000平方米,揭露出大量龙山期遗存,其中包括灰坑、房址(30余座)、陶窑(10余座)、墓葬(300余座)等。经初步分析,可知该区域在早期是与生产陶器关系密切的居址。

所见墓葬包括竖穴土坑墓与瓮棺葬两类,大都为东北—西南向,均成排、成组分布,相互间少见叠压打破关系,显然是事先规划所致,说明当时存在专职管理墓地的机构。在此处墓地之中,瓮棺葬居于中部,被土坑墓环绕,排列方式独具特色。依墓室面积差异,可将土坑墓分为大、中、小型。其中小型墓数量最多,中型墓次之,大型墓仅一座。所有墓葬几乎都不见随葬品。小型墓规模均较小,仅能容身,少有葬具痕迹;中型墓多长2米、宽1.2米左右,一般可见葬具朽痕。如此墓葬规模差异,显示出周家庄龙山社会存在清晰的等级差异,体现了一定程度的社会分化。

从聚落动态发展的角度看,周家庄早期聚落的分布范围并不大,主要限于遗址中南部地区。至晚期阶段,遗址范围急剧扩大,向北扩展至崔村及左近区域,地表遗存分布范围超过400万平方米。象征着公共权力的大型环壕也在晚期形成,标志着周家庄遗址成为了一处大型中心聚落。

周家庄遗址作为我国新⽯器时代最⼤的遗址之一,对于研究晋南乃⾄整个中原地区⻰⼭时期的丧葬制度和社会发展状况都有⾮常重要的意义。

2003年—2005 年,⼭⻄省考古研究院等单位对清凉寺史前墓地进⾏了科学发掘,共清理墓葬 355 座。墓地年代为距今约4300—3800年前,墓地可分为四期,其中最主要的⽂化遗存分属第⼆、三期。

第⼆期墓葬以家族墓为主,所有墓葬的规模均较为接近,男⼥成员构成⽐例合理,墓地基本格局清楚。有专家推测这⾥埋葬的是居住在清凉寺东⾯坡头⼀带的部族居⺠,这些⼈可能专⻔从事⻝盐外销。

第三期墓葬⽆情地破坏掉本区域内原来已有的坟茔,并重新设计了完善的墓葬排列⽅案,是⼀种明显的侵占⾏为。墓主⼈皆为成年⼈,男⼥⽐例为 8:2,有专家推测这是⼀个设在附近、以男性为主、以销售⻝盐为职业的机构或集团的集体墓地。他们驱逐了第⼆期墓主⼈的后代,执⾏了⼀种新兴的制度。

墓葬是社会制度的缩影,墓主人生前的生产、生活、思想都会在一定程度上反映在墓葬当中。

清凉寺史前墓地扼古中条山南北交通要冲,是联结食盐产地与黄河渡口的中转站。清凉寺墓地的主人生前因地制宜,可能从事与食盐销售有关的特殊职业。墓地从另外一个角度反映出一个特殊群体发展、崛起、衰落的过程。

其墓葬形制、随葬品多寡、殉人、玉礼器等表现出的社会阶层分化,是当时周边各种文化因素和理念在这里汇聚的结果,反映出中原地区正在发生一次大规模的文化变革,整个中原地区正在走向文明时代。

2014年10月至11⽉,⼭⻄省考古研究院对碧村遗址进⾏了⾸次调查,初步确认了碧村遗址具体位置,以及小玉梁为该遗址一个核心区域。

2015 年至2017 年,经国家⽂物局批准,⼭⻄省考古研究院对碧村遗址开展了持续性的考古发掘,进⼀步确认其为⻰⼭晚期的⼀座⽯城聚落。

碧村遗址出土遗物以陶器为主,多见于灰坑中,以夹砂灰陶居多,泥质灰陶和褐胎黑皮陶次之,可辨器形有鬲、敛口斝、管流盉、蛋形瓮、高领罐、粗柄豆、大口尊等。

此外,碧村遗址出土的玉器以大孔璧、多璜联璧及牙璧、刀、钺、琮为基本器类,这些玉器部分为墓葬随葬品,部分为生活用玉。

碧村遗址考古发掘取得重大成果,这是首次在晋西高原发现的龙山时期石城及大型石砌房址,进一步深化了学术界对史前时期北方石城遗址分布范围的认识。

同时,碧村遗址作为晋西北目前已知出土玉器最为集中的遗址,其玉器形状特征与陕北、晋南地区龙山晚期同类器物基本相同。这一发现,也为玉文化传播路线探索在黄河东岸找到了新的重要支撑点。