怀念一座城,因为城里有我难以忘怀的人,更是因为小城见证了我激情燃烧的青春。

那年,骑着“大金鹿” 来到号称嘉祥南部山区的纸坊,开启了我的高中生涯。

学校大门口没有悬挂着某某学校的牌子。两扇钢筋大门,稳稳地挂在两座高大的石头垛子上。两米多高的院墙,全部是这个小城的特产——天青石垒成。校门口东西两侧,五六棵粗壮的白杨树掩映着大门。校园里满满的足有三层楼高的槐树、泡桐,笼罩着排排瓦房——教室或者办公室。

整个学校接近百亩,依山建造,地势呈阶梯状,由南向北步步登高。对着大门的路,直通到非常平整的大操场,有着一排排单双杠、篮球架、沙坑。大操场向上,就是教师和学生的宿舍。无数个月亮下,我和家忠漫步在这里。

那时,书信是生活的庸常,邮局就在离校三里路的镇上。那天中午,我和杨姓同学去邮局,回来时过“上五岭”。那是一段非常陡峭的山路,与地面少45度夹角,路程足有五里。我俩正说着走着,一辆熄火滑行的拖拉机呼啸而至,在我们四五米的地方一下子翻车了,驾驶员被压在车头下面。我们高喊:“快来人!救人!”这时,路边烧石灰窑的人拿来撬杠,我双手抱住驾驶员的腰,吃力地把他从轮胎下面拖出来,鲜血染红了我的白衬衫。

在一个春天的中午,我和杨姓同学去宿舍前洗衣服。山路两旁火爆着枸杞子的嫩芽,我们正向上走着,身后有人叫他的名字。原来,杨姓同学的父亲得病了,需要人照顾。从那个中午,三十年过去,我再也没见到那个同学。只是,他宽宽的长满青春豆的古铜色的脸,时常在我清晰的记忆里。

小镇每隔五天一个会,阴历逢五、十是固定的赶会日子,也是我和家忠挑选旧书的美好时刻。旧书市场在镇政府对过,《十月》《大众电影》《报告文学》《收获》《解放军文艺》等杂志,非常整齐地摆放着,书摊足有五六米长。《红高粱》《绿化树》《男人的一半是女人》《唐山大地震》,就是那时读到的。

初到小镇,显得有点格格不入。一次去派出所对过的理发店,正理发呢,老板突然问,伙计,你在这里上学还是教学?我无地自容,是我浓密的胡须把我加了好几岁。

17岁在农村上高中也许正好,但在城市肯定是大龄青年。高一的时候,大部分从县城或者附近市里来的男女学生,就显得秀气许多,尤其是饭量。食堂的馍馍需要一周一订,有的每天1—2—1,有的2—3—2,还有的1—1—1,而我和一位郭姓同学的订量,就显示了年龄不同:2—5—3,每天10个馍馍。一次午饭后,郭姓同学邀我在食堂门口又干掉5个白馍馍。

学校后边的山叫鹰山,1988年学校成立了鹰山文学社。因为出版的刊物是蜡纸刻版的《鹰山文学报》,指导老师把报头改成《英山文学报》。

学校周边是肥沃的山地,每到春天,整个学校被金黄的油菜花包围着。山顶是片片杏林,每逢周末,学生们拿着书本留恋其间。校东一里许,有一片梨行,近百亩,我和家忠常在春天的雪白里背诵古诗词。

学校东南五里许,有闻名世界的武氏墓群石刻,每块石头记录着历史故事与神话传说,堪称世界瑰宝。

每次晚饭后,总喜欢去学校西南角面粉厂一转。每次从家里带着麦子,卖到面粉厂的时候,总会遇到一张阿翁的脸。俏黄蓉是这个面粉厂的过磅员,单据上是俊秀的字体,还有着轻轻的声音,俊俏的脸蛋,小巧玲珑的身材,整个一翁美玲。

高一的时候,最喜欢和邓同学趴在后窗看小嘎,看她轻盈地走在石板路上。“小嘎”是我和邓给八六级学姐起的名字,她常穿一身青色的衣服,时尚的萝卜裤,束腰上衣,羊角辫翘向天空,脸上布满阴云,时常一个人走在青石板上,高跟皮鞋发出清脆的“嘎嘎”声。几十年来,每次和邓喝酒,总提起小嘎。听同学说,她在东北,不知道东北可有青石板,不知道她的步履还那样清闲吗?脸上的阴云散了吗?

悠闲的生活在高二戛然而止,学校规定每4个星期过一次周末。在这个宝贵的节日里,同学们有的翻山去别的单位洗澡,有的在宿舍前的一排水龙头洗洗攒了4个星期的衣服,刷一下鞋子;还有的回家带点家常菜,让同学们品尝。我和邓在街里借宿,趁周末在派出所门南边花两块四买一斤豆油,在供销社买咸菜。回到住处,邓同学大显身手炒了,用饭盒带到学校。

直到毕业离开小镇,中间二十多年没去过。因为生计,我在一家饲料公司销售鹌鹑料,小镇鹌鹑养殖量特别大。一次在派出所门口吃早餐,无意间感叹一句:二十年,变化太大了。老板不知是无意还是有意道,那时候的毕业生,恁都混不孬。我茫然不知如何回答。每天游走在客户间,笑脸相迎,小心翼翼解答一些并不熟知的业务。

一晃,离开小镇三十年了,小镇一步步走向兴旺,走向美好。

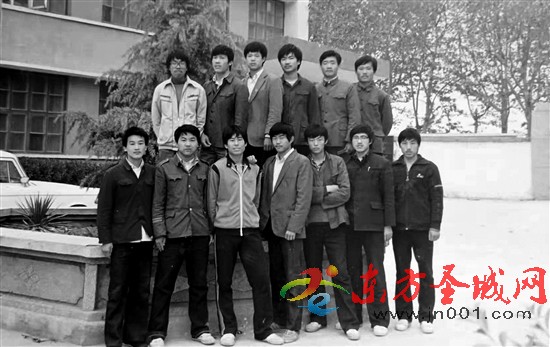

①1987年摄于鲁西南小镇纸坊

②那时的同学合影