鲁沪同心,共同战疫。

老乡见老乡,两眼泪汪汪,上海一山东籍志愿者与山东援沪医疗队并肩战“疫”;为满足患者需求,山东省援沪医疗队在方舱医院里开设教室,以暖心之举为战“疫”保驾护航。

详情请看大众日报、上观新闻客户端的报道。

上观新闻客户端发布:

【自述】山东援沪医疗队来了,我这个山东籍志愿者和老乡继续并肩战“疫”

□记者 刘雪妍

讲述人:崔晓鹏

我叫崔晓鹏,是上海市纪委监委驻市司法局纪检监察组党支部党员。3月16日24时许,我加完班回徐汇区东青松小区家里,看到居委干部和楼组长正在封闭小区,这才知道3月16日至17日开始实施闭环管理了。

我们这个小区老年人多,居委会工作人员大多是女同志,防疫志愿者也多为60岁以上老人。我当时就亮明党员身份,主动要求参加小区志愿防疫工作。从这一刻起,我就奔波在小区的各个角落,哪里有急需就去哪里,从搬运防疫物资、挨家挨户上门提醒居民生成好核酸检测二维码、发放并回收抗原检测试剂,维护核酸检测现场秩序及操作PDA扫码,到收垃圾代送快递和分发物品,累活重活抢着干。我是志愿者里的年轻人,我不多干谁多干。这个过程中,我也被居委干部热忱奉献、居民邻居守望相助的精神所感动。1929年出生的奶奶,坚持自己排队;76岁的爷叔,说他是共产党员,要参加我们的志愿者队伍……

3月16日一早换装后,我面向居委会悬挂的党旗宣誓并默念了一遍入党誓词。

小区部分居委干部和青年志愿者

随着疫情形势逐步严峻,我也开始遇到“惊心动魄”的场景。

4月1日浦西全员核酸检测后,4月2日我们小区收到居民核酸检测异常的名单,于是征召一位志愿者穿大白服和居委干部一起上门再测抗原。犹豫了不到一秒,我就主动答应并开始换装,现场来帮忙的志愿者就我一个不到40岁的男党员,我不上谁上。战胜了紧张,我圆满完成了发放抗原检测试剂盒的任务。

更“刺激”的场景接着来了。

4月2日傍晚,我接到了区疾控中心的电话,说我的那管核酸检测样本异常……原本是给核酸异常人员测抗原,结果自己也成了异常,于是我马上报告居委,回家后接着向单位领导报告。我之前是做PDA扫码的,知道是20个人一管,有问题也不一定是我的。但按照“规定动作”,我所住的楼组和家门口还是被拉了警戒线,我也开始了居家自我隔离。

这期间,我的志愿服务工作也没有停止,我继续居家编辑统计居民信息,还帮小区里的外籍居民做起了与居委沟通的线上翻译,解释居家隔离政策,回答他们的疑问。

重做核酸检测并等来了阴性的报告后,我第一时间联系居委,申请继续进行志愿者工作。获准后,我返回志愿者工作岗位,此时疫情也变得更严峻,我们小区上榜了,出现9名无症状感染者。按照防疫部门要求,以上人员转运前,要对所在楼组全员发放药物,并对患者同住人复测抗原检测。

时间紧急,为完成患者转运,我主动提出,我已接种三针疫苗,可以前往患者所在的几个楼组发放药物和抗原检测试剂盒。此时我想到的,还是那句话,我是共产党员,紧急时刻我不上谁上。于是我和一位居委干部一同前往,做好绝对安全防护的同时,也克服了内心的恐惧,顺利完成了当天的任务。

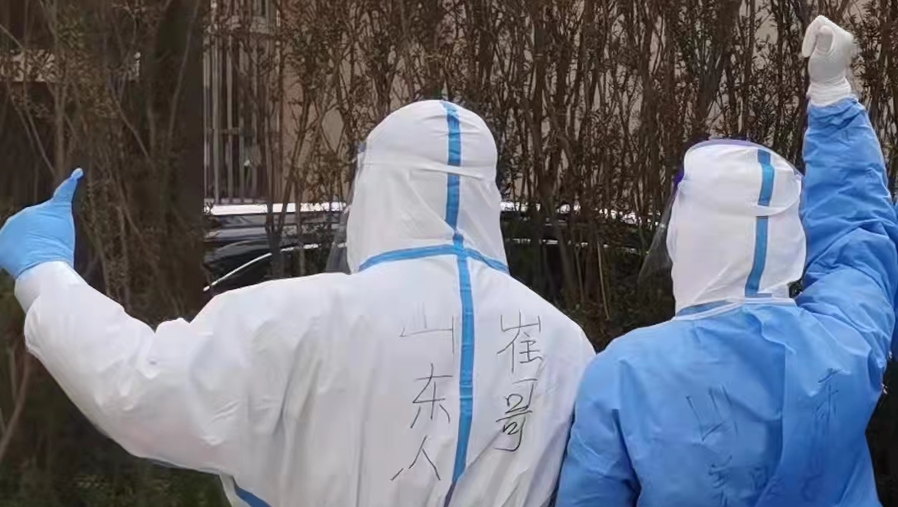

小区山东籍志愿者与山东援沪医疗队合影

但也有突发情况。4月6日,小区一栋高层电梯住宅有多人确诊为无症状感染者,此时有人给住七楼的一户还未转运的阳性患者家庭快递来一堆菜。我们刚把拖车拉到门口,听到居委干部在对该户男主人大声喊“不要出来”。原来,该户男主人一时激动,竟然要自己出来拿菜,忘了自己是患者,家门口还有封条。我们把菜放到他家门口,待他们取回后,再行消杀、封好,完成了本次“特殊”送菜工作。

志愿者工作,也可能遇到尴尬和不解,个别居民因生活物资出现困难产生怨气,把情绪发泄到我们志愿者身上。但我马上自我安慰,并鼓励身边的小伙伴:“身穿大白,亲妈不识”,权当对方是自己老妈,说两句就说两句,我们做志愿者工作,只流汗不流泪。

感谢“先锋上海”,随着大批青年党员响应号召加入社区防疫队伍,我这个“小崔”终于变成了“崔哥”,一颗颗年轻的心跳动在一起,不再感到害怕;感谢援沪医疗队的大力支援,4月6日,来自家乡的山东医疗队来到了我们小区,并肩战“疫”,身边是战友兼老乡,身后是上海及全国,我们战胜疫情的勇气更加高涨。

疫情仍未结束,战疫仍在继续。无论“小崔”还是“崔哥”,我始终牢记自己是一名党员志愿者,会继续与大小伙伴们一起努力,重新迎来申城最美的晴空。

大众日报发布:

山东省援沪医疗队以暖心之举满足患者需求

方舱医院里开设两间教室

□记者 赵丰

“这就是我们石龙路方舱医院的‘方舱教室’,看孩子们在里面听课多认真。”4月11日上午,透过窗户,看到自己的孩子在“方舱教室”里认真地上网课,一位患者分享了她的喜悦。

石龙路方舱医院是山东省援沪医疗队整建制接管的第2所方舱医院,几天时间就收治了1500多名患者。队员们在舱内巡查时发现,患者中有一些是学生,因为要上网课,他们或是趴在床上学习,或是蹲在地上拿病床当课桌,很不方便。而且方舱人员集中、环境有些嘈杂,不利于孩子们的学习。

经过统计,石龙路方舱医院内共有31名在读学生,其中11名是小学生,20名是初中或高中生。

“这样的情况不仅家长担心,我们医护人员也是看在眼里疼在心里。” 山东省援沪医疗队护理领队、山东大学第二医院护理部副主任王晓云说,当舱内患者把给孩子找专门场所上网课的需求提出后,山东省援沪医疗队前方指挥部立即安排医疗队讨论“方舱教室”方案,并协调当地提供相应物资,争取以最快速度提供学生们需要的学习环境。

10日上午,山东省援沪医疗队队长、山东省立第三医院党委书记吕涌涛到石龙路方舱医院,向学生家长们解答了“方舱教室”的相关问题,并向家长们了解孩子们日常学习和作息情况,并选定2间比较安静、采光又好的房间作为孩子们的教室。经过紧锣密鼓地整理、反复消杀、调试网络、安排桌椅,半天时间,“方舱教室”就打造出来了。10日晚上,孩子们就在“方舱教室”上了晚自习,比家长们预期的时间还早了一天。

王晓云说:“小学一个教室,初中及高中一个教室。现在孩子们上午、下午一到时间就到教室里学习,还都自觉地以各种方式在书桌上标注了自己的名字。看得出来,有了书桌他们很高兴,我们看着也很欣慰。”

孩子上网课的时候,舱内一些家长或搬着小凳子坐在孩子一旁,或隔着窗户看着孩子,原本担心孩子学习的焦躁心情也平和了下来。舱内患者中有2位教师,主动当起了志愿者,在孩子们上网课、自习的时候进教室作一些指导。其中一位志愿者老师说,明显感觉到孩子们在“方舱教室”里学习效率很高。

11日上午,又到了为舱内患者核酸采样的时间。来自山东省第二人民医院的队员高玉平和队友专门等着孩子们下了网课再给他们采样。其中一位小学生递给队员们一张字条,上边写道:“大白”,我有点不那么害怕了。

在方舱内,类似“方舱教室”这样的暖心之举每天都在上演。随着方舱运行越来越规范,山东省援沪医疗队的队员们用爱去慰藉患者、用服务去感动患者,让他们的身心尽快得到“治愈”。

(整理:大众日报客户端编辑 刘宪伟 梁开文 )