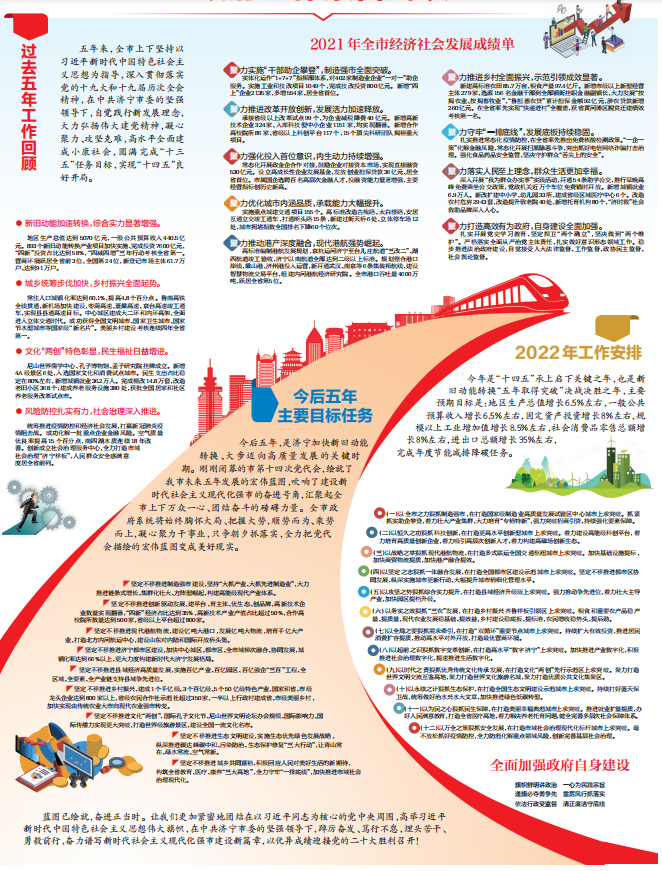

过去五年工作回顾

五年来,全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,在中共济宁市委的坚强领导下,自觉践行新发展理念,大力弘扬伟大建党精神,凝心聚力、攻坚克难,高水平全面建成小康社会,圆满完成“十三五”任务目标,实现“十四五”良好开局。

● 新旧动能加速转换,综合实力显著增强。

地区生产总值达到5070亿元,一般公共预算收入440.5亿元。893个新旧动能转换产业项目加快实施、完成投资7600亿元,“四新”投资占比达到58%,“四减四增”三年行动考核全省第一。营商环境跃居全省前3位、全国第24位,新登记市场主体61.7万户、达到91万户。

● 城乡统筹步伐加快,乡村振兴全面起势。

常住人口城镇化率达到60.1%、提高4.8个百分点。鲁南高铁全线贯通,新机场加快建设,枣菏高速、董梁高速、京台高速竣工通车,实现县县通高速目标。中心城区建成大二环和内环高架,全面进入立体交通时代。成功获得全国文明城市、国家卫生城市、国家节水型城市等国家级“新名片”。美丽乡村建设考核连续四年全省第一。

● 文化“两创”特色彰显,民生福祉日益增进。

尼山世界儒学中心、孔子博物馆、孟子研究院挂牌成立。新增4A级景区6处,入选国家文化和消费试点城市。民生支出占比稳定在80%左右,新增城镇就业36.2万人。完成棚改14.8万套,改造老旧小区368个;建成养老服务设施380处,获批全国居家和社区养老服务改革试点市。

● 风险防控扎实有力,社会治理深入推进。

统筹推进疫情防控和经济社会发展,打赢新冠肺炎疫情阻击战。成功化解一批重点企业金融风险。空气质量优良率提高15个百分点,南四湖水质连续18年改善。创新成立社会治理服务中心,全力打造市域社会治理“济宁样板”,人民群众安全感满意度居全省前列。

2021年全市经济社会发展成绩单

聚 力实施“干部助企攀登”,制造强市全面突破。

实体化运作“1+7+7”指挥部体系,对402家制造业企业“一对一”助企服务。实施工业和技改项目1049个,完成技改投资800亿元。新增“四上”企业2135家,多增554家、居全省首位。

聚 力推进改革开放创新,发展活力加速释放。

承接省级以上改革试点99个,为企业减税降费40亿元。新增高新技术企业324家、入库科技型中小企业1151家,均实现翻番。新增合作高校院所86家、省级以上科创平台117个,15个顶尖科研团队揭榜重大项目。

聚 力强化投入首位意识,内生动力持续增强。

常态化开展政金企合作对接,鼓励企业对接资本市场,实现直接融资530亿元。设立高成长性企业发展基金,发放创业担保贷款36亿元、居全省首位。市属国企选聘百名高层次金融人才,投融资能力显著增强,主要经营指标创历史新高。

聚 力优化城市内涵品质,承载能力大幅提升。

实施重点城建交通项目155个。高标准改造古槐路、太白楼路,安居互通立交竣工通车,打通断头路15条,新建过街天桥6处、立体停车场12处,城市拥堵指数全国排名下降60个位次。

聚 力推动港产深度融合,现代港航强势崛起。

高标准编制港航发展规划,京杭运河济宁至台儿庄航道“三改二”、湖西航道竣工验收,济宁以南航道全部达到二级以上标准。规划整合港口岸线,梁山港、济州港投入运营,新开通武汉、南京等6条集装箱航线,建设智慧物流交易平台,组建内河港航经济研究院。全市港口吞吐量4600万吨,跃居全省第5位。

聚 力推进乡村全面振兴,示范引领成效显著。

新建高标准农田85.7万亩,粮食产量97.4亿斤。新增市级以上新型经营主体279家,选派156名金融干部到全部镇街挂职金融副镇长,大力发展“按揭农业、按揭畜牧业”,“鲁担惠农贷”累计担保金额92亿元,涉农贷款新增260亿元。在全省率先实现“快递进村”全覆盖,获省黄河滩区脱贫迁建绩效考核第一名。

聚 力守牢“一排底线”,发展底板持续稳固。

扎实推进常态化疫情防控,在全省率先推出免费核酸检测政策。“一企一策”化解金融风险,常态化开展扫黑除恶斗争,突出抓好电信网络诈骗打击治理。强化食品药品安全监管,坚决守护群众“舌尖上的安全”。

聚 力落实人民至上理念,群众生活更加幸福。

深入开展“我为群众办实事”实践活动,开通54条助学公交,推行早晚高峰免费乘坐公交政策,党政机关近万个车位免费错时开放。新增城镇就业6.9万人。新改扩建中小学、幼儿园33所,建成省级区域医疗中心6个。改造农村危房2943套,改造提升敬老院40处,新增托育机构80个,“济时救”社会救助品牌深入人心。

聚 力打造高效有为政府,自身建设全面加强。

扎实开展党史学习教育,坚定捍卫“两个确立”,坚决做到“两个维护”。严格落实全面从严治党主体责任,扎实做好意识形态领域工作。稳步推进法治政府建设,自觉接受人大法律监督、工作监督,政协民主监督、社会舆论监督。

今后五年主要目标任务

今后五年,是济宁加快新旧动能转换、大步迈向高质量发展的关键时期。刚刚闭幕的市第十四次党代会,绘就了我市未来五年发展的宏伟蓝图,吹响了建设新时代社会主义现代化强市的奋进号角,汇聚起全市上下万众一心、团结奋斗的磅礴力量。全市政府系统将始终胸怀大局、把握大势,顺势而为、乘势而上,凝心聚力干事业,只争朝夕抓落实,全力把党代会描绘的宏伟蓝图变成美好现实。

◤坚定不移推进制造强市建设,坚持“大抓产业、大抓先进制造业”,大力推进链条式增长、集群化壮大、方阵型崛起,构建高能级现代产业体系。

◤坚定不移推进创新驱动发展,建平台、育主体、优生态、创品牌,高新技术企业数量实现翻番,“四新”经济占比达到35%,高新技术产业产值占比超过50%,合作高校院所数量达到500家,省级以上平台超过800家。

◤坚定不移推进现代港航物流,建设亿吨大港口,发展亿吨大物流,培育千亿大产业,打造北方内河航运中心,建设山东对内陆和国际开放桥头堡。

◤坚定不移推进济宁都市区建设,加快中心城区、都市区、全市域梯次融合、协同发展,城镇化率达到66%以上,更大力度构建新时代大济宁发展格局。

◤坚定不移推进县域经济高质量发展,实施百亿产业、百亿园区、百亿强企“三百”工程,全区域、全要素、全产业链支持县域争先进位。

◤坚定不移推进乡村振兴,建成1个千亿级、3个百亿级、5个50亿级特色产业,国家和省、市级龙头企业达到800家以上,省级农民合作社示范社超过350家,一半以上行政村建成省、市级美丽乡村,加快实现由传统农业大市向现代农业强市转变。

◤坚定不移推进文化“两创”,国际孔子文化节、尼山世界文明论坛办会规模、国际影响力、国际传播力实现更大突破,打造世界级旅游景区,建设全国一流文化名市。

◤坚定不移推进生态文明建设,实施生态优先绿色发展战略,纵深推进碳达峰碳中和、污染防治、生态保护修复“三大行动”,让青山常在、绿水常流、空气常新。

◤坚定不移推进城乡共同富裕,积极回应人民对美好生活的新期待,构筑全省教育、医疗、康养“三大高地”,全力守牢“一排底线”,加快推进市域社会治理现代化。

蓝图已绘就,奋进正当时。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,在中共济宁市委的坚强领导下,踔厉奋发、笃行不怠,埋头苦干、勇毅前行,奋力谱写新时代社会主义现代化强市建设新篇章,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开!

2022年工作安排

今年是“十四五”承上启下关键之年,也是新旧动能转换“五年取得突破”决战决胜之年,主要预期目标是:地区生产总值增长6.5%左右,一般公共预算收入增长6.5%左右,固定资产投资增长8%左右,规模以上工业增加值增长8.5%左右,社会消费品零售总额增长8%左右,进出口总额增长35%左右,完成年度节能减排降碳任务。

(一)以全市之力狠抓制造强市,在打造国家级制造业高质量发展试验区中心城市上求突破。抓紧抓实助企攀登,着力壮大产业集群,大力培育“专精特新”,强力突破招商引资,持续强化要素保障。

(二)以恒久之功狠抓科技创新,在打造更高水平创新型城市上求突破。着力建设高能级科创平台,着力培育高质量创新企业,着力吸引高层次创新人才,着力构建高磁场创新生态。

(三)以战略之举狠抓现代港航物流,在打造多式联运全国交通枢纽城市上求突破。加快基础设施提标,加快商贸物流提质,加快港产融合提效。

(四)以坚定之志狠抓一体融合发展,在打造全国都市区建设示范城市上求突破。坚定不移推进都市区协同发展,纵深实施城市更新行动,大幅提升城市精细化管理水平。

(五)以攻坚之势狠抓综合实力提升,在打造县域经济升级版上求突破。强力推动争先进位,着力壮大主导产业,加快园区提档升级。

(六)以务实之效狠抓“三农”发展,在打造乡村振兴齐鲁样板引领区上求突破。粮食和重要农产品稳产量、提质量,现代农业发展稳基础、提效益,乡村建设稳底板、提标准,农民增收稳势头、提后劲。

(七)以全局之要狠抓需求牵引,在打造“双循环”重要节点城市上求突破。持续扩大有效投资,推进居民消费扩容提质,推动高水平对外开放,打造最优营商环境。

(八)以超前之识狠抓数字变革创新,在打造高水平“数字济宁”上求突破。加快推进产业数字化,积极推进社会治理数字化,提速推进生活数字化。

(九)以时代之责狠抓优秀传统文化传承发展,在打造文化“两创”先行示范区上求突破。聚力打造世界文明交流互鉴高地,聚力打造世界文化旅游名城,聚力打造优质公共文化集聚区。

(十)以永续之计狠抓生态保护,在打造全国生态文明建设示范城市上求突破。持续打好蓝天保卫战,统筹做好治水兴水大文章,加快推进绿色低碳转型。

(十一)以为民之心狠抓民生保障,在打造美丽幸福典范城市上求突破。推进就业扩量提质,办好人民满意教育,打造全省医疗高地,着力解决养老托育问题,健全完善多层次社会保障体系。

(十二)以万全之策狠抓安全发展,在打造市域社会治理现代化标杆城市上求突破。毫不放松抓好疫情防控,全力防范化解重点领域风险,创新完善基层社会治理。

全面加强政府自身建设

旗帜鲜明讲政治 一心为民践宗旨

逢旗必夺勇争先 雷厉风行抓落实

依法行政受监督 清正廉洁守底线