清代,孔子故里曲阜诞生了戏曲作家孔尚任,他创作的昆曲《桃花扇》被誉为“中国戏剧史上的最后一部经典”。孔尚任也由此和《长生殿》作者洪昇,并称为“南洪北孔”而名震剧坛。

清代曲阜还有多位戏曲作家,其中之一就是“红楼戏”改编第一人——孔昭虔。

曹雪芹的小说《红楼梦》一经问世,产生巨大影响,根据小说改编的戏曲也随之诞生,曲阜人孔昭虔创作的昆曲折子戏《葬花》,开了改编《红楼梦》之先河,也由此成为把《红楼梦》搬上戏曲舞台的第一人。

之后,各类改编的“红楼戏”接连不断。这不仅扩大了《红楼梦》的传播与影响,也促进了中国戏曲艺术的发展与繁荣。南开大学编著出版的《红楼梦资料汇编》中,搜集了从清代嘉庆元年到1956年为止的红楼戏曲目三百余出,包括了昆曲、京剧、弹词、秦腔、川剧、越剧、粤剧等29个地方戏曲剧种,排在第一位的,就是孔昭虔改编的昆曲折子戏。

两出《葬花》第一人的历史考究

孔昭虔改编的《葬花》,取材于“黛玉葬花”情节,剧中黛玉的内心独白,将对身世的嗟怨,对落花的眷恋,对“他年依死更谁怜”的伤感,表现得入木三分。《葬花》原稿现存于山东省博物馆,山东省图书馆等藏有抄本,内题“嘉庆丙辰荃溪填词”。嘉庆丙辰,即嘉庆元年(1796年),荃溪是孔昭虔的号。此时,距《红楼梦》抄本出现,已有六十多年,距《红楼梦》小说刻本问世也已五年。

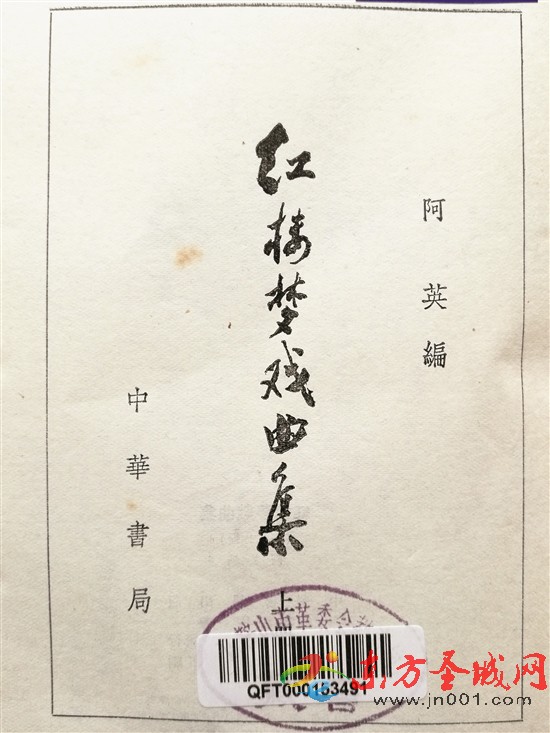

此间出现过众多“黛玉葬花”改编的“红楼戏”。据记载,与孔昭虔同期的江苏泰州监生仲振奎,也创作了昆曲折子戏《葬花》,据说是作于乾隆五十七年(1792年),由此当地也把仲振奎誉为“红楼戏”改编第一人。但是此说没有得到专业人士和权威部门的认可,不仅《红楼梦资料汇编》中把孔昭虔的《葬花》排在第一位,现代作家、文学理论家阿英(钱杏邨)主编的《红楼梦戏曲集》所载清代戏曲作家编撰的十种红楼梦戏曲中,排在第一位的也是孔昭虔编撰的昆曲折子戏《葬花》,而仲振奎创作的昆曲排在第二位,名字也非《葬花》,而是《红楼梦传奇》。据记载,《红楼梦传奇》是仲振奎于嘉庆三年(1798年)改编完成的,共五十六折,内容涵盖了整部《红楼梦》的故事情节。

仲振奎是否早于孔昭虔改编《红楼梦》有待商榷,但毋容置疑的是,即使确有此事,他创作的《葬花》影响力难以企及孔昭虔的《葬花》,既没有传播开来,也没有搬上舞台。因此,学术意义上的孔昭虔作为“红楼戏”改编第一人,当之无愧。只不过与泰州对仲振奎的传播相比,孔昭虔几乎被遗忘了。世人皆知曲阜有个创作戏曲《桃花扇》的孔尚任,而鲜有人知曲阜还有个“红楼戏”改编第一人。

孔昭虔之所以成为“红楼戏”改编的第一人,并不是偶然的,这与他的生活环境和切身经历有着很大的关系。

孔昭虔,字元敬,号荃溪,孔子七十一代孙,生于乾隆四十年(1775年),卒于道光十五年(1835年)。创作《葬花》时,孔昭虔年仅20岁。而在此前的乾隆五十九年(1784年),他还创作了反映戍边征夫之妇思念丈夫的杂剧《荡妇秋思》。两剧不仅皆充满着浓郁的诗意和悲剧气氛,而且文辞典雅,文人气息显著。 这种情调既切合作品表达的主题,也与孔昭虔的身世有关。

少年经历酷似贾宝玉曹雪芹

孔昭虔出生在被誉为“天下第一家”的圣人之家,清代著名学者纪晓岚为孔府大门撰写的对联“与国咸休,安富尊荣公府第;同天并老,文章道德圣人家”,形象地说明了他所在家族作为“公府世家”和“文化世家”的显赫。

孔昭虔曾祖父是孔子六十八代嫡孙、世袭衍圣公孔传铎,祖父是举人出身,曾任军机处行走、户部主事的孔继汾,父亲是曾任翰林院检讨的孔广森,其家庭背景较之曹雪芹及贾宝玉这样的“钟鸣鼎食之家,诗书簪缨之族”有过之而无不及。

孔昭虔锦衣玉食、无忧无虑的少年生活,在十岁时被迫中断,这源于其祖父孔继汾因撰书罹祸。

孔继汾(1721-1786),是六十八代衍圣公孔传铎第四子,自幼博闻强记,谙熟经学,对历朝掌故、庙廷朝仪及金石图像等也都十分熟悉,是一位卓有成就的地方文化学者和经学家。

乾隆十二年(1747年),孔继汾考取丁卯科举人;乾隆十三年,乾隆皇帝来曲阜祭祀孔子,孔继汾充任引驾官,并讲授《中庸》,为乾隆所欣赏,特恩授内阁中书,后入军机处行走,再迁户部广西清吏司主事。

乾隆二十一年(1756年),因涉及袒护庙户及免差碑事,孔继汾被革职。其后致力于孔氏家族史和曲阜地方文献史的研究,著有《阙里文献考》《孔氏家仪》《圣门乐志》《文庙乐舞全谱》《文庙礼器图式》《孔子世家谱》等近二十部著述,为孔府、孔庙和孔林的研究收集保存了大量资料。

乾隆五十年(1785年),因族人孔继戌控告《孔氏家仪》内容逾制,孔继汾被朝廷以篡改《大清会典》之罪发配新疆伊犁服刑。经时为翰林院检讨的次子孔广森多方求助并借贷赎罪后,孔继汾于去新疆的途中被赦免。

蒙受此难后,孔继汾忧愤满腔,不愿返回家乡,遂南游杭州,排忧解愁,抵达不久竟染病不得医治,于乾隆五十一年(1786年)八月客死在友人兼姻亲、著名书法家梁同书家中,享年62岁。

祸不单行,在孔继汾死后的数月内,孔广森因为其父获赦到处奔波,积劳成疾,加之伤心过度,不幸也因病去世,年仅35岁。

孔继汾的罹祸虽有文字狱余威的背景,但最主要的还是因为袒护庙户一事得罪了乾隆皇帝,乾隆对此耿耿于怀,孔继戌的告发只不过起了导火索作用。

祖父蒙难和父亲的早逝,对少年孔昭虔的影响是巨大和深远的。这种悲凉延续到10年后他的戏曲创作中,故他仅有的两部戏曲,都充满了悲剧气氛。

通灵宝黛传承家世文化渊源

孔昭虔之所以成为“红楼戏”改编的第一人,除了家庭的巨大变故,使他与宝黛心灵相通,情感共鸣,产生创作冲动以外,也得益于家族深厚的文化底蕴和浓郁的戏曲艺术氛围。

曲阜孔氏家族特别是衍圣公府,自古就有“诗礼庭训,书香传家”的优良传统,历代不乏文化世家和著名学者,琴棋书画擅长者更是举不胜数。特别是清代前中期,朝廷的尊崇优渥下,衍圣公家族达到鼎盛,家族人丁兴旺,生活安定,致力读书,涌现了一批有影响力的诗文大家、经学家和戏曲家,这其中大都是六十七代衍圣公孔毓圻的后裔,仅孔昭虔近支亲属就有多人,除孔昭虔祖父孔继汾外,还有其父孔广森、伯父孔广林、堂叔祖父孔继涵等二十余人,皆有传世之作,这其中以孔广森和孔继涵最为著名。

孔广森,字众仲,又字撝约,号巽轩,生于乾隆十七年(1752年),卒于乾隆五十一年(1786年),是清代著名经学家、数学家、音韵学家和“八大骈文家”之一,《清史稿·儒林》中有传。

孔广森自幼聪明,才华超人,17岁中举,19岁考取进士,旋即选翰林院庶吉士,三年后散馆授翰林院检讨,年仅23岁。虽然仕途一片光明,但他生性淡泊名利,入仕不久即以母病为由辞官归里,专心于学问研究与著述。因为他非常仰慕汉代经学家郑玄,故为家中书斋起名为“仪郑堂”。

孔广森勤奋好学,少时就拜著名学者戴震与姚鼐为师,对经史、训诂、六书、九数等无不贯通。他创作了诸多功力深厚、具有重大学术价值的著述, 主要有《春秋公羊通义》《大戴礼记补注》《礼学巵言》《经学巵言》《诗声类》《少广正负术内外篇》《仪郑堂骈俪文》等,汇辑成《仪郑堂文集》六十卷和《仪郑堂诗稿》三十一卷。

他享有盛名,不幸早逝,是清代学术界和文学界的一大损失。

孔昭虔的堂叔祖父孔继涵(1739-1783),字体生,一字埔孟,号荭谷,别号南州,于乾隆三十六年(1771年)考取进士,曾任户部河南司主事,兼《日下旧闻考》纂修官。这是一部集历代北京史料及历史掌故之大成的巨作宏著,由乾隆敕命编纂。

孔继涵知识渊博,不仅是一位经学家,还是清代著名藏书家、金石学家、校勘学家、刻书家。他在京师任职7年,既藏书又校书,与京城的著名文人雅士交往甚密。其藏书达数十万卷,在当时与明代山东另一著名藏书家李开先并称“江北二家”。

书香世家和官宦世家的背景,让孔昭虔既有机会较早接触到《红楼梦》这部小说,也奠定了他深厚的文学功底,对他文辞典雅的戏曲风格产生了重大影响。

家族浓郁戏曲艺术氛围的浸润

出身于圣人之家的孔昭虔,之所以年纪轻轻就创作出流传后世的戏曲作品,除了自身的才华,也得益于家族浓郁的戏曲艺术氛围,这在当时的书香世家中极为难得。

在封建时代,与诗词文赋不同,戏曲创作被正统观念视为雕虫小技;而身为儒林表率的衍圣公家族,不仅拥有专门的戏班,还出现了多位戏曲作家,这是有着独特原因的。

作为官宦世家,衍圣公府在明代末期就组建了专门的戏班子,既在节日、祝寿时演出助兴,平时也作为家庭娱乐,同时还把演戏作为接待祭孔朝廷大臣,以及来曲阜朝圣名人雅士的礼遇。

据不完全统计,从清初到民国,衍圣公府的戏班子达二十余个,这在全国大概是皇宫外唯一的一家。特别是清乾隆年间,由于乾隆的大力提倡,全国戏曲创作与演出空前繁荣。衍圣公府的戏班子异常红火,荟集了南北名角,能演出京剧、昆曲、山东梆子等。

在这种环境影响下,衍圣公府的一些子弟和曲阜的一些文人,自然与戏曲接下了不解之缘,涌现了一批戏曲作家,代表人物有孔尚任、孔传鋕、孔广林、顾彩、桂馥、陈见智等。这其中,孔传鋕是六十八代衍圣公孔传铎的三弟,也是孔昭虔的曾叔祖父。

孔传鋕不仅善诗词,工书画,精篆刻,也是一位戏曲作家,有传奇戏文《软羊脂》《软邮筒》和《软锟铻》留存于世,康熙帝曾赐孔传鋕“六艺世家”匾额。

而孔昭虔的伯父孔广林,不仅是位经学家,著有《周礼臆测》《礼仪臆测》等,也是一位精通音律的专家和戏曲作家。他深于曲学,尤精元剧,著有《温经楼游戏翰墨》,收录其四十余年间所撰传奇、杂剧和散曲,今仅存传奇《斗鸡忏》、杂剧《璇玑锦》《女专诸》和《松年长生引》。在这样的环境熏陶下,耳濡目染,奠定了孔昭虔戏曲创作的爱好与基础。

正是这些特殊的家庭背景和个人经历,造就了孔昭虔的折子戏《葬花》。

《红楼梦》写到衍圣公或为改编伏笔

值得一提的是,孔昭虔的家庭背景和早年身世不仅和曹雪芹及《红楼梦》中的贾宝玉有相似之处,而在曹雪芹的笔下,还出现了孔昭虔家族的人物形象——六十九代衍圣公孔继宗,虽然这不过是一个虚拟的人物。

在《红楼梦》第五十三回“宁国府除夕祭宗祠 荣国府元宵开夜宴”中,出现了衍圣公孔继宗题写“贾氏宗祠”匾额及“肝脑涂地,兆姓赖保育之恩;功名贯天,百代仰蒸尝之盛”这副楹联的故事情节。

虽然衍圣公孔继宗是一个虚拟的人物,因为历史上的孔子六十九代嫡孙、孔昭虔堂叔公孔继镬,还没有袭封衍圣公就去世了,接替六十八代衍圣公孔兴燮袭封的是孔继镬之子孔昭焕,袭封衍圣公的时间是乾隆八年,这时《红楼梦》尚未问世,但这段描写足以说明曹雪芹对当时衍圣公府比较熟悉和了解。这也让人们感到孔昭虔成为改编《红楼梦》第一人,在冥冥之中有着一定的机缘。

不唯戏曲,孔昭虔文学造诣深厚

戏曲创作,只是孔昭虔年少时期的爱好之一,他在文学和学术上也造诣颇深。

孔昭虔是清嘉庆道光年间的诗人和词人,其诗词收录在《镜虹吟室集》中。他少有应酬之作,故数量不多,但都属精品,为后世传颂。如《江南道中》和《车中偶成》两诗,选入曾任民国大总统徐世昌主持编纂的清代诗歌总集《清诗汇》,原名《晚晴簃诗汇》中。他虽为高官但同情百姓疾苦,在他诗歌创作中也有体现。如他仿汉乐府的《瘦马行》一诗,流露对底层劳动人民的悲悯、同情,对封建官吏的抨击。对于一个封建高级官员来说,这是极为难得的。

特别是,孔昭虔的《东溟行,送同年齐北瀛编修册封琉球便道归省》一诗,对当代人了解钓鱼岛的历史具有一定价值。

圣裔笔下的中国钓鱼岛

琉球,即现在日本的冲绳县,原为一独立王国,明清时期和中国有着密切的宗藩关系,自明洪武迄至清同治的五百余年,历代琉球国王只有接受中国皇帝的册封才能算数。

有清一代,清朝皇帝先后8次共派出16位特使,前往琉球册封国王。其中嘉庆十三年,时任翰林院编修的福建侯官县(今福州市)人齐鲲,就作为册封使出使琉球。当时不少诗文记载这一史实,如曾作为齐鲲随从的沈复,就撰写了《册封琉球国记略》,后一并收入其《浮生六记》中。

孔昭虔与齐鲲曾为翰林院同年,在齐鲲回家乡时特写此诗相赠,对齐鲲出使琉球一事予以赞颂,诗中有“日月浮沉姑米岭,蛟龙出没钓鱼台”之句。其中的钓鱼台,就是清代对今天钓鱼岛的称谓,台湾地区至今沿用此称。

孔昭虔还善隶书,对古音韵学也颇有研究,曾著《古韵》和《词韵》两书,可惜书未定稿就去世了。他还藏有稀世之宝、宋代金石学家赵明诚和夫人李清照合著《金石录》宋代刻本十卷残存,此书的版本时代曾迷惑学术界三百多年,直到上世纪八十年代,才揭开了身世——南宋淳熙年间龙舒郡斋刻本,是今天可见世上最古老的印刷书籍之一。

此书历经清代和民国藏书名家鲍廷博、江立、赵魏、阮元、韩泰华、潘祖荫等递相收藏,又经著名学者江藩、顾千里、翁方纲、姚元之、洪颐煊、沈涛等先后赏鉴,书上印章、题跋累累,更增加了该书的文化内涵,这其中就钤有“阙里”“孔印昭虔”等印。此书现收藏于上海图书馆,成为该馆镇馆之宝。

孔昭虔在文学艺术领域颇有成就,堪称文学家和戏曲家,但他的一生是以仕途为主。之所以对琉球群岛和钓鱼岛如此清楚,是因为仕途中的一段特殊经历,那就是他曾任台湾兵备道一职。

孔昭虔是嘉庆六年(1796年)辛酉恩科进士,后又考选庶吉士,历任翰林院编修、监察御史、礼部员外郎、江西吉安府知府、福建分巡延建邵道、署福建分巡台湾兵备道、江西督粮道、福建布政使、贵州布政使等职。他为官清政廉明,所到之处政绩卓著。

清代孔氏族人两任台湾最高长官

清道光四年(1824年),孔昭虔由福建延建邵道调署分巡台湾兵备道,加按察使衔,直至道光七年调任江西督粮道,共在台湾任职三年,是当时台湾地区最高军事长官。

据《清史稿·列传一百六十六》记载,孔昭虔为台湾道期间,社会稳定,政绩斐然,主持将台湾的新竹城墙改成砌石城楼,还为台湾府学争取增加了两名名额。巧的是,36年以后,又有一孔氏族人任台湾兵备道一职,此人叫孔昭慈,与孔昭虔同为孔氏家族的大宗户。

孔昭慈,道光十三年(1833年)考取进士,后选为庶吉士,散馆改任知县,先后在广东饶平、福建莆田、沙县担任知县。咸丰六年(1856年)擢升为台湾府知府,咸丰八年(1858年)任按察使分巡台湾兵备道,兼督台湾学政,是这一时期台湾地区的最高领导人。同治元年(1862年)在台湾戴潮春事件中,因兵败城破自杀。《清史稿》将其列入《忠义传》。

现在的人们对孔昭慈父子并不熟悉,但对孔昭慈的一个曾孙知道的就多了,他就是民国年间北京四大名医之一孔凡棣,字伯华,是北平国医学院创始人,为我国中医事业做了很大贡献。

孔昭虔和孔昭慈先后任职清代台湾最高长官的事实,从一个侧面证明了台湾自古就是中国的一部分。

出身翰林显赫之家

孔昭虔还有一个显赫身份,那就是和其父都曾荣膺翰林。

翰林是明清时期翰林院官员的统称,类似于皇帝的文学秘书。翰林是从进士中选拔的,考取进士都犹如登天,考选翰林更是难上加难。一般情况下,每科二三百进士中,只有二三十人,顶多四十余人被选为翰林,因此一个翰林都没有的县为数不少。

翰林不仅是封建时代最高的科举功名,还代表着封建官僚集团的最高文化层次,在学术界和社会上享有崇高声望。对这些精英,朝廷高度重视,礼遇极隆,升迁很快,其地位远高于其他同级乃至品阶更高的官员,是一个清贵、显赫之职。

一个地方有人考选翰林,会成为当地极大的荣耀,还成为当地文化教育发达和繁荣的象征,其住宅也尊为翰林第或太史第。现在保存下来的翰林故居,大都成为当地的文保对象,如浙江乌镇的夏同善故居、绍兴的蔡元培故居、鲁迅的祖宅,都挂有翰林第的招牌,作为当地的文化旅游资源。

无论是“红楼戏”改编第一人的地位,还是翰林的荣耀,官居布政使二品大员的身份,以及担任台湾地区最高军事长官的经历,孔昭虔都是一个值得了解的历史人物。只是由于其祖父孔继汾是获罪之人,按照孔氏家规不能归葬孔林,孔昭虔和其父孔广森也附葬于孔继汾安葬的曲阜城西犁铧店。

孔昭虔居住的老宅,上世纪八十年代列入文保得以保存,但只冠以“孔广森故居”,孔广森与孔昭虔的关系鲜为人知,所以不知道这是孔昭虔的出生地。孔林中有两座孔昭虔为族人题写的墓碑,是山东省博物馆、山东省图书馆等保存的文稿之外,为数不多的记载孔昭虔的历史实物。

①孔昭虔出生地——孔广森故居,2015年被列为山东省文物保护单位,目前正在修缮中

②现代作家、文学理论家阿英编著的《红楼梦戏曲集》(扉页)1977年中华书局出版。此书系作者由古旧书店购得,现藏于其供职的曲阜市图书馆

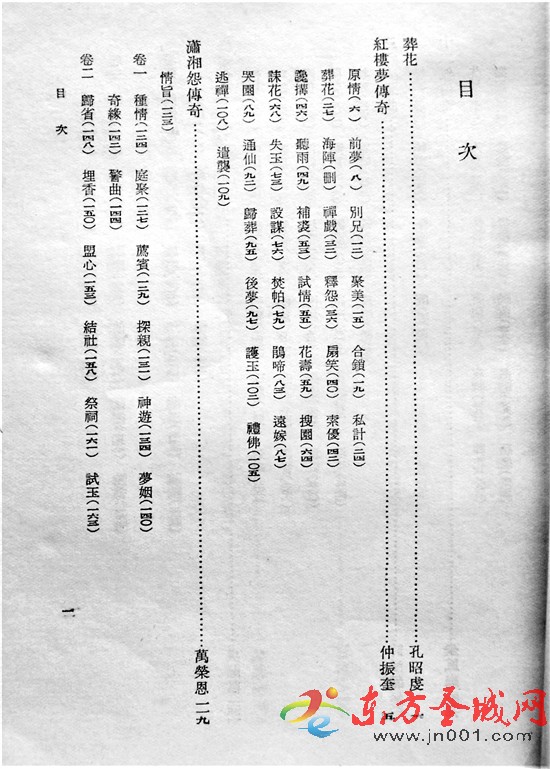

③《红楼梦戏曲集》目录(局部)中,孔昭虔的《葬花》排在第一位,仲振奎的《红楼梦传奇》排在第二位

④《红楼梦戏曲集》中孔昭虔的《葬花》节选(局部)

⑤《孔广森文集》(中国文史出版社出版)

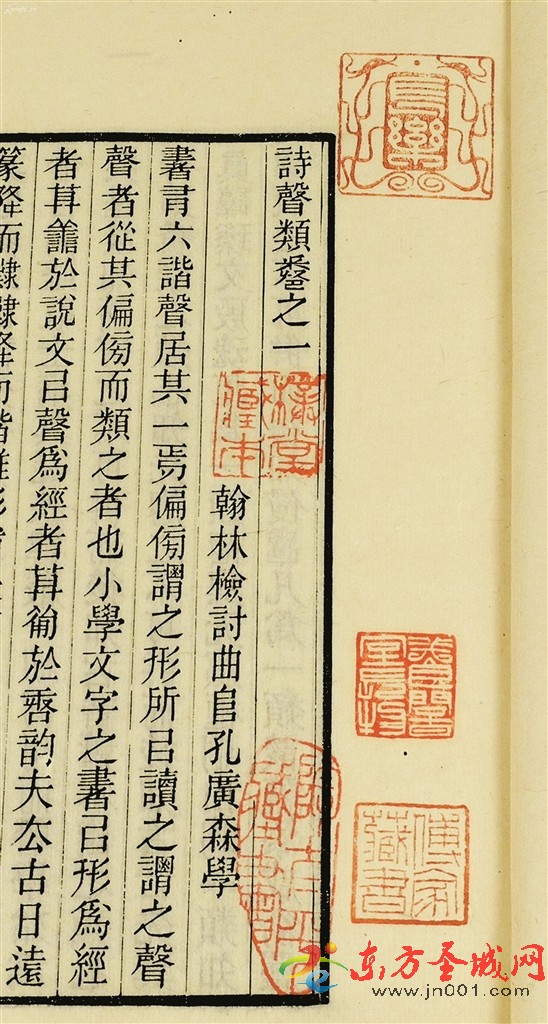

⑥孔广森《诗声类》清代刻本(局部)

⑦孔昭虔清道光三年题碑

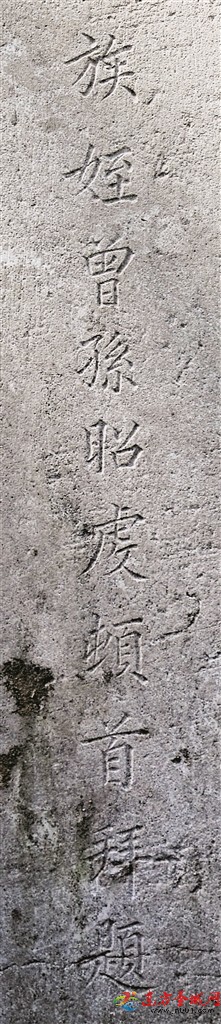

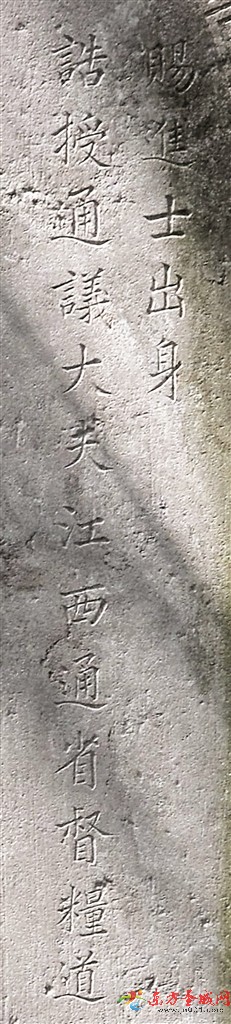

⑧孔昭虔清道光八年题碑