东方圣城网讯(记者 张彦彦)保护生态环境,就是保护生产力。为加快“生态济宁”建设,去年以来,我市继续坚定不移推进绿色发展理念,打出系列“组合拳”,加快主体功能区建设,构建科学合理的城镇化格局、生态安全格局,加大环境治理力度与生态保护修复,生态文明制度体系不断健全,生态文明建设取得了辉煌成就。对此,前来参加“两会”的人大代表、政协委员普遍感到,在济宁这片土地上,我们的生活将迎来更多的美好,那便是,青山、绿水、清新空气。

今年的《政府工作报告》提出了生态立市的战略部署,要求树立“绿水青山就是金山银山”理念,多管齐下增蓝天、保碧水、护净土。科学布局生产、生活、生态三大空间,严守生态、城市开发边界和耕地保护三条红线。这鲜明的阐述让与会代表和委员为之振奋,大家纷纷热议,围绕报告畅所欲言,结合自身实际为全市生态环境发展出谋划策。

铁腕“治污”改善空气质量

在位于任城区的岱庄煤矿煤场旁,有一个视频监控点位,24小时监控煤场降尘措施落实情况。按照规定,煤场每天喷淋降尘次数不得少于6次,如果达不到次数,监控点位将第一时间反映给市智慧环保平台,平台指挥中心就近安排镇街环保站网格管理人员和基层环保网格员赶到现场查看,并反馈情况。

作为一座煤炭资源型城市,空气质量状况一直为群众所关心。

面对日益严峻的环境形势,全市上下以背水一战、壮士断腕的决心,精准施策、综合整治,积极探索“互联网+环保”新路径,打造智慧环保监管平台,实行在线监控与网格化监管体系有机融合,大大提高了环境监管能力和执法效率。

从市环保部门提供的数据来看,去年我市在全省创新构建行业技术导则体系,纳入导则体系进行整治的污染源达到3284家,按照导则要求整改到位2500家、关停784家。98台燃煤机组(锅炉)完成超低排放改造;117家砖瓦企业完成限期治理任务,关停128家砖瓦企业;220家工业企业堆场进行高标准防尘改造;180家加油站实行三级油气回收深度治理; 对5317台燃煤小锅炉进行了取缔或清洁能源改造。在济宁城区周边布设空气自动监测微站175个,在乡镇及化工园区新建空气自动监测站点126个,济宁市空气质量预报和重污染应急管理评估系统建成投用。去年10月份,全市环境空气质量各项指标全面“由负转正”;全年主要污染物PM2.5、PM10、SO2、NO2浓度同比改善11%、12.8%、24.6%、4.7%,环境空气质量综合指数为7.2、同比改善10.8%、改善幅度居全省第5位,“蓝天白云、繁星闪烁”天数245天、同比增加65天、增幅居全省首位,获省生态补偿资金1744万元。

可喜数据的背后是我市铁腕呵护蓝天白云的坚决行动。市政协委员高广勇对此深有体会:“治理环境,要在建立健全环保长效工作机制上下功夫,以持续改善环境质量为主线,加快形成源头严防、过程严管、责任追究的红线管控制度体系,同时要建立科学高效的环境监管网格化机制和环境倒逼产业转型升级机制,真正建设天蓝地绿、山清水秀、生态宜居的‘美丽济宁’。”

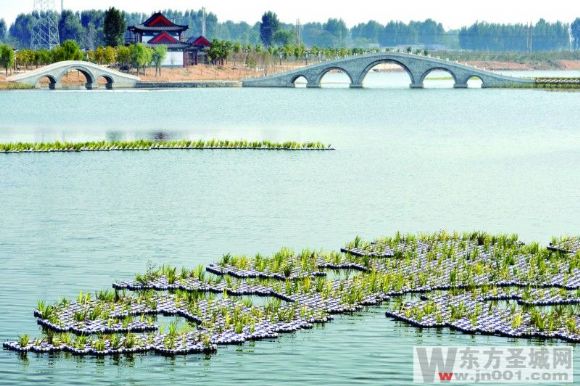

创新举措 守护一城碧水

今年1月1日,我市在拥有地方立法权后制定的地方性法规《济宁市泗河保护管理条例》正式实施,《条例》在全国率先以地方性法规的形式明确了“河长制”模式,规定了泗河沿岸各级政府主要负责人对辖区内河道保护管理的领导责任,对大力提升河道防洪减灾能力、水资源综合利用能力、水生态环境质量和对经济社会发展的保障能力具有十分重要的意义。

作为一个水资源丰富的城市,做好“水文章”,是使命更是责任。

治水是一场攻坚战、持久战。去年以来,我市把水污染防治作为环保工作的重中之重,全流域、全过程、全覆盖、具有北方河湖特点的深度治污体系进一步完善。结合落实国家“水十条”,组织编制了《济宁市水污染防治总体实施方案》。制定实施《济宁市“河长制”优化调整方案》,全市重点河流全部实行河长负责制。全市15个省控及以上河流考核断面、5处湖内监测点位全部稳定达到规划水质目标。我市代表山东接受国家淮河流域水污染防治考核,取得第一名的好成绩,获省委、省政府通报表彰;南四湖流域水环境质量连续14年得到改善,南四湖跻身全国14个水质良好湖泊行列。

人大代表薛兆起表示:“经过多年铁腕整治,我市环境质量得到了很大提升,特别是水和气的治理成果显著。建议政府继续做好水体保护工作,加快推进河道整治进度,实施生态修复工程,做好城市河道治理,同时注重运用市场和法治手段,促进企业更好地履行社会责任,全社会同呼吸、共奋斗,形成合力,以实实在在的成效保护和改善生态环境、造福全体人民。”

宜居宜游 建设绿色城市

人大代表颜秀珍是一名普通的环卫工人,十多年风雨无阻的坚守让她感受到了济宁一点一滴的变化。“建公厕、公园绿地,道路改造等都是市政府切切实实为群众办的实事、好事,城市环境改善了,越来越多的人喜欢到户外活动,群众满意水平也有了明显提升。”

良好的生态环境,是最普惠的民生福祉,是最公平的公共产品。“加强生态环境建设,公路靓化了、空气清新了、河水干净了、乡村变美了,来济宁休闲旅游的人越来越多,人民的幸福感越来越强。”宜居的生态环境让前来参会的代表和委员们都深有感触。如今,走在济宁大地,抬眼望,皆是绝佳的生态画卷。绿浪翻滚、连绵不绝,让人沉醉于这片浓绿之中。

在创建生态宜居的城市过程中,我市城乡面貌发生着显著变化。据统计,近年来,我市新增造林110万亩,森林覆盖率达到30.8%,建成国家级生态乡镇43个,成功实施行政区划调整,中心城区形成“一城五区”发展格局,进入国家2类大城市行列。常住人口城镇化率达到55.3%、提高11.2个百分点,增幅连续4年居全省第1位。实施“精致济宁”系列工程,改造老旧小区180个、11.1万户,建成“四小工程”19个,开工地下综合管廊15.4公里,引水入城项目竣工。泗河综合开发全域启动,济徐高速建成通车,滨河大道全线贯通,新增公路通车里程3116公里,完成农村“户户通”2.2万公里,8成以上行政村通公交。建成美丽乡村示范片区31个,90%以上的村达到环境整洁村标准,城乡环卫一体化经验全国推广,荣获“中国人居环境范例奖”。成功创建全国绿化模范城市,全国双拥模范城市实现七连冠,全国文明城市创建获得提名,国家卫生城市创建顺利通过国家级技术评估。

责任编辑: 李颖 作者:

① 凡本网注明"稿件来源:济宁日报、济宁晚报"的所有文字和图片稿件,版权均属于 济宁日报社和东方圣城网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源: 东方圣城网",违者本网将依法追究责任。

② 本网未注明"稿件来源:济宁日报、济宁晚报"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息的目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改,本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。

③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在一周内速来电或来函与东方圣城网联系。

投稿请至邮箱:jnrbs@163.com

※ 联系电话:(0537)2343210