■本报记者 曹俐 摄影记者 汤伟

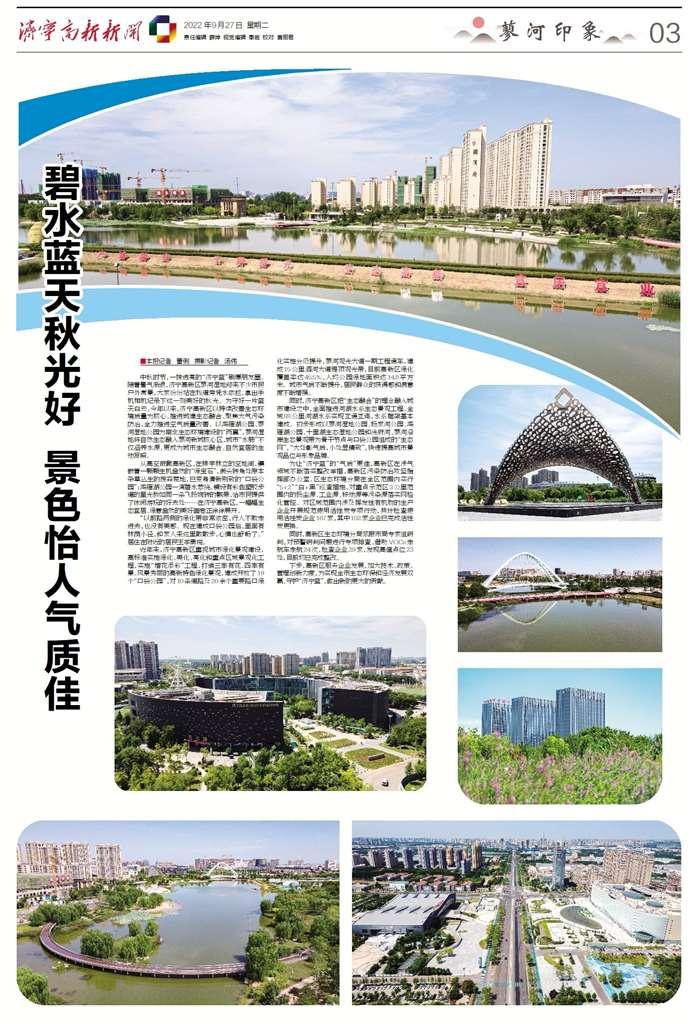

中秋时节,一抹透亮的“济宁蓝”刷爆朋友圈。随着暑气渐退,济宁高新区蓼河湿地迎来不少市民户外赏景,大家纷纷站在栈道旁凭水依栏,拿出手机相机记录下这一刻美好的秋光。为守好一片蓝天白云,今年以来,济宁高新区以持续改善生态环境质量为核心,推进城建生态融合、聚焦大气污染防治,全力推进空气质量改善。以鸿雁湖公园、蓼河湿地公园为南北生态环境建设的“两翼”,蓼河湿地将自然生态融入蓼河新城核心区,城市“水肺”不仅涵养水源,更成为城市生态融合、自然宜居的生动写照。

从高空俯瞰高新区,在楼宇林立的空地间,镶嵌着一颗颗生机盎然的“绿宝石”,街头转角处原本杂草丛生的废弃荒地,已变身清新别致的“口袋公园”;鸿雁湖公园一湾碧水萦绕,铺设有彩色塑胶步道的星光桥如同一条飞扬婉转的飘带,给市民提供了休闲游玩的好去处……在济宁高新区,一幅幅生态宜居、绿意盎然的美好画卷正徐徐展开。

“以前路两侧的绿化带非常浓密,行人不敢走进去,也没有美感。现在建成口袋公园后,里面有林荫小径,和家人来这里散散步,心情也舒畅了。”居住在附近的居民王学勇说。

近年来,济宁高新区重视城市绿化景观建设,高标准实施绿化、美化、亮化和重点区域景观化工程,实施“增花添彩”工程,打造三季有花、四季有景、风景秀丽的高新特色绿化景观,建成开放了19个“口袋公园”,对10条道路及20余个重要路口绿化实施分级提升,蓼河观光大道一期工程通车,建成15公里泗河大道堤顶观光带,目前高新区绿化覆盖率达45.5%,人均公园绿地面积达14.8平方米。城市气质不断提升,居民群众的获得感和满意度不断增强。

同时,济宁高新区把“生态融合”的理念融入城市建设之中,全面推进河湖水系生态景观工程,全域88公里河湖水系实现互通互连,水系框架基本建成。初步形成以蓼河湿地公园、杨家河公园、鸿雁湖公园、十里湖生态湿地公园和洸府河、蓼河沿岸生态景观带为骨干节点与口袋公园组成的“生态网”,“大处彰气质,小处显精致”,快速提高城市景观品位与形象品牌。

为让“济宁蓝”的“气质”更佳,高新区在涉气领域不断落实整改举措,高新区污染防治攻坚指挥部办公室、区生态环境分局在全区范围内实行“5+2”“白+黑”巡查措施,对重点示范区3公里范围内的扬尘源、工业源、移动源等污染源落实网格化管控。对区域范围内涉及挥发性有机物的生产企业开展规范使用活性炭专项行动,共计检查使用活性炭企业167家,其中102家企业已完成活性炭更换。

同时,高新区生态环境分局紧跟市局专家组研判,对预警研判问题进行专项排查,借助VOCs走航车走航24次,检查企业29家,发现高值点位23处,目前均已完成整改。

下步,高新区服务企业发展,加大技术、政策、管理创新力度,为实现全市生态环保和经济发展双赢、守护“济宁蓝”,做出新的更大的贡献。