温故而知新,可以为师矣。——《论语·为政》 学而不思则罔,思而不学则殆。——《论语·为政》

济宁晚报全媒体记者 王仰浩

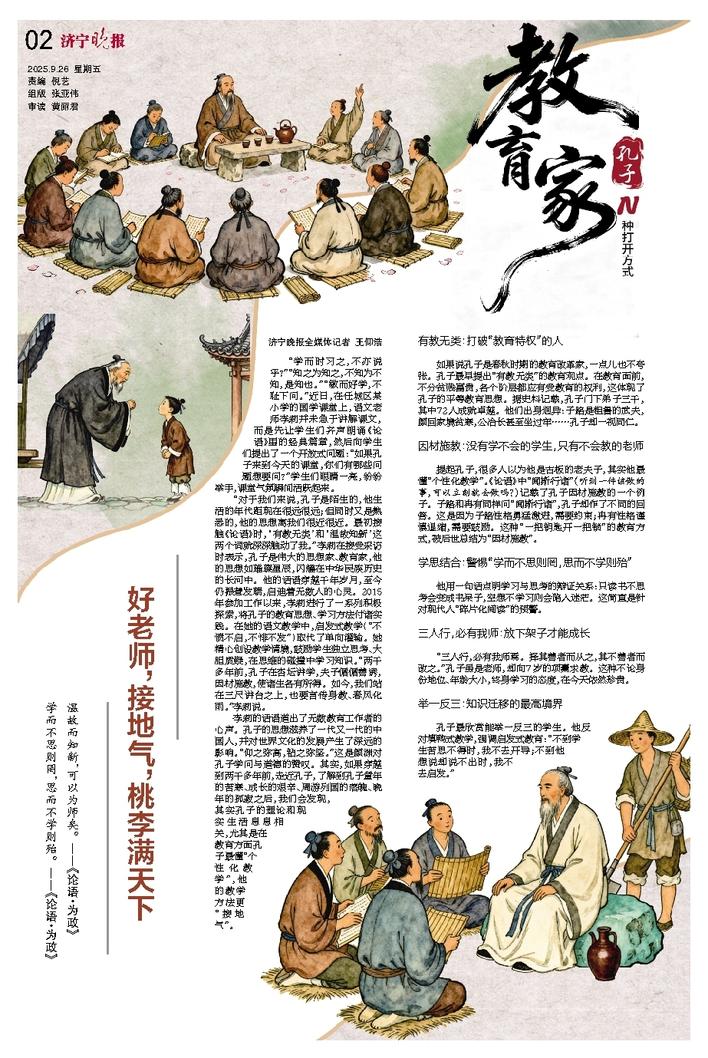

“学而时习之,不亦说乎?”“知之为知之,不知为不知,是知也。”“敏而好学,不耻下问。”近日,在任城区某小学的国学课堂上,语文老师李莉并未急于讲解课文,而是先让学生们齐声朗诵《论语》里的经典篇章,然后向学生们提出了一个开放式问题:“如果孔子来到今天的课堂,你们有哪些问题想要问?”学生们眼睛一亮,纷纷举手,课堂气氛瞬间活跃起来。

“对于我们来说,孔子是陌生的,他生活的年代距现在很远很远;但同时又是熟悉的,他的思想离我们很近很近。最初接触《论语》时,‘有教无类’和‘温故知新’这两个词就深深触动了我。”李莉在接受采访时表示,孔子是伟大的思想家、教育家,他的思想如璀璨星辰,闪耀在中华民族历史的长河中。他的话语穿越千年岁月,至今仍振聋发聩,启迪着无数人的心灵。2015年参加工作以来,李莉进行了一系列积极探索,将孔子的教育思想、学习方法付诸实践。在她的语文教学中,启发式教学(“不愤不启,不悱不发”)取代了单向灌输。她精心创设教学情境,鼓励学生独立思考、大胆质疑,在思维的碰撞中学习知识。“两千多年前,孔子在杏坛讲学,夫子循循善诱,因材施教,使诸生各有所得。如今,我们站在三尺讲台之上,也要言传身教、春风化雨。”李莉说。

李莉的话语道出了无数教育工作者的心声。孔子的思想滋养了一代又一代的中国人,并对世界文化的发展产生了深远的影响。“仰之弥高,钻之弥坚。”这是颜渊对孔子学问与道德的赞叹。其实,如果穿越到两千多年前,走近孔子,了解到孔子童年的苦寒、成长的艰辛、周游列国的落魄、晚年的孤寂之后,我们会发现,其实孔子的理论和现实生活息息相关,尤其是在教育方面孔子最懂“个性化教学”,他的教学方法更“接地气”。

有教无类:打破“教育特权”的人

如果说孔子是春秋时期的教育改革家,一点儿也不夸张。孔子最早提出“有教无类”的教育观点。在教育面前,不分贫贱富贵,各个阶层都应有受教育的权利,这体现了孔子的平等教育思想。据史料记载,孔子门下弟子三千,其中72人成就卓越。他们出身迥异:子路是粗鲁的武夫,颜回家境贫寒,公冶长甚至坐过牢……孔子却一视同仁。

因材施教:没有学不会的学生,只有不会教的老师

提起孔子,很多人以为他是古板的老夫子,其实他最懂“个性化教学”。《论语》中“闻斯行诸”(听到一件该做的事,可以立刻就去做吗?)记载了孔子因材施教的一个例子。子路和冉有同样问“闻斯行诸”,孔子却作了不同的回答。这是因为子路性格勇猛激进,需要约束;冉有性格谨慎退缩,需要鼓励。这种“一把钥匙开一把锁”的教育方式,被后世总结为“因材施教”。

学思结合:警惕“学而不思则罔,思而不学则殆”

他用一句话点明学习与思考的辩证关系:只读书不思考会变成书呆子,空想不学习则会陷入迷茫。这简直是针对现代人“碎片化阅读”的预警。

三人行,必有我师:放下架子才能成长

“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。”孔子虽是老师,却向7岁的项橐求教。这种不论身份地位、年龄大小,终身学习的态度,在今天依然珍贵。

举一反三:知识迁移的最高境界

孔子最欣赏能举一反三的学生。他反对填鸭式教学,强调启发式教育:“不到学生苦思不得时,我不去开导;不到他想说却说不出时,我不去启发。”