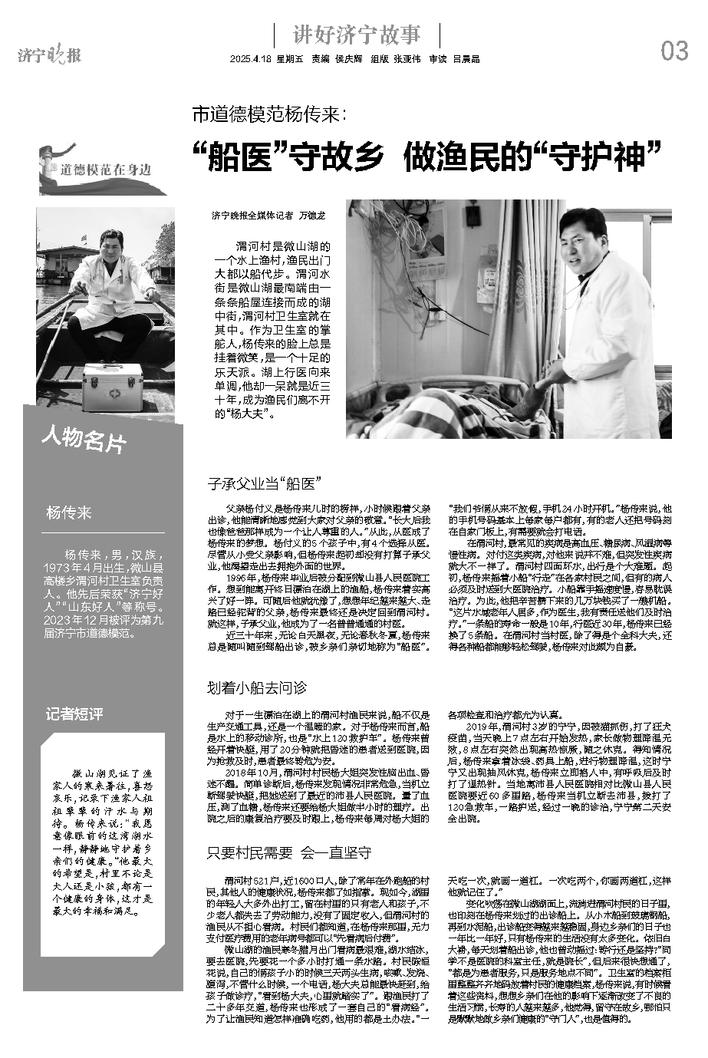

人物名片

杨传来,男,汉族,1973年4月出生,微山县高楼乡渭河村卫生室负责人。他先后荣获“济宁好人”“山东好人”等称号。2023年12月被评为第九届济宁市道德模范。

济宁晚报全媒体记者 万德龙

渭河村是微山湖的一个水上渔村,渔民出门大都以船代步。渭河水街是微山湖最南端由一条条船屋连接而成的湖中街,渭河村卫生室就在其中。作为卫生室的掌舵人,杨传来的脸上总是挂着微笑,是一个十足的乐天派。湖上行医向来单调,他却一呆就是近三十年,成为渔民们离不开的“杨大夫”。

子承父业当“船医”

父亲杨付义是杨传来儿时的榜样,小时候跟着父亲出诊,他能清晰地感觉到大家对父亲的敬意。“长大后我也像爸爸那样成为一个让人尊重的人。”从此,从医成了杨传来的梦想。杨付义的5个孩子中,有4个选择从医。尽管从小受父亲影响,但杨传来起初却没有打算子承父业,他渴望走出去拥抱外面的世界。

1996年,杨传来毕业后被分配到微山县人民医院工作。想到能离开终日漂泊在湖上的渔船,杨传来着实高兴了好一阵。可随后他就犹豫了,想想年纪越来越大、走路已经驼背的父亲,杨传来最终还是决定回到渭河村。就这样,子承父业,他成为了一名普普通通的村医。

近三十年来,无论白天黑夜,无论春秋冬夏,杨传来总是随叫随到驾船出诊,被乡亲们亲切地称为“船医”。“我们爷俩从来不放假,手机24小时开机。”杨传来说,他的手机号码基本上每家每户都有,有的老人还把号码刻在自家门板上,有需要就会打电话。

在渭河村,最常见的疾病是高血压、糖尿病、风湿病等慢性病。对付这类疾病,对他来说并不难,但突发性疾病就大不一样了。渭河村四面环水,出行是个大难题。起初,杨传来摇着小船“行走”在各家村民之间,但有的病人必须及时送到大医院治疗。小船靠手摇速度慢,容易耽误治疗。为此,他把辛苦攒下来的几万块钱买了一艘机船。“这片水域老年人居多,作为医生,我有责任送他们及时治疗。”一条船的寿命一般是10年,行医近30年,杨传来已经换了5条船。在渭河村当村医,除了得是个全科大夫,还得各种船都能够轻松驾驶,杨传来对此颇为自豪。

划着小船去问诊

对于一生漂泊在湖上的渭河村渔民来说,船不仅是生产交通工具,还是一个温暖的家。对于杨传来而言,船是水上的移动诊所,也是“水上120救护车”。杨传来曾经开着快艇,用了20分钟就把昏迷的患者送到医院,因为抢救及时,患者最终转危为安。

2018年10月,渭河村村民杨大姐突发性脑出血、昏迷不醒。简单诊断后,杨传来发现情况非常危急,当机立断驾驶快艇,把她送到了最近的沛县人民医院。量了血压,测了血糖,杨传来还要给杨大姐做半小时的理疗。出院之后的康复治疗要及时跟上,杨传来每周对杨大姐的各项检查和治疗都尤为认真。

2019年,渭河村3岁的宁宁,因被猫抓伤,打了狂犬疫苗,当天晚上7点左右开始发热,家长做物理降温无效,8点左右突然出现高热惊厥,随之休克。得知情况后,杨传来拿着冰袋、药具上船,进行物理降温,这时宁宁又出现抽风休克,杨传来立即掐人中,有呼吸后及时打了退热针。当地离沛县人民医院相对比微山县人民医院要近60多里路,杨传来当机立断去沛县,拨打了120急救车,一路护送,经过一晚的诊治,宁宁第二天安全出院。

只要村民需要 会一直坚守

渭河村521户,近1600口人,除了常年在外跑船的村民,其他人的健康状况,杨传来都了如指掌。现如今,湖里的年轻人大多外出打工,留在村里的只有老人和孩子,不少老人都失去了劳动能力,没有了固定收入,但渭河村的渔民从不担心看病。村民们都知道,在杨传来那里,无力支付医疗费用的老年病号都可以“先看病后付费”。

微山湖的渔民寒冬腊月出门看病最艰难,湖水结冰,要去医院,先要花一个多小时打通一条水路。村民陈恒花说,自己的俩孩子小的时候三天两头生病,咳嗽、发烧、腹泻,不管什么时候,一个电话,杨大夫总能最快赶到,给孩子做诊疗,“看到杨大夫,心里就踏实了”。跟渔民打了二十多年交道,杨传来也形成了一套自己的“看病经”。为了让渔民知道怎样准确吃药,他用的都是土办法。“一天吃一次,就画一道杠。一次吃两个,你画两道杠,这样他就记住了。”

变化吹荡在微山湖湖面上,流淌进渭河村民的日子里,也印刻在杨传来划过的出诊船上。从小木船到玻璃钢船,再到水泥船,出诊船变得越来越稳固,身边乡亲们的日子也一年比一年好,只有杨传来的生活没有太多变化。依旧白大褂,每天划着船出诊,他也曾动摇过:转行还是坚持?“同学不是医院的科室主任,就是院长”,但后来很快想通了,“都是为患者服务,只是服务地点不同”。卫生室的档案柜里整整齐齐地码放着村民的健康档案,杨传来说,有时候看着这些资料,想想乡亲们在他的影响下逐渐改变了不良的生活习惯,长寿的人越来越多,他觉得,留守在故乡,哪怕只是默默地做乡亲们健康的“守门人”,也是值得的。

记者短评

微山湖见证了渔家人的寒来暑往,喜怒哀乐,记录下渔家人祖祖辈辈的汗水与期待。杨传来说:“我愿意像眼前的这湾湖水一样,静静地守护着乡亲们的健康。”他最大的希望是,村里不论是大人还是小孩,都有一个健康的身体,这才是最大的幸福和满足。