济宁晚报全媒体记者 刘伟栋

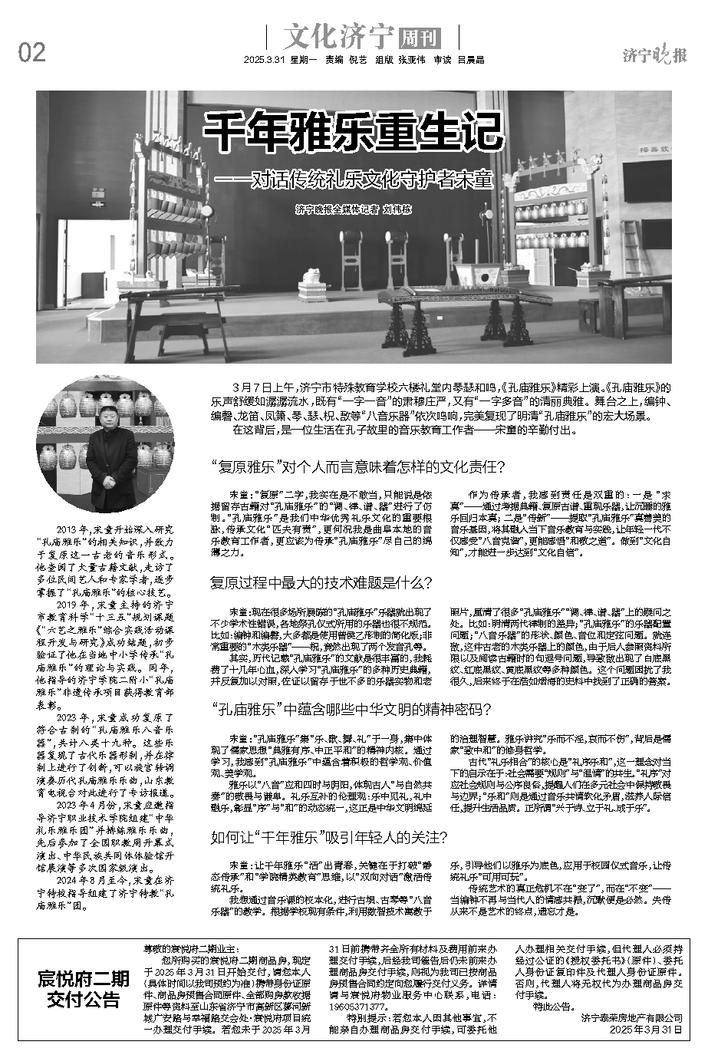

3月7日上午,济宁市特殊教育学校六楼礼堂内琴瑟和鸣,《孔庙雅乐》精彩上演。《孔庙雅乐》的乐声舒缓如潺潺流水,既有“一字一音”的肃穆庄严,又有“一字多音”的清丽典雅。舞台之上,编钟、编磬、龙笛、凤箫、琴、瑟、柷、敔等“八音乐器”依次鸣响,完美复现了明清“孔庙雅乐”的宏大场景。

在这背后,是一位生活在孔子故里的音乐教育工作者——宋童的辛勤付出。

“复原雅乐”对个人而言意味着怎样的文化责任?

宋童:“复原”二字,我实在是不敢当,只能说是依据留存古籍对“孔庙雅乐”的“调、律、谱、器”进行了仿制。“孔庙雅乐”是我们中华优秀礼乐文化的重要根脉,传承文化“匹夫有责”,更何况我是曲阜本地的音乐教育工作者,更应该为传承“孔庙雅乐”尽自己的绵薄之力。

作为传承者,我感到责任是双重的:一是 “求真”——通过考据典籍、复原古谱、重现乐器,让沉睡的雅乐回归本真; 二是“传新”——提取“孔庙雅乐”真善美的音乐基因,将其融入当下音乐教育与实践,让年轻一代不仅感受“八音克谐”,更能感悟“和敬之道”。做到“文化自知”,才能进一步达到“文化自信”。

复原过程中最大的技术难题是什么?

宋童:现在很多场所展陈的“孔庙雅乐”乐器就出现了不少学术性错误,各地祭孔仪式所用的乐器也很不规范。比如:编钟和编磬,大多都是使用曾侯乙形制的简化版;非常重要的“木类乐器”——柷,竟然出现了两个发音孔等。

其实,历代记载“孔庙雅乐”的文献是很丰富的,我耗费了十几年心血,深入学习“孔庙雅乐”的多种历史典籍,并反复加以对照,佐证以留存于世不多的乐器实物和老照片,厘清了很多“孔庙雅乐”“调、律、谱、器”上的疑问之处。比如:明清两代律制的差异;“孔庙雅乐”的乐器配置问题;“八音乐器”的形状、颜色、音位和定弦问题。就连敔,这件古老的木类乐器上的颜色,由于后人参照资料所限以及阅读古籍时的句逗号问题,导致敔出现了白底黑纹、红底黑纹、黄底黑纹等多种颜色。这个问题困扰了我很久,后来终于在浩如烟海的史料中找到了正确的答案。

“孔庙雅乐”中蕴含哪些中华文明的精神密码?

宋童:“孔庙雅乐”集“乐、歌、舞、礼”于一身,集中体现了儒家思想“典雅有序、中正平和”的精神内核。通过学习,我感到“孔庙雅乐”中蕴含着积极的哲学观、价值观、美学观。

雅乐以“八音”应和四时与阴阳,体现古人“与自然共奏”的敬畏与谦卑。礼乐互补的伦理观:乐中见礼,礼中融乐,彰显“序”与“和”的动态统一,这正是中华文明绵延的治理智慧。雅乐讲究“乐而不淫,哀而不伤”,背后是儒家“致中和”的修身哲学。

古代“礼乐相合”的核心是“礼序乐和”,这一理念对当下的启示在于:社会需要“规则”与“温情”的共生。“礼序”对应社会规则与公序良俗,提醒人们在多元社会中保持敬畏与边界;“乐和”则是通过音乐共情软化矛盾,滋养人际信任,提升生活品质。正所谓“兴于诗、立于礼、成于乐”。

如何让“千年雅乐”吸引年轻人的关注?

宋童:让千年雅乐“活”出青春,关键在于打破“静态传承”和“学院精英教育”思维,以“双向对话”激活传统礼乐。

我想通过音乐课的校本化,进行古埙、古琴等“八音乐器”的教学。根据学校现有条件,利用数智技术寓教于乐,引导他们以雅乐为底色,应用于校园仪式音乐,让传统礼乐“可用可玩”。

传统艺术的真正危机不在“变了”,而在“不变”——当编钟不再与当代人的情感共振,沉默便是必然。失传从来不是艺术的终点,遗忘才是。