诗仙李白、诗圣杜甫曾有两次相聚,其中一次为天宝四年(745年)在济宁境内的相遇,他们携手同游、同吃、同住。由此,杜甫怀念李白的遗诗近二十首,李白也深深地怀念起杜甫,留诗数首,相忆相赠。

文学大师闻一多先生,曾将孔子见老子,即儒家创始人孔子、道家创始人老子的相会,以及李杜相会同称“双曜相聚”,以为这是中国历史上的两次重大事件。“曜”为日、月,亦即青天里太阳、月亮聚首,双曜宇宙,人类定是香火祭天,惊叹而又祈祷,震天动地。“双曜”划出的太空光辉,已成为济宁永久的文化遗产,倍受历代珍视。

据历代考证,李白62年的人生,有4个居住地具有地标意义。

其一是25岁之前,青少年时代的居住地四川江油,史称李白故里;其二是“蹉跎十年”并娶妻的客居地湖北安陆;其三是“寄家东鲁”,正处诗歌创作旺盛期的山东济宁市域;第四是李白终老之地,长江岸边的安徽当涂。

李白寄家东鲁,始于开元二十四年(736年),由湖北安陆而来。“我家寄东鲁”,是说李白把家眷安置济宁,只身云游四方做自己的事。

乾元二年(579年),李白托付友人武谔,将儿子伯禽等家眷,由东鲁接往安徽当涂团聚,前后在济宁寄家23年。“东鲁”是李白诗中常用的地名,指国都长安之东的鲁地。

精细考证诗中名物发现,东鲁就是今天的济宁地域,或指唐代的鲁郡辖区。“我家寄东鲁”(《寄东鲁二稚子》),另说“我家寄在沙丘旁,三年不归空断肠(《送萧三十一之鲁中兼问稚子伯禽》);又有西去长安之前,在曲阜南陵话别家人,“呼童烹鸡酌白酒”,儿女恋恋不舍,“儿女嬉笑牵人衣”的描述(《南陵别儿童入京》)。

唐代人的《甘泽谣》及唐代沈光《李太白酒楼记》,又可以作为史证。李白“寄家东鲁”23年的居住地点有两处,一为任城县城(今济宁市区),二为鲁郡(今兖州区)东门外泗河金口坝东端的“沙丘旁”。

尤其“沙丘旁”的确认,是近三十年来的最新发现。沙丘,在今兖州泗河金口坝东及其东南十余个村庄坐落地,包括粉店、牛场、依仁、古路沟、五福庄(原许家村、胡家街、小苑庄)、大果庄、小果庄、赵家庄、西郭庄、陋地村等12个村庄。这些村庄地处金口坝东南3公里之内,清代康熙、光绪年间《滋阳县志》称这里为“北沙堆社”,属滋阳县地,古瑕丘县域。

此地是沂泗二河的交汇处,泗河南去西折的外拐点,上游泥沙下泄成为沙丘堆积,元代有沙丘院,至今仍为沙土地。而金口坝是横截泗河而建成的坝上桥梁,下置石门泄水,现为五洞,约始建于汉代,成为鲁南跨越泗河,尤其是前往曲阜祭孔必经的东西向千年大道,自古繁华。坝东南约2.5公里地为“尧祠”旧址,今名章枣村,唐代《元和郡县志》兖州瑕丘条载:“尧祠,在县东南七里洙水之右”。

李白诗中的许多地名,均在这一带:沙丘、石门(金口坝即泄水石门)、尧祠、泗水。这里又是鲁郡门东、鲁东门外,也有沙丘旁的南陵(今济宁曲阜市陵城村),在石门东5公里。李白病中去尧祠南参加宴会,送窦薄华还西京。“角巾微服尧祠南”,是说他的家就在尧祠边、沙丘旁。

繁华的金口坝大道旁,因为明代万历三十七年(1609年)鲁王府修建的兖州“鲁虹”南大桥,及1972年修通的327国道兖州北大桥,替代了至曲阜、至邹城孔孟故里的泗河金口坝古道路,才使李白寄家处的交通干道一带陷入寂寥,繁华不再。沙丘所在的清代北沙堆社12个村庄中的11个,已在1951年春季划归曲阜市陵城区,陋地村划归兖州市兴隆区。

杜甫曾两次来东鲁探亲,首次约在开元二十四年(736年),第二次在天宝四年(745年),探望任职兖州司马的父亲杜闲。首次居留的时间较长,第二次来东鲁时与李白相聚,此地留诗8题9首。

李白、杜甫敬畏孔孟之乡灿烂的古老文化,熟知这里悠久的历史,酷爱这里充满人文气息的乡风民俗。曾饱餐这里优美的山水田园风光,各与亲眷亲族相聚、相亲、相爱、相惜,并久久怀念东鲁之地的岁月。

李杜诗文直言的鲁地行政区域,包括了今天济宁市的任城区、兖州区、、曲阜市、邹城市、汶上县、金乡县及山东省内的部分县市。

古今读书壮游者尽知且仰慕的济宁

济宁历史悠久,文化积淀深厚,城市发达较早。李白、杜甫诗作及生活中,汲取了大量当地人文素材。

1.李白杜甫诗中的地名人名

李白在东鲁的人际交往中,有任城主簿卢潜、鲁郡都督李辅、任城酒楼掌柜贺兰氏,官场朋友窦薄华、狄博通、薛九、裴仲堪、韦八、吴五、范侍卿(范居士)、刘长史、梁四、法曹刘九及在徂徕山隐居的韩准、裴政、张叔明、陶沔、孔巢父等。李白提到儿女的名字,则与东鲁人文有关。

伯禽,平阳 天宝七年,李白云游金陵已两年,与友人杨燕话别,作《送杨燕之东鲁》:“二子鲁门东,别来已经年。因君此中去,不觉泪如泉”。天宝八年,李白又写诗《寄东鲁二稚子》:“娇女字平阳,折花倚桃边。折花不见我,泪下如流泉。小儿名伯禽,与姊亦齐肩。双行桃树下,抚背复谁怜?”这年又托人探家说:“君行既识伯禽子,应驾小车骑白羊”,深深地思念着孩子。

李白为儿子取名伯禽,女儿取名平阳,正是长于东鲁之见证。济宁是中华传统文化发祥之地,人出生时取个小名(乳名),入学再起大名。

李白之子乳名颇黎,大名伯禽;女儿乳名明月奴,大名平阳。平阳是古代地名,在李白寄家沙丘之南15公里处,今济宁邹城市平阳寺村西古城旧址,秦代、两汉、魏晋、北朝长达800年设南平阳县,古称“尧都平阳”。

女儿取名平阳,正是李白对亲身经历的回忆与纪念。伯禽是西周初年周公长子的名号,他是鲁人的祖先、第一代鲁公。李白为儿子起名伯禽,郭沫若在《李白与杜甫》中深感大惑不解:“伯禽应是西周初年周公旦的长子鲁公的名号,李白何至以古人的名字来名自己的幼儿?”

李白寄家鲁地,不可能不了解鲁国的历史,生子以居地鲁国首封国君名字取名,乃望子成龙之愿,也未尝不可。常人却不会如此狂妄,这也恰如其分地印证了李白“我本楚狂人”的个性。

太昊,郑均 李白寄家任城,写有《任城县厅壁记》。这篇文章写在任城县厅堂之上,故称《厅壁记》。隋唐时期,书写厅壁记是为各级衙门的习俗。《任城县厅壁记》讲述了任城县的概况,称颂了县令贺公的政绩,对于今人了解唐代的任城县,鉴赏李白的经典散文,具有十分珍贵的史料价值。

《任城县厅壁记》中,说任城县乃“青帝太昊之遗墟,白衣尚书之旧里”。青帝太昊,又称伏羲,亦作伏牺,为三皇之首,史称人祖,是中华民族的始祖,距今约六千年。

伏羲氏族集团初期活动区域,在今鲁南至豫东一带。春秋时期,太昊后裔建立的4个同姓古国仍存。《左传·僖公二十一年》说:“任、宿、须句、颛臾,风姓也,实司太昊与有济之祀”,是说任(今济宁)、宿、 须句(今东平)、颛臾(今平邑)4个国家祭祀的祖先是太昊,祭祀的河神是济水之神。因此说,太昊是济宁人的直系祖先,济宁是“太昊之遗墟”。

“白衣尚书之旧里”,按《辞海》说,“白衣尚书”是指东汉任城人郑均,为郑均的专用名词。郑均官至尚书,以廉洁著称,而退休之后依然清贫。汉章帝元和二年(85年),皇帝前往曲阜祭孔,途经任城,专程看望退休在家的郑均。“敕赐尚书禄以终其身”,是说郑均已成为一介平民,皇帝赐他一生享受尚书的俸禄。

汉代百姓穿白衣,因郑均身着白衣享受尚书待遇,故称“白衣尚书”。还规定,每逢中秋,地方官吏要慰问郑均:“赐羊一头,酒二斗,终其身”。郑均奉劝哥哥为官养廉,在长兄去世后养老嫂、教侄儿。后人纪念郑均的“白衣堂”祠宇,民国间坍塌,而地名仍在。《济宁直隶州续志·名胜》引明代《通志》说:“郑均庄在州南一里,白衣尚书故里也,今呼为东郑庄”。

《厅壁记》也说,任城“汉则名王分茅,魏则天人列土”。分茅、列土是指汉魏曾分封亲王于任城国,驻任城县。东汉元和元年(84年),刘秀的孙子、东平国宪王刘苍的儿子刘尚被封为任城王,传五王而国绝。曹操也将自己的儿子曹彰封为任城王,设立任国。

李白笔下的任城县“农无游手之夫”“ 物不知化,陶然自春”,一派欣欣向荣,欣然向上的景象。尤其是“杼轴和鸣,机罕颦哦之女”,是说女人们都忙着纺线织布,织机声声,没有时间扯闲事。李白在金乡听到了“百里鸡犬静,千庐机杼鸣”(《赠范金乡二首》),在汶上看到的“鲁人重织作,机杼鸣帘栊”(《五月东鲁行答汶上翁》),在曲阜南陵之夜遇到了“鲁女惊莎鸡,鸣机应秋节”( 《 酬张卿夜宿南陵见赠》)。莎鸡也称促织、蛐蛐、蟋蟀,蛐蛐的叫声与室内的织布机声响,汇成秋季深夜的动人交响曲……李白的诗篇,为我们展现出唐代济宁男耕女织的社会生活业态。

鲁朱家 李白《早秋赠裴十七仲堪》云:“历抵海岱豪,结交鲁朱家”,是说拜访过不少齐鲁豪杰,专门结交鲁国朱家那样的侠客。朱家,西汉早期鲁县(今济宁曲阜市)人,事迹见于《史记·游侠列传》。朱家一生中,掩护解救的豪士多达百人,救过的平民百姓难以数计。朱家从来不夸耀,以为是应该做的,唯恐别人报答。《史记》说:“专趋人之急,甚已之私”,他被称作中国侠士的祖师。汉代的季布,曾是项羽手下的战将,杀过不少汉师官兵,曾与刘邦结仇。汉政权建立后,通缉捉拿季布,而朱家此时以买奴隶为名,将季布藏于家中,之后通过汝阴侯滕公,阐明杀之留之的利害。刘邦赦免了他,季布又为汉王朝服务,先封郎中,官至河东太守,成为汉初名臣。由此,朱家声誉更高,“自关以东,莫不延颈愿交焉”。

鲁郡·鲁城 李白诗中使用的“鲁”字地名较多,如东鲁、鲁郡、鲁城、鲁门东、鲁东门等。

西周初年建立鲁国,国都曲阜。战国鲁地亡于楚后,直至秦、汉、魏晋南北朝均设鲁县于曲阜,汉代还设鲁国于曲阜。三国、两晋、南北朝、隋唐时期设鲁郡,建制达六百多年。隋代大业二年(606年),郡治由曲阜迁往兖州,兖州成为鲁郡驻地,唐初为兖州,天宝元年又改为鲁郡。

唐代鲁郡辖10县:瑕丘、曲阜、乾封、泗水、邹县、任城、龚丘、金乡、鱼台、莱芜。李白的即景诗,写于泗水岸畔的鲁东门、鲁门东,或直接命题鲁郡的,一般是指鲁郡城东、城东门,其余的是指曲阜鲁故城。因曲阜鲁故城与兖州鲁郡城一东一西,相距15公里,应以诗意确认“鲁”城指的是今天济宁的曲阜还是兖州。李白“送客”中的六首诗如:《送鲁郡刘长史迁弘农长史 》《鲁郡东石门送杜二甫》等,鲁郡指的是当时的兖州郡城。

中都·汶阳 当代人对这两个地名较为生疏,然而李白诗中都有涉及。中都即今济宁市汶上县,李白留有《鲁中都东楼醉起作》《别中都名府兄》等诗5首。

汶上在春秋战国时期为鲁国中都邑,孔子曾在此任中都宰。唐宋两代设立中都县,金代改称汶上县。唐代627年、金代1153年,短期内设在汶上的汶阳县,是中都县的临时更名;而设置时间更长的汶阳县地域,在今济宁市的曲阜市、泗水县之间;西汉、东汉、曹魏、两晋、南北朝时期的汶阳县,设置达870多年,县治当在庚宗。古诗中的汶阳川,是指广阔的汶阳平原,一如“一马平川”用词。

2.学人耳熟能详的鲁地经典

在李白的诗中,涉及了孔孟之乡济宁的部分典故。

曲阜大庭库 李白诗作《大庭库》曰:“朝登大庭库,云物何苍然。莫辨陈郑火,空霾邹鲁烟……”。传说炎帝名大庭。杜预注:“大庭氏,古国名,在鲁城内。鲁于此处作库”。库是当时庞大的建筑,故《左传·昭公十八年》记载,因有烟雾,梓慎便登上大庭库往西望去,说是“陈、郑、宋、卫(今在河南省)皆火”。没过几天,果然有人来报,陈、郑火灾。

据多种文献记载,大庭库在鲁城内,约当今周公庙一带的高亢之处。李白熟知春秋时期在古帝旧址建起的大庭库,及当时看到的陈郑烟火,故来寻访旧址,怀古忆旧。但他看到的已是一片空地,“云物何苍然”,炎帝的宏图大业已湮灭,故而“叹息满山川”。

海鸟爰居 李白《赠任城卢主簿潜》五言古体诗云:

“海鸟知天风,窜身鲁门东。临觞不能饮,矫翼思凌空。

钟鼓不为乐,烟霜谁与同?归飞未忍去,流泪谢鹓鸿。”

历代注家多以此作为李白的“自喻诗”,认为李白将自己比作海鸟。而文献记载,鲁僖公元年(前659年),有一种叫“爰居”的大海鸟,停在鲁国都城的东门外,三天也不飞走。国相臧文仲派国人准备了丰富的食物与祭品,祭祀海鸟,海鸟不吃不用,无福享受这种超规模的待遇,只想凌空高飞,寻找自己的天地。在《赠任城卢主簿潜》中,李白慨叹海鸟爰居的遭遇。古人考证,当时的大海风浪掀掉了鸟巢,所以爰居离别大海飞来鲁城。

冶长非罪,尼父无猜 李白作为永王李璘的幕府,在安史之乱中受牵连入狱浔阳。“冶长非罪,尼父无猜”一句,取自狱中所写《上崔相百忧章》,投给左丞相崔焕,并希望有人捎给远在东鲁的子女。

这一典故,来自南朝学者黄侃《论语义疏》。冶长指的是孔子弟子、女婿公冶长,尼父即孔子。公冶长,齐人(一说鲁人),能听懂鸟语。一天从卫国返回鲁国,一群鸟正在乱叫,一只鸟说路上有个死人,快去吃;再往前走,遇着一位妇人正在嚎哭找儿子。公冶长根据鸟语所云死者的地点告诉她,妇人总算找到了死去的儿子。

公冶长作为嫌疑人被投入大牢,虽经辩解无济于事。狱吏说,如果真懂鸟语就放了他。一天,狱中的公冶长又听到,一群麻雀互相呼叫说,快到北水塘边吃粮食,那里有辆运粮车翻了。公冶长即刻上报,狱卒派人前去,果然如此,就释放了他。

公冶长善鸟语是真,对此孔子“无猜”,经过长期考察,就把女儿嫁给了公冶长。由此,《论语·公冶长》写入了孔子的评价:“虽在缧绁之中,非其罪也”。李白也借此典故洗刷内心的屈辱,赞扬“尼父无猜”的可贵。

李白寄家孔孟之乡23年,且少年读过孔孟书,虽然崇尚道教而反叛传统,但在诗作中仍提及孔子三十余次,有孔圣、圣人、宣父、尼父、孔丘、东家丘等称谓,孔子是中国人无法回避的景形与光辉。

谗言三及慈母惊 李白《答王十二寒夜独酌有怀》一诗,写到了人间的是是非非,其中一句涉及曾子的故事:“曾参岂是杀人者?谗言三及慈母惊”,故事见于《战国策》。说曾参注重修身,深得母亲与社会的信任。

一天,曾母正在织布,有人跑来说:你儿子曾参杀人了。曾母依然织布。又一个人跑来说:你的儿子杀人了。曾母泰然处之,仍在织布。第三个人又来说:你的儿子曾参杀人了。曾母这才震惊,离开织布机。寻到儿子,曾母才知,是与儿子同名的乡邻杀了人。这一故事名为《曾母投杼》,后人以此总结为“谗言三及慈母惊”,又有俗语“谣言千遍成真理”。可见,谗言、谣言对信誉和正义的严重伤害,不得不防。

焚券市义说冯谖 李白《送薛九被馋去鲁》一诗,叙说了春秋末年四公子平原君、信陵君、春申君、孟尝君的得失,以及成就与失败的原因,劝说薛九看透大势,“尔去且勿喧,桃李竟何言”。

其中,“孟尝习狡兔,三窟赖冯谖”,指的就是济宁人冯谖的故事。冯谖,后人写作冯“驩”,简体字为“欢”,即他的封地家乡“仲虺城”,今名欢城,在济宁市微山县北约15公里处。

典故出自《战国策·齐策》,说的是孟尝君礼贤下士,得门客三千,谋士与鸡鸣狗盗之徒皆有,成为孟氏手下的智囊团,冯谖就在其中。

孟尝君是齐国贵族,名田文,战国初年薛邑成为其封地。孟氏想找一名会算账的食客代他收租,冯谖自荐。这时的孟尝君,已成为齐国国相,常住国都临淄。

冯谖目睹百姓疾苦,将数万石粮租的“债券”收起来,当众焚毁,百姓感恩泣零。冯谖禀报了收租情形,孟尝君大怒。冯谖解释说:“穷苦之人虽守债十年,息愈多”,如果强收,则大量民众逃亡;上君好利不爱土民,会众叛亲离。我为你仗义,“焚无用虚债之券,捐不可得之虚计,令薛民亲君而彰君之善声也,君有何疑焉!”

不久,孟尝君被免职,并有人传言他有犯上之心,众多食客见孟氏被罢相,纷纷离去,只有冯谖留在身边。孟尝君回到封地薛邑,百姓口呼万岁,迎接落寞的恩人。孟尝君这才真正理解百姓的可爱之处,以及冯谖以债券换民心的良苦用心。

据载,冯谖又奔波经年,利用秦、齐两国称雄之际,说服齐湣王重新启用孟尝君为国相。李白的诗句是说,孟尝君之所以能习狡兔三窟,让他有自己的退路,依仗的全是冯谖的忠心与计谋。

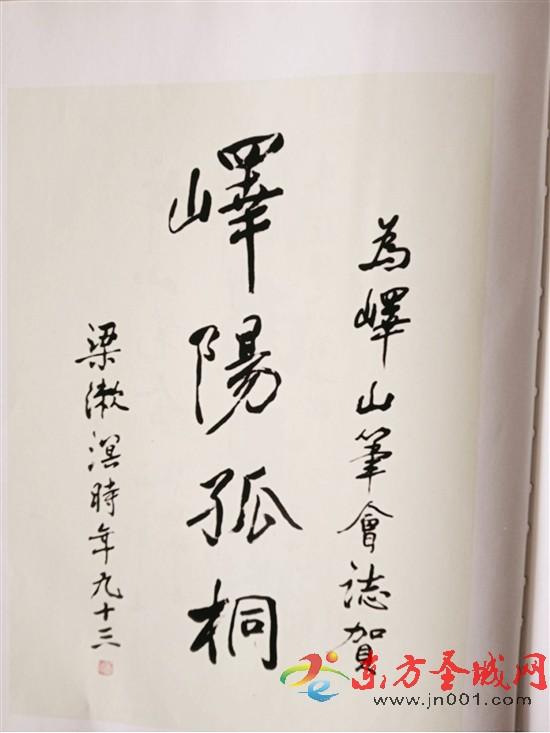

峄阳孤桐 李白《琴赞》一诗,评赞的是孔孟之乡的古代特产——峄阳孤桐。峄山在今济宁邹城市南12公里处,海拔582.8米,是鲁地的一处名山。《禹贡》记载,峄山孤桐的木材,曾是夏代的贡品。用孤桐制造的琴瑟,声音纯厚,弹奏如秋风入松,动人心弦。由此,后人留下众多文学作品,评之赞之怀之念之。李白的这首诗,就是对桐对琴的歌赞。后人在峄山前建立的书院,称之峄阳书院,又称“孤桐书院”。当代复建后,已成为山上的重要景点。

获麟台 李白《送方士赵叟之东平》,有“西过获麟台,为我吊孔丘”之句。获麟台是获麟故事的见证,在今济宁市嘉祥县城西。

史载,鲁哀公十四年(前481年),国君“西狩获麟”,麒麟出,兆吉祥,盛世将现。不料,捕到的这只怪兽,人们并不认识,拿去请孔子辨识,却中途死亡。孔子见到说,这是只麒麟啊。瑞兽出现却又死亡,孔子难过极了,感到自己的末日也即将来临。于是,正在写的《春秋》一书,也断然搁笔,故《春秋》一书止于哀公十四年。金代皇统七年(1147年),划出巨野、任城二县的土地设立新县,因这里出过麒麟,故名嘉祥县,取嘉其祥瑞之意。

3.杜甫诗中的济宁文化

秦碑鲁殿 在《登兖州城楼》一诗中,杜甫描述了纵目远望时看到和想到的景物。其中,“孤嶂秦碑在,荒城鲁殿馀”一句,写的是:东南方孤立的峄山之上,还有秦碑在;峄山往东不远,已经荒废的曲阜古城内,还有汉代刘馀建造的鲁国宫殿残迹。

根据资料,秦始皇统一后,为强化统治曾三次东巡。首次于二十八年(前219年)就登上了峄山,并由李斯撰文,立下了为始皇帝颂功的峄山碑。秦碑即指此碑,原立于峄山书门。杜甫还曾写诗,探讨秦碑铭文的书法艺术。秦碑在唐代晚期已损毁,今天存留的是元代复刻品。

“鲁殿馀”,指西汉鲁国宫殿,由汉景帝之子、第一任鲁王刘馀所建,在今曲阜周公庙一带的高台地上。刘馀建造的宫殿群,是中国建筑史上的杰作。东汉王延寿的《鲁灵光殿赋》,就是观览后写下的游记,成为名赋。“连阁承宫,驰道周环,阳榭外望,高楼飞观”“千门相似,万户如一……周行数里,仰不见日”,他看到的宫殿区规模宏伟,富丽堂皇。想必杜甫也读过这一名赋,因此留下了深刻的印象。

南池·瑕丘 杜甫留诗中,有两首作于任城。其一《与任城许主簿游南池》,其二《对雨书怀走邀许主簿》。前者是游览,后者是邀请饮酒,均与许主簿。诗中南池在今济宁市区,已辟为“古南池公园”,于2010年整修,总占地510亩。其中碧水约占三分之一,保留了旧有的少陵祠(原名杜文贞公祠)、晚凉亭、王母阁等胜迹。

杜甫《刘九法曹、郑瑕邱石门宴集》诗中,郑瑕丘指的是瑕丘县县令郑氏。瑕丘是古老的地名,先秦时期为负夏邑。《史记》有舜帝“就时于负夏”之说,即虞舜年轻时曾在负夏做生意,后改为负瑕。秦设瑕丘县,宋改嵫(明代为滋)阳县,今济宁市兖州区。

李白杜甫时期的兖州城,即瑕丘县域内(今兖州)。元代之前的瑕丘县治在今兖州西部的新驿镇顿村,城址犹在。

①位于济宁市任城区的太白楼李白塑像 ■成岳 摄影

②任城浣笔泉池,传说李白在此浣笔

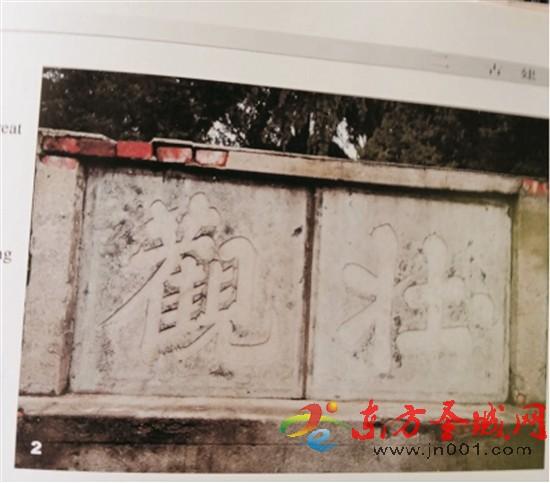

③李白手书“壮观”碑

④兖州金口坝

⑤李白纪念地——兖州青莲阁

⑥李白吟诗的“峄阳孤桐”书题

⑦汶上县中都故址

杜甫吟诗地——兖州少陵台

■资料图片

⑧

④

⑦

③

②

⑥