近年来,济宁市贯彻落实习近平总书记视察山东、视察济宁重要讲话精神,推动优秀传统文化创造性转化、创新性发展,努力做出济宁特色,走在时代前列。

在济宁市2022年工作动员暨干部作风建设大会上,市委书记、市人大常委会主任林红玉指出,面对新形势新任务,围绕深入贯彻落实习近平总书记“三个走在前”重要指示和省委“事争一流、唯旗是夺”要求,市委、市政府提出了新的更高奋斗目标,各项工作都要“争一流、争第一、争唯一”。

档案工作,对于本土文化的发展十分重要。由于档案工作的保密性等特殊性要求,档案很难“走出去”,也难与文化创新发展、传承转化有效结合。如何充分利用馆藏档案资源,实现档案工作的“争一流、争第一、争唯一”任务目标?济宁市档案馆给出了新的答案。

济宁市档案馆聚焦党委政府中心工作,积极参与“建设优质公共文化集聚区”,围绕档案文创产业化发展,深入挖掘以传统文化为核心的档案资源,积极开发档案文化创意产品,建设济宁历史文化展厅,开展古文体创作及应用,编辑出版书籍资料,创建研学游基地,推动优秀传统文化创造性转化、创新性发展,努力打造了特色档案文化盛宴,让传统文化的保护、传承、弘扬工作持续深耕厚植、落细落实,为济宁争先进位和高质量发展提供文化支撑。

《凤凰台序》《济州古运河史迹题壁辞》等档案文创作品的出现,给档案的文化传承带来了社会效益和经济效益,让档案“活”了起来,也给景区、城市增添了文化亮色。

在接受《文化周末》主编成岳和记者采访时,济宁市档案馆馆长杜宏春表示,相对浮于表面的作品,档案文创充分融合了档案工作和文化两创的优势与特点,呈现出的内容更加原汁原味。而在场馆体验中,记者也感受到了档案文创“源头活水”般的春潮涌动。

济宁老街巷展廊,艺术地再现了老济宁的古典建筑、街头店铺、繁忙码头等城市文化风貌。运河总督署史料展厅,还原了清康熙年间总督河院署和山东通省运河兵备道署布局结构。济宁传统文化巷展廊、济宁革命史长廊、“飘扬的红色”展馆等4层18个展馆5条线路,让观者身临其境。尽管出于疫情防控管理需要,展出内容强调压缩、复合结构,也充分容纳了市民的精神需求。杜宏春说,今后会开放更多内容,让市民充分体验档案文创的特质与情景。

档案存史,资政育人。济宁市档案馆深耕档案编研,发掘地方文化档案信息资源,涌现出《济宁运河档案史料汇集》《济宁档案精品集》等一批优秀的编研作品。编印《济宁州》内部资料,以图文并茂的形式,多角度、多层面地展示济宁的政治、经济、历史、文化、教育、生活等诸多领域,使之更加生动形象,通俗易懂,传播广泛,为加快新时代济宁文化强市建设,提供具有较高参考价值的档案资料,助推本土文化“两创”发展。

《济宁州》共编印3册,第1册以运河文化为选题,集中展示老济宁城的风采风貌与运河道署的历史盛况,为推进遗址保护及开发项目提供档案依据;第2册以孔子文化为选题,整理汇编了大量关于孔子像、孔子圣迹图、衍圣公画像和历年孔子文化节的资料,传承与弘扬中华优秀传统文化;第3册为开馆专刊,详细介绍了济宁市档案馆的发展历程,从最初只有86平方米的伙房改造成的库房,到总面积1200平方米的三层小楼,再到1.7万平方米的国家综合档案馆,集档案安全保管基地、档案利用中心、政府信息查阅中心、电子文件中心、爱国主义教育基地5种功能为一体,档案保管利用的突飞猛进,见证了时代的发展与进步。

档案文创到底是什么?其内涵和意义有哪些?济宁市档案馆管理利用科科长闵超向记者做了介绍。

档案传承着历史,如实地反映人类知识的起源,并完整地收录了各类知识,是人类智慧的文化沉淀。档案资源是保存优秀传统文化的重要载体,在传承延续传统文化的过程中发挥着重要作用。推动档案文创产业发展,开发档案文化创意产品,对延续优秀传统文化具有重要意义。

档案文创是优秀传统文化的重要组成部分。档案“记载了人类进步、社会变迁、历史发展的全过程”。中华文化源远流长,各种典籍浩如烟海,应归功于自古以来的档案文化。档案文创产品中积淀并承载着国家、民族共同的精神追求和深邃的精神脉络,自然拥有中华民族的文化基因,无疑是宝贵的历史文化遗产。

档案文创是传统文化传承的重要媒介。档案是我们追寻历史社会记忆,探索历史社会形态的源头之一,它作为当时社会文明的缩影,自身就承载着丰富的历史知识,这对于促进人类文明进步起着重要的媒介作用。

中华优秀传统文化传承发展,迫切需要强有力的媒介支撑,而档案由于其自身的特殊性,有着不可替代的地位。档案除了本身的存储特性以外,还具有潜在的文化属性。如今的档案工作,更是增加了教育特性;档案文创,则以其独特的资源属性,成为传统文化传播的重要载体和媒介。通过档案文创,既可延续文化,又可传播知识,还可以进行跨文化的交流。

档案文创助推传统文化创新。档案文创是优秀传统文化的创新诠释,将传统文化与现代价值相结合,融入中国特色社会主义的理念和价值观,使传统文化更具有时代特征和时代印记,进而增强传统文化的现代生命力。

在档案文创中,不论是我们看到的档案编研作品,还是各种档案展览,都凝聚着前人的创造性劳动。通过档案文创产品,可以了解到传统文化最真实的记载。当拿在手里、穿在身上、摆在家里的文创产品越来越多,宝贵的中华文化财富,便通过符合时代特征的呈现和适合公众接受的传播形式逐步融入生活。

之于济宁市档案文创工作实践,杜宏春向《文化周末》记者做了全面的概括。

济宁历史悠久,文化底蕴深厚,红色文化、儒家文化、运河文化、水浒文化交相辉映,档案文创得天独厚。档案馆依托馆藏档案资源,多元化探索档案文创产业化道路,推动优秀传统文化创造性转化、创新性发展,全力打造档案工作“济宁模式”的品牌和产品。深入贯彻落实市第十四次党代会精神,积极参与“建设优质公共文化集聚区”,大力弘扬优秀传统文化和档案文化,为人民群众提供优质普惠的精神食粮。

探索馆际合作,推进档案资源共享共建。各地馆藏档案资源有限,发展档案文创产业更需要跨区域馆馆合作,从广度和深度上丰富档案资源。济宁市档案馆立足馆藏,联合各县市区国家综合档案馆,研究探索档案跨馆合作开发利用新模式,加大红色文化、儒家文化、运河文化、水浒文化、河湖文化整合力度,提升档案资源覆盖面,实现档案资源共建共享,为档案文创产业化发展提供资源保障。

创新工作思路,加强与国企跨界合作。改变唱独角戏的模式,与济宁市国投公司签署合作协议,发挥国有企业资金和人才团队优势,引资兴业、借脑开发,逐步构建出以档案部门、国有企业为主体,联合专家学者、高等院校、文创公司、社会爱好者,共同深挖档案资源的跨界合作新模式,打造一批形式多样、生动活泼,富有济宁文化特色以及社会和经济效益的档案文创精品。

通过国投公司进行市场化运营,形成档案文创产业化发展道路,实现从档案文化创意产品到档案文创品牌的稳定转变,建立档案文创产业对档案馆公共文化服务、编研征集、宣传教育、档案保护、学术交流等档案事业的反哺机制,让档案文化资源、文化休闲及市场服务功能活起来,满足群众多层次、多样化的精神文化需求。

山东省档案馆高度认可济宁市档案文创工作,并做出重要批复:济宁市档案馆文创工作“具有前瞻性和创新性,对于档案文创产业化发展提供了新思路、新路径”,希望“积极探索、先行先试”“探索出一条可借鉴、可复制、可持续发展的档案文创产业化发展新路径”。

深入挖掘馆藏档案内涵,创设济宁档案文化品牌。多元化打造“西看济宁”的档案文化品牌,以案卷、荷花、和尊、运河等元素,创设了馆徽和标识;以史学家班固和班昭为原型,设计了吉祥物“兰兰”和“台台”;确立了“博文约礼、明辨笃行”的馆训和“档存上下五千年信史实录,案载方圆两万里政事民生”的馆联;创作了馆赋《兰台赋》和馆歌《兰台小令》,创设了馆尊、馆旗,设计了独具特色的社会捐赠仪式和证书,增强了档案和档案文化的知识性、历史性、庄重性。启动兰台有礼档案文创产品研发中心,研发生产的防护口罩,以济宁古八景之一的“南池荷净”为背景,并书有“济州安宁”四字,寓意早日战胜疫情,永保济宁安宁;研发生产了“主题书灯”,将济宁古八景与现代书灯相结合,增强了档案和档案文化的知识性、趣味性。

正在研发设计中两个主线十余款文创产品,既深入挖掘了档案资源,又兼具实用性,通过档案与社会生活相连接,提升档案文化的吸引力、影响力和传播力。举办了以“含英咀华纳兰台,茹古涵今赋青史”为主题的“兰台论坛”,集中展示档案文化创新创意,搭建档案文化共享、交流、服务的平台,强化档案工作的创新意识、品牌意识、精品意识,有效提升档案文化和档案工作的美誉度和影响力。“论坛”通过齐鲁网进行了直播,现场流量5.9万,后台点击量29万余次。

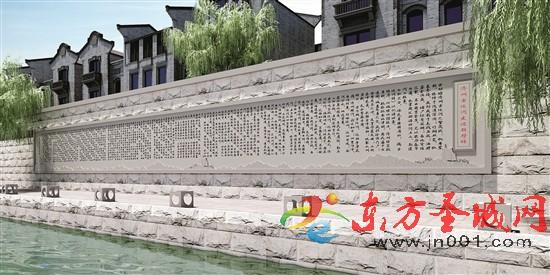

依托档案文化资源,开展档案古文体创作及应用。诗赋、对联等古文体创作,传承与丰富了业已断层的历史文化载体。围绕济宁儒家文化、运河文化等优秀传统文化,精心打造了石渠三赋——《兰台赋》《太白湖赋》《古济州赋》;由著名书法家吕建德书写的《古济州赋》,以石刻形式陈列在济州老街,成为新的人文景观与标志性符号;助力运河文化经济带建设,创作的《济州古运河史迹题壁辞》《凤凰台序》,也为运河文化与凤凰台景区增添了新作;太白湖三品——《太白湖赋》《太白翁临尊座歌——辛丑秋节良宵》《太白阁记》,挖掘本地文化元素,助力太白湖景区品牌创建;《微山湖赋》《南阳古镇赋》《孟楼湿地赋》,正在创作中;研发设计的“济州三章”“太白湖三品”“济州古运河史迹题壁辞”长卷伴手礼,以及后续文创产品,正在成为凝聚地方特色、象征地方文化符号的载体,凸显着促进文化消费增长、助力文旅融合、实现文创产业开发的新动能。

发挥档案资源优势,打造优秀传统文化教育重地。加大档案资料及实物征集力度,创新服务方式,扩大档案资源受众面,倾力打造出了面向公众的多维度优秀传统文化教育重地。

深挖红色档案资源。以“红色激活旧记忆不忘初心,十馆同开新气象便民利民”为主题,筹建了1个主题展馆和17个二级展馆,建设了“初心使命——百年光辉历程”济宁市庆祝中国共产党成立100周年档案文献巡展、“让党旗永远飘扬——济宁市庆祝中国共产党成立100周年主题展览”、“飘扬的红色”大型革命实物展、红色湖西展、“永远在路上——中共济宁地方党的建设革命历史档案文献专题展览”等展馆,精选了珍贵历史档案和图片,生动再现了共产党人为实现初心使命,前赴后继、英勇奋斗的光辉历程。5条参观路线,为观者提供了灵活多样的“点餐式”服务,以满足“红色教育”、“革命传统教育”、“主题党日”、“爱国主义教育”等不同活动需求,累计接待各部门和团体2.1万人次。

助推运河文化传承。元、明、清三代治河的最高机构均设在济宁,这里水司衙门林立,号称“七十二衙门”。济宁市档案馆先后征集清代东河总督奏折300余件,运河沿岸照片、碑刻拓片、图书资料多种,构建了济宁运河档案资料库。汇编出版了《济宁运河档案史料汇集》系列丛书六辑,其中第五辑以清代张伯行任济宁道时所著《居济一得》为主要内容,作为济宁境内稀见古籍,系统保存了张伯行在济宁的治河事迹与治河思想,对于运河文化研究有着重要的参考价值;汇编出版了《济宁运河档案史料集萃——清代朱批奏折》,编发了《档案资政参考》运河文化专题5期,《济宁州》运河文化专题1期,为运河文化研究提供了十分难得的宝贵素材。

打造研学游教育基地。发挥档案馆“济宁市关心下一代教育基地”“济宁市爱国主义教育基地”“济宁市党史教育基地”作用,围绕红色文化、儒家文化、运河文化、水浒文化,设置“爱国主义教育”“传统文化教育”“社科知识普及教育”等课程体系,建设了济宁城市简史展厅、济宁老街巷、济宁运河总督署史料展厅等,疫情间隙,累计接待中小学生7000余人次,传承和弘扬了优秀传统文化,发挥了档案“存史、资政、育人”的重要作用。