本报记者 李守臣 通讯员 刘继峰 邓长征

英吉沙县位于新疆喀什地区,是济宁市对口支援县。近年来,济宁市援疆指挥部认真贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会和第八次全国对口支援新疆工作会议精神,按照鲁疆两地党委的部署要求,坚持以铸牢中华民族共同体意识为目标,以深化交往交流交融为主线,深入实施新时代鲁疆“石榴籽”工程,做实结亲结对、互访互进、惠民惠心三项重点工作,不断拓展平台载体、丰富活动内容、完善长效机制,弘扬民族团结主旋律,聚合民族团结正能量,不断巩固和发展各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的良好局面。

从路人到亲人 搭建民族团结连心桥

在英吉沙,对于14岁的小古丽阿斯耶姆·阿拉外迪来说,这个冬天是注定难忘的。来自济宁市中医院的医生叔叔找到了困扰她两年的病因,经过一段时间的治疗,她的关节疼痛有了明显好转。在英吉沙县维吾尔医院康复科,传统的中医针灸、艾灸结合维医医学特色孜玛地疗法,为更多像阿斯耶姆这样的患者带来康复的福音。

作为该院康复科的学科带头人,来自济宁市中医院的主治医师蒿成亚和同事们帮助医院梳理了康复诊疗流程体系,手把手带出一支康复理疗团队。对于正在接受治疗的阿斯耶姆来说,这些来自山东的医生叔叔不仅医治了身体上的病痛,还给她送来了心念已久的课外读本。在她眼里,医生叔叔们早已完成了从“路人”到“亲人”的身份转换。

让援疆干部人才成为民族同胞的“亲人”,是济宁市援疆指挥部大力开展“民族团结一家亲”系列活动的成果体现。本着增进了解、拉近感情、互助互爱的原则,广大援疆干部人才与当地少数民族家庭“结亲”180余户,实现援疆干部人才“全覆盖”,经常性开展走访慰问,帮助他们办实事、解难题,先后送去衣物6000余件、文具150套。在此基础上,为了让援疆返济的干部人才继续发光发热,济宁市援疆指挥部探索建立“结亲”长效机制,组织援疆返济干部人才持续结亲110对,实现“人离心不离”的生动场景,为济英两地的民族团结纽带持续提供养分。

以教育、医疗卫生、农业等行业为重点,济宁市援疆指挥部大力实施“青蓝工程”,以导师带徒弟的方式实现 “一对一”“手把手”的传帮带。在已完成的174对师徒结对中,维吾尔族徒弟占比80%以上,给当地留下了一支本土化的业务骨干力量,实现了由“输血”向“造血”的转变。

紧盯民生领域,以提升服务保障水平、凝聚民族团结为宗旨,不断加强教育支援力度。济宁市援疆指挥部围绕打造教育组团援疆优质载体,开展“齐鲁名师送教讲学”活动,依托80名援疆教师,组成教研团队开展巡回教学指导,提升受援地教学经验和理念。投入援疆资金6300余万元,用于建设完善中小学配套设施。

扎实开展鲁喀医疗帮扶。去年以来,我市选派48名专家开展医疗援助,填补受援地技术空白49项,获得新疆维吾尔自治区自然科学基金立项3项;完善英吉沙县人民医院软硬件建设,在5所乡镇卫生院开设了中医馆;启动建设县公共卫生医疗救助中心,加快推进县域“医联体”建设,促进英吉沙县医疗卫生水平得到极大提升。英吉沙县人民医院援疆院长刘凤阁在“鲁喀光明行”活动中说:“泰山天山根连根,鲁疆人民心连心。希望通过这个活动,把我们济宁人民的温暖和热情送给英吉沙人民,也希望更多的白内障患者得到及时治疗,早日重见光明。” 目前,“鲁喀光明行”活动已为当地免费实施白内障复明手术394例。

从单向到双向 开启“三交”直通车

在曲阜,济英两地青少年结伴而行,看“三孔”、逛尼山,共同触摸儒家文化的精神脉络;在英吉沙,“引人入胜”的邹鲁礼乐奏响南疆大地,是一场跨越千年时空的文化体验。土陶村与济宁宣阜巷、达瓦孜与济宁杂技城、土陶与山东黑陶、小刀与红炉制作……面对面、手把手、心贴心,从英吉沙到济宁,南疆文化与齐鲁技艺的碰撞是民族团结交往交流交融的生动体现。

为推进两地人员更深入的交流,济宁市援疆指挥部实施“百千万”工程,培训新入职教师250余人,赴山东培训骨干教师76人;选派骨干医务人员52人到济宁医学院附属医院和济宁市第一人民医院进修锻炼。去年以来,相继举办英吉沙县企业家暨经济管理干部能力提升、党政领导干部综合能力提升、基层干部党史理论等12个专题培训班,赴内地培训576人次。其中,分批组织近200名当地干部群众来济宁开展“民族团结一家亲”结对联谊活动;开通“鲁疆号”旅游包机,年输送前往英吉沙的山东游客均在1000人以上;常态化开展德行好少年·国学夏令营、鲁喀青少年手拉手、幸福英吉沙摄影展等交流活动;组织英吉沙县文旅部门和文化企业参加山东省文博会;组织文旅考察团参加国际孔子文化节,并在孔子博物馆举办英吉沙县文物文化旅游展等文化交流活动。

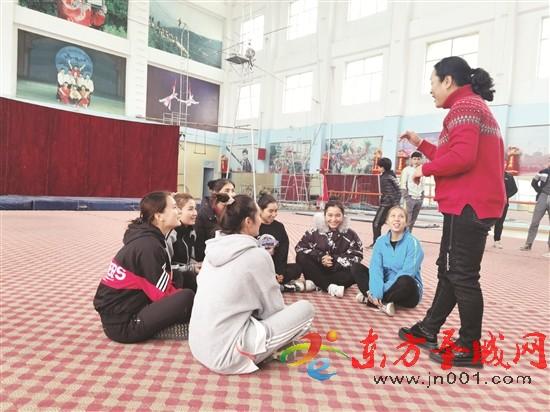

距离地面十多米的高空中,一条纤细的绳索悬吊在两座高塔之间,单腿站立、跨越障碍……这是小学员努尔曼古丽·热麦提每天在英吉沙县达瓦孜艺术中心练习的场景。最近,她又有了一个新的期盼:每到训练结束,来自山东的老师们都会带上课本、故事书,给大家补习文化知识。通过学习和交流,努尔曼古丽了解到中国文化的悠久历史,也对济宁这座城市产生了浓厚的兴趣。“有机会我一定要去一趟济宁,把我们的民族传统杂技艺术展示给大家。”

得益于“爱心课堂”活动的开展,让越来越多像努尔曼古丽这样的孩子从多维的角度提升了文化素养。在英吉沙,援疆教师发挥各自特长,义务开展课后培训服务。今年,济宁市援疆指挥部新建11处“齐鲁爱心”小课堂,为校园营造了浓厚的国学氛围。

从舌尖到心间 共享改革发展红利

近两年,在济宁各大核心商圈,各色新疆风味、新疆餐厅成功抢占“C位”,每逢节假日更是生意火爆。在济宁街头的“喀什好味道”专卖店,大枣、杏干、哈密瓜、蜂蜜、果脯等喀什优质农副产品变身“网红”,吸引众多市民前来“打卡”购买。日益密切的经济与物资交流,让新疆的特色美食、优质农副产品也同样成为济宁人民的“心头好”。

“新疆味道”成为“济宁风尚”,是济英两地搭建经济纽带、密切人员往来、共享改革发展红利与经济建设成果的生动体现。对于济宁人民来说,英吉沙的美食早已从“舌尖”走到了“心间”。

立足“经济共建、优势互补、成果共享”的整体思路,济宁市援疆指挥部认真分析两地产业结构、立足当地发展现状与优势,将英吉沙农副产品与济宁市场连通,不断拓宽当地特色农副产品销售渠道,实现从生产端到消费端的直连,真正惠及两地群众。建立产供销一体化合作机制,在中央电视台等国家、省级媒体投放宣传片,在济南、济宁等地举办推介会,利用“大仓东移”“喀什好味道”等平台,采取工会促销、直播带货等方式,实现英吉沙杏等农副产品进大型商超、进电商平台、进机关餐厅、进企业和社会组织,年销售农副产品达5000余吨。

援疆教师姜瑞玲辅导“徒弟”赛亚热

捐赠爱心毛衣

走访慰问英吉沙县乔勒潘乡老党员

“光明行”义诊手术现场

鲁疆石榴籽志愿者读书会深受欢迎

“鲁疆号”旅游包机活动助力文化润疆

筹备消费援疆“年货节”

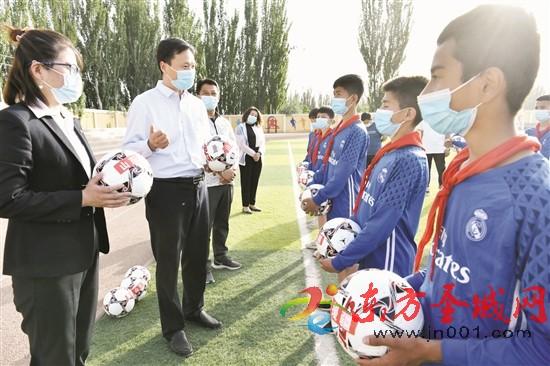

开学季为英吉沙县芒辛镇中心小学捐赠足球

援疆教师为达瓦孜小学员补习文化知识

援疆医疗志愿服务队定期开展义诊查体活动

走访慰问民族团结家庭

从多节点到全维度 立体帮扶取得新成效

“参加志愿者读书会不但拓展了我的知识面,学习了文化知识,还结识了许多爱读书的朋友。”志愿者读书会会员再依努尔·穆合台尔说。

近一个月,英吉沙县新时代文明实践中心里时常人头攒动,热闹非凡。济宁市援疆指挥部组织的“鲁疆石榴籽志愿者读书会”如期举行,各族群众在这里不仅可以阅读书籍、交流感想,来自济宁的援疆医生和教师还带来了精彩的知识讲座。

“鲁疆石榴籽志愿者读书会”只是济宁市援疆指挥部开展志愿服务活动的一个缩影。为拉近两地距离,济宁市援疆指挥部成立了8支志愿服务队,广泛开展形式多样的志愿服务活动。截至目前,教育志愿服务队送课下乡200余次、专题讲座80余场,培训师生过万人次;医疗志愿服务队送医下乡义诊巡诊50余次,接诊6000余人次,免费发放药品等价值37.3万元;文化志愿服务队举办中华优秀传统文化集中宣讲、文艺下乡汇演等活动160余场次,为促进民族团结作出了积极贡献。

紧贴群众需求,济宁市援疆指挥部协调济宁社会组织、企事业单位和慈善机构开展不同季节、不同领域的定向捐赠。围绕疫情防控,安排专款、协调捐款捐物累计493万元。围绕脱贫攻坚,组织济宁各社会组织、企业单位与深度贫困村对口帮扶,去年以来捐赠资金1140余万元、物资价值270余万元。围绕乡村振兴,近两年通过“惠民助学”工程、“春暖行动”,资助师生2000余名共1300余万元;促成各县市区开展结对帮扶捐赠2100余万元,重点打造15个乡村振兴示范村,其中芒辛镇9村“乡村振兴”典型案例被中央电视台报道。组织企事业单位、社会团体向5所农村中小学捐赠图书2万余册;协调爱心单位捐赠医疗药品器械、体育用品等各类物资价值100余万元。

“做好民族团结工作,重在平时、重在交心、重在行动、重在基层。”济宁市援疆指挥部党委书记、指挥孙希忠表示,济宁市援疆指挥部将进一步推进产业援疆,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,找准服务和融入新发展格局的切入点,落实好“十四五”时期产业协作和项目布局,支持受援地增强“造血”功能。深入实施文化润疆,坚持“引进来”和“走出去”相结合,推进新疆优秀地域文化和内地各民族优秀文化交流互鉴,增进英吉沙各族群众对中华文化的认同。把促进各民族交往交流交融摆在更加突出位置,推动鲁喀各族群众多层次、多领域、多形式往来互动,真正把援疆工作打造成推动发展的工程、民族团结的工程、凝聚人心的工程。