文章标题,是一位济宁人90年前夏夜里所见流星的情状:

“在清风明月的夜里,或是在漆黑仅闪着星星的夜里……你可以看见萤火虫的光芒,从芦苇丛中,闪呀闪的飞了出来!那光芒是忽明忽灭的,好像幽灵的眼睛。你也可以听到水上的音乐,那吹歌弹唱的声音,伴和着阵阵的凉风,吹送到你的耳中。若是你偶尔仰面望着那无涯的苍穹的话,或者你可以看见一颗流星,光芒如炬的从天心直划到天边去!”

谷凤田对流星的描绘,似与他的人生旅程一语成谶。而他对中国文化的贡献,也与当代人之于流星一般,早已淡出视野。

对谷凤田的认识,源于 2015年浙大教授孙竞昊发我的邮件,询问济宁古城城隍庙里供奉的是谁。

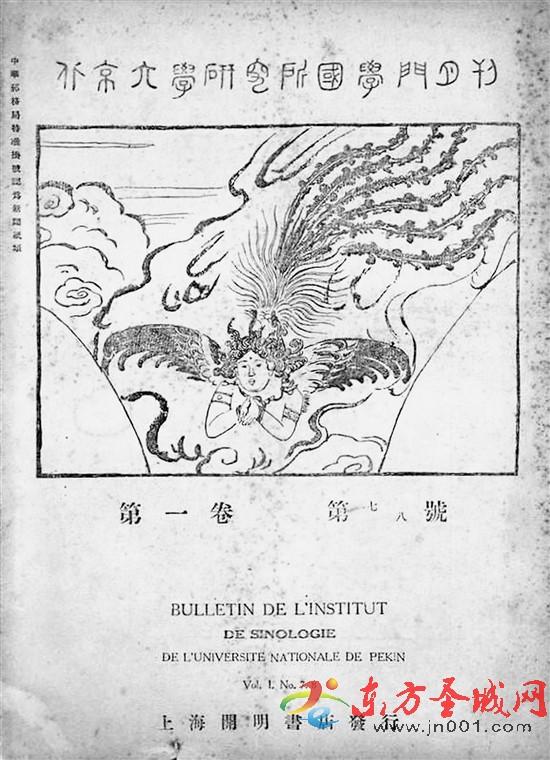

孙竞昊在多伦多大学读博士前后,主要研究明清时期济宁城市史及其近现代变迁,与济宁多位文史专家成为至交。济宁城隍庙史志记载非常简略,翔实而又可称“孤本”记述的,是发表在1927年《北京大学研究所国学门月刊》第一卷第七、八号合刊的一篇19800余字的民俗考察报告,题为《济宁城隍出巡考》,作者就是已被历史云烟湮没的民国文人谷凤田。

对新文化运动及中国民俗学创立的贡献不可磨灭

学界对谷凤田的评价——

曾任中国民俗学会副理事长的王文宝,在《中国民俗学运动的发端给我们的启示》中,列举了从1918年至1920年代末活跃在北京的《北京大学日刊》《歌谣》周刊、《晨报》《京报》副刊、《语丝》《新生活》,上海的《妇女杂志》等期刊的刘半农、钱玄同、沈尹默、李大钊、胡适、沈兼士、江绍原、容肇祖、周作人、魏建功、林语堂、赵景深、钟敬文等36名民俗学明星,谷凤田位列第26。并言“他们或搜集、或讨论、或调查、或编辑报刊、或著书立说,红红火火,形成一股民俗学的热潮”。

中国民俗学会副理事长陈勤建,在记述中国民俗学创立之初,为“初生态的民俗”提供“犹如未经提炼的矿石”者,说到钱玄同《歌谣音标私议》、林语堂《研究方言应有的几个语言学观察点》、魏建功《吴歌声韵类》、胡适《歌谣的比较法研究》、顾颉刚《孟姜女故事研究》、钱南扬《梁山伯祝英台故事歌曲序录》、周作人《猥亵的歌谣》等,谷凤田的《济宁城隍出巡考》位于其中。

北师大教授陈子艾《浅论前期歌谣研究会的发展》文中说:北京大学研究所国学门,1925年5月将《歌谣》周刊归并入《研究所国学门周刊》,后又改为《北京大学研究所国学门月刊》,至1927年11月停刊,“这个阶段还是取得了一些成果的。例如,风俗方面,就发表了瑶族、满族、畲民、疍民等的风俗调查;关于河北、北京、济宁、泰安、云南等地信仰、祭神、婚俗、丧礼的介绍,其中温寿链的《龙岩县的风俗》和谷凤田的《济宁城隍出巡考》,内容充实全面,虽然理论探讨不多,但却保存了颇有研究价值的资料”“歌谣方面,发表的作品,数量多于传说故事,涉及广东、云南、江苏、浙江、山东几省。理论文章,主要有顾颉刚的《诗经所录全为乐歌》,沈兼士的《吴歌甲集序》、郑宾于的《读三百篇后的风诗问题》、左天锡的《刘三妹故事与<粤风续九>及<粤风>》、钟敬文的《特重音调的客歌》、谷凤田的《论近世歌谣》等。而谷凤田的《山东歌谣与吴歌比较研究》和前述刘充葆有关故事的比较研究文章,则正是当时民间文学论坛风靡一时地运用比较研究法的剪影”。

著名文艺评论家、作家、人文学者、民间文学家刘锡诚说:“山东省,20年代……谷凤田,大概是最早从事民间文学搜集研究的学者,当年他在《歌谣》周刊以及后来的《北京大学研究所国学门周刊》上发表过许多山东省青州一带的歌谣和研究文章”。

《山东省志·民俗志》在记述集中出现于20世纪二三十年代至中华人民共和国成立前山东民俗研究成果时,除一安徽人外,本省的就说到掖县林修竹、莱芜卢逮曾和济宁谷凤田3人。评述说:“1925年,《北京大学研究所国学门周刊》创刊。该刊发表了若干有价值的山东民俗调查报告和研究文章,如卢逮曾的《山东中部的传说——土地爷》、谷凤田的《济宁城隍出巡考》等”。

著名文学史家、北大教授王瑶《中国新文学史稿》记述戏剧作者27个,谷凤田位列第22。

漓江出版社1985年至1989年出版了一套纪传体式各体裁现代文学史著作,有《中国现代小说140家札记》《中国现代散文120家札记》《中国现代新诗100家札记》《中国现代话剧文学50家札记》4种。在《中国现代话剧文学50家札记·题记》中,著者中国传媒大学教授曾庆瑞叙说:“在当今出版事业大滑坡……的情况下……原来拟定的话剧文学100家札记的规模,只好压缩成50家的大小了。选50家,除了公认的成就作依据,就只能着眼于各种代表性了。比如,早年爱美的戏剧运动中,我写了陈大悲、汪仲贤、蒲伯英,写有《青春之爱》的张闻天和写有《兰溪女士》的谷凤田就只好割爱了”。此后,又解释和罗列了被舍弃的如成仿吾、崔嵬、陈荒煤等44位剧作家名字。

再看家乡人和他的学生的评说——

赵玉正在《记济宁一中史上诸名人名士》中,追记19位老师同仁,第3位即谷凤田:“对于古典文学与近、现代文学造诣颇深。1930年前后任我校国文教员。其教学多旁征博引,深入浅出,内容充实、妙趣横生,深受学生爱戴。曾编写话剧《五三血泪》和《笨奴》,由本校学生剧社排练后,在校内礼堂演出,引起轰动”。

刘瑞明、黄茂琳追忆并评价说;“谷风田……擅长文学,有著作,并有‘小文豪’之称。由于他知识面广,讲授得法,讲课深受学生欢迎。如讲《中国近代史》中的‘辛亥革命’‘袁世凯称帝’‘张勋复辟’等内容,以其渊博的知识和生动活泼的教学方法,收到了良好的教学效果”。

当代著名词作家乔羽说到影响他人生的五位老师:“第四位就是我中学时期的语文老师谷凤田,他是五四文学史上很有名的一个人,不知道什么原因也流落到我们那里当语文教员,给我们讲国文。学生们都喜欢他,他讲课的方法很特别,从来不用教课书,都是他想讲什么就讲什么,今天讲这个,明天讲那个,有时闭着眼睛大背他认为最好的古诗词,背诵完之后,他不胜唏嘘,仍沉浸在激动感慨之中。这情绪感染了我,我觉得他讲的许多东西,都像是发自他本人的胸臆。从他这里我领悟到中国文化感人的魅力……当时我并不知道谷老师多么厉害……大概1964年前后,北师大寄给一份“百人名单”,在说明中称这些人为文化名人。寄名单的目的,是问你认识其中的哪一位,让写你知道的一些情况。我写了谷凤田在济宁一个中学当教员,我听他讲课,他是突然离世的,是我们埋葬的”。

此生“高情已逐晓云空,不与梨花同梦”

谷凤田,笔名凤田、心侬、倩兮等。济宁人。生于清光绪二十一年(1895年),少年时期生活在中华民族“觉醒年代”。

1919年“五四”运动后,山东唯一销售进步书刊的书店是齐鲁书社。常去书店工作的有中国共产党缔造者之一的王尽美,活动最突出的便是他主持的平民学会,谷凤田即学会一员。中国近代民俗学的发祥地是北京大学,中国民俗学运动则由征集歌谣开始。1920年由沈兼士、钱玄同、周作人发起成立了北京大学歌谣研究会,谷凤田是其学会成员之一。还有说他为创造社成员,1926年加入觱篥文学社。

1922年至1926年,济南山东省立第一师范学校在王祝晨当校长后,增设了音乐、体育、艺术、农业、数理、英语、国文专修科,专修科学生后来成为文化名家的有李苦禅、吴天墀、吴伯箫、臧克家等。谷凤田在济宁的省立第七中学毕业后,1923年秋考入一师文专英文系学习。一师是济南的一所开明学校,也是“五四”新思潮、新文化传播的一块阵地。

在学校里,谷凤田如饥似渴地阅读新思想图书,收集整理民俗田野作业资料,并开始文学和翻译文学作品的创作。因在一师周刊登了一篇《伤痕》,“内中有描写女性的一段,模仿旧约中雅歌的写法,而更为大胆的表露。于是惹起了卫道官绅们的飞言流语”,反动当局查封了一师周刊,校长王祝晨因此事和一次针砭时弊的演讲而被撤职,谷凤田因此也应受到些伤害。

1936年第1期《青年界》上,谷凤田《我的教育生活的感想》中说:“我自从在自己作为学生的学校里毕业出来,又复走到自己作为教师的学校里面去教书;瞬息之间,如同转了一个湾儿似的,却想不到已经将近十个年头了!在这将近十年之中,所做过的职业,说来不只一种,但总以学校教师为我的职业中心”。

所说的“不只一种”职业,应该有:报社记者、中学教师、省报主编等。具体说是前5年,即1926年一师毕业后,在济南某小报做记者;1926年9月至1927年6月,在青州守善中学任教;1927年冬,在包头主编《绥远日报》两个月;当时的绥远晋、奉军阀政权迭更,1928年晋军二次治绥时,《绥远日报》又改为《革命日报》,谷凤田仍任主编,后在塞北第一中学任教;1929年至1930年,主编山东《民国日报》副刊。

“总以学校教师为我的职业中心”,指的是1930年8月20日后,在省立四师(益都师范)任国文教师;1933年后,在省立曲阜师范任教务主任兼国文教员,在济宁的省立七中任国文、历史教师,以及在益都、包头任教。其后,一直在省立济宁中学校任高中国文教员。在济宁任教时,曾感言:“得天下英才而教育之,一乐也”。谷凤田家的后院种有两棵盆桃、一株海棠,名之“映桃轩”,有着“桃李满天下”的期冀。1945年春的一天,因贫病交加逝世,年仅50岁。

乔羽追忆说:“在二三十年代的中国文坛上颇有声望的语文教师谷凤田等威震八方的学者在此任教。这些教师很有学问。他们的授课方式也颇受学生们的欢迎。谷凤田教师上课时从来不带语文课本,他总是自印讲义,讲起课来妙趣横生,声声入耳。连不喜欢语文的学生也爱听他的课”。

“他上课时,好像是按照钟表进行的,准时进入课堂、离开课堂,几乎不差分秒。可有一天,又该上课了,他没来,等了10多分钟也没到。同学们都感到很反常、奇怪,班里派了几个同学到他家看看去吧,回来说坏了,谷老师死在家里了,是什么原因死的,我们都不知道”。

谷凤田身体状况,在他的随笔中有所提及:1926年30岁刚出头,就说出过“我的身体近来有些不适”,并写在《耒臿集》的序文里。“谷老师无儿无女,孓然一身。是我们同学们凑钱买了棺材,安葬了他,还给他立了个石碑”。其弟谷风仪给学生写了感谢信:“寒门不幸,先兄凤田弃世。蒙诸君聚资殓骨,不惟生者铭感难忘,即死者于九泉之下亦感恩不尽……”

谷凤田一生的经历,正如他《桃花篇》的诗句所言:“灼灼红桃花,绿叶荫其间。花红何艳丽?丽如美人靥;叶绿亦可爱,裙带佩玉环。花美味尤香,芬芳遍尘寰!一夜东风起,吹残桃花瓣!春光日渐暖,桃花日渐浅;缘何胭脂红?变为梨花淡……何由留花住,一开亿万年!花自常美好,月自常婵娟;人寿虽有限,亦足慰心愿”,有着苏东坡“高情已逐晓云空,不与梨花同梦”的情怀。

记住这位新文化运动中有着不凡耕耘的济宁人

谷凤田的文化研究和文学创作,大略分为两个阶段。第一阶段:1923年至1937年的15年,是研究和创作的爆发期,出版11种著作和翻译著作,发表120余篇作品。第二阶段:1937年至1945年,是研究和创作的沉稳期,主要撰写了中国各体裁文学史、现代新文化史类著作,可查阅到论著3篇。

第一阶段,民俗、话剧、诗歌、小说、散文随笔、教育研究、时评书评等齐头并进,均有佳绩。谷凤田曾自谦是一个默默耕耘的园丁,“在文艺的园地里,我没有过量的奢望,我不敢说我已成功。我也不愿意坐享甘美的果品,我但愿凭了我的能力,一刻也不辍过,努力的去耕耘!耕耘出一畦玫瑰丛来,在那里面盼望着有点适口的收获。所以我是园丁,我愿意播种,我也愿意耕耘;我尽力的去灌溉,我盼望着有一点收获;只要一息尚存”。

谷凤田民俗文化研究轨道,与中国民俗学运动发展大势是一致的。从征集歌谣发轫,再到民间传说的研究,及传统风俗的田野作业调查。仅山东民歌他就搜集整理有两千首,后遴选400余首结集为《山东歌谣》。

谷凤田歌谣、故事和民俗事象的整理研究作品,主要发表在有着“五四时期四大副刊”之称的《京报副刊》《晨报副镌》和鲁迅大力支持的《民众》,江绍原、周作人非常支持的《民俗周刊》及《北京大学研究所国学门周刊》《国语周刊》等报刊,还有各类民间文学结集上。

如京报副刊的《运河之蛙》,晨报副镌连载的《社会问题略论》,国语周刊刊载的《美女思春》《关于山东民歌》《车夫叹》,民众文艺周刊的《山东的歌谣》《山东的乡曲》《十二月歌》《又一段崔莺莺的故事》《李调元的故事》《敬告到民间去的朋友》《跑你娘的》,北京大学研究所国学门周(月)刊的《孟姜女故事与美孟姜歌》《乾城歌阙中的孟姜女哭长城》《吴歌与山东歌谣之转变》《论近世歌谣》《崔莺莺的故事》《颜神的传说:山东博山传说之一》《济宁城隍出巡考》,民俗周刊的《王小与鸡狗鹅鸭的故事》《读过<海龙王的女儿>后》。林兰编、北新书局上世纪二三十年代出版的民间故事套书中,收录了谷凤田的《半袋烟喷香了燕赵诸邦》《姑姑苦》《麦秋节与杜鹃鸟》《徐文长的故事》《李太白的故事》《铁塔寺里的塔》等。1926年,谷凤田为广东潮州著名民俗学家林培庐《耒臿集》《李子长好画故事集》作序,还为洪为法所编民间情歌集《莲子集》提供诸多资料。

其中,《济宁城隍出巡考》分为:城隍为什么要出巡、城隍出巡的日期、城隍出巡时所走的路线、哪位城隍神像出巡、参与城隍出巡香火会的人士、城隍出巡事前的设备、城隍出巡时的盛况、城隍出巡的靡费、城隍出巡与风俗等9节,洋洋洒洒近2万字,对作为府级谨遵朝廷规制城隍庙的供奉、祭祀、出巡等进行了全景式的论述;留存下济宁运粮河里的蛤蟆干鼓肚、李三九烟店、李白与浣笔泉、崇觉寺铁塔等济宁地域文化浓厚的风物故事,为后世留下珍贵的学术研究资料。而谷凤田将吴歌与山东歌谣比较研究的文章,开民间文学论坛运用比较法研究先河,并形成风气。

谷凤田的文学成就,主要在话剧和新诗创作方面,后世现代文学研究者论述最多。他的话剧著述和翻译创作,集中在1925年至1928年。

1925年编译《儿童短剧》,连载于《觉悟》文学副刊;《兰溪女士》(五幕悲剧),1927年由上海群众图书局出版,列为文学研究会的文学丛书;《肺病第一期》(三幕短剧)以及《情书》《闺秀》,1928年由上海泰东图书局出版;翻译诺贝尔文学奖获得者比利时梅德林克的《爱的遗留》(五幕戏剧)、《拜梨雅士与梅李三德》,由北京海音书局出版。1930年代中期,为济宁的省立第七中学的学生剧社编写话剧《五三血泪》和《笨奴》,演出引起轰动。

“五四”新文化运动影响下的话剧创作,是中国现代话剧产生的重要标志,也如新诗《女神》的出现一样,是中西文学艺术结合的产物。谷凤田顺应时代潮流的话剧创作,在当时已是名噪一时。

《兰溪女士·姜序》说:“《兰溪女士》是在新进(近)中国各剧本中可以值得欣赏而称道的剧本!这剧本的作者谷凤田君是我们中国新进(近)一位知名的作家……凤田尽力于艺术的真实态度,读过他作品的人都很承认的,虽是里面有些稍嫌粗气,究竟从真诚中流出来的,于大体上也无大妨害;正如有人讥讽宋东坡为关西大汉,那首关西大汉所讴歌出来的‘大江东’一词,仍然不失其为不朽的艺术品……凤田是很有艺术天才的人,对于戏剧是特别有情趣,现在我们虽不敢便说凤田对于戏剧已经成功,《兰溪女士》便是他成功的成绩,但是照现在已经有这样可欣赏的作品,将来的成功是可预料的!”

作序的姜华曾将《兰溪女士》拿给留美专修美术、戏剧归国不久的闻一多、余上沅看,在美就发起“国剧运动”的闻、余评价说:全剧很好,惟因剧本太长,致有小疵;稍加修正,即成完璧。

研究现代文学戏剧史的,是绕不开谷凤田的。因为谷凤田的剧作和翻译作品,是一种题材的代表,即情爱题材。因此,他创作、翻译的《爱的遗留》《兰溪女士》《情书》等自然都要有所论及——

中国现代话剧和电影奠基人之一的洪深,在《<中国新文学大系·戏剧集>导言》中说:“民国十三年以后,环境很有利于戏剧创作:学校剧团,以及小市民组织的爱美剧团,一天天增多起来了,他们都须要那可以上演的剧本;而各地的书店,因为有人购买戏剧单行本的原故,也肯刊印创作的剧集了。这里,把几个出集子的作家来说一说。张闻天的《青春之爱》和谷凤田的《兰溪女士》都是以恋爱纠纷为题材的,而两个人的立场不一样”。

中国传媒大学教授曾庆瑞,在论及中国现代文学史中“社会问题”题材戏剧创作时,评述熊佛西、丁西林在艺术上的可贵探索后说,“在现实主义的‘社会问题’剧的创作潮流里,当时也很有几位剧作家贡献了自己的剧本,都很想一显自己的身手的”。列举了陈大悲、张闻天、胡也频等10位作家的剧作,谷凤田的《兰溪女士》便在其中。

在《中华文化通志》记述中国与欧洲文化交流中比利时文学的译介时说:20世纪上半叶,译介到中国的比利时文学包括诗歌、戏剧和小说有二十余种,戏剧主要译介了梅特林克的剧作,“1927年,北京海音书局将同一剧种以《拜梨雅士与梅李三德》和《爱的遗留》两种题名同时出版,译者均是谷风田”。

中国话剧理论与历史研究会名誉会长、中国戏剧史研究专家田本相在《中国近现代戏剧史》则评说:“谷凤田的《情书》中:爱,既不是现实的对立物,也不是‘灵’的化身,而成为人生全部含义的所在。一切矛盾争斗因之而起,也因之释然。‘爱’的心声在作品中奔涌、激荡,赋予剧作炽烈而又凄厉的美的色调”“而在王统照的《死后之胜利》、白薇的《琳丽》、杨骚的《迷雏》、胡也频的《狂人》、谷凤田的《情书》等剧作中,则或是以‘美与爱’的形式,或是以直接对爱的讴歌,较为隐晦地表现出来新浪漫主义对20年代中国话剧的影响”。

谷凤田新诗创作甚丰甚佳,理应被称作:新文学运动初期的诗人,中国白话诗创作先驱者之一。1923年至1927年在《学生杂志》《文学》半月刊、《觉悟》《白露》月刊等报刊上,发表《哀列宁歌》《挣扎》《心灵的燃烧》(组诗)和《旧游记》《风雨之最》《魔力之夜》《锁不住》等三四十首,还出版诗歌集《海神》,及与丘玉麟合译童话诗集《儿童的仙境》。

新诗始自郭沫若的《女神》,由此奠定了现代诗歌基础,开创了一代诗风。品味谷凤田,似乎感受到郭沫若创作《天狗》时的那份丰富奇特的想象、豪放热烈的激情,迎面而来的也是如火山喷发的强悍、狂暴和战栗的气息。

谷凤田的散文随笔,似有丰子恺文笔之风韵。作品有《故乡琐记》《秋夜》《暑期生活在济南》《映桃轩日记抄》等数十篇,出版有散文集《良心》。小说,有《给母亲的片断》《姑母的泪痕》《疯人的疯话》等,并有短篇小说集《悲栗》、中篇小说《两只毒药杯》和翻译作品《仙女之最后》出版。

谷凤田教育方面著述尤多,出版《文章作法讲话》《儿童演说法》专著2种,发表《山东学生之暑期作业:实行到民间去的先声,农工调查,农工讲演》《一年来山东学生界之鸟瞰》《群体活动与个性发展》《国语运动与平民读书处》等文章。5年报社记者、主编的生涯里,还撰写一些职业所赋的时事短评、文学批评及书评等文章,较有影响的有《读<少年维特之烦恼>》《评蒋光赤的<新梦>》《介绍几种民间文艺周刊及其他》《介绍“苏俄的文艺论战”》《七马路上》《我对于<忆>》等。

谷凤田是怎样写作起来的?从现有资料看,应源于两封信。

一封是1923年8月20日写给杨贤江的,那年谷凤田28岁。《学生杂志》出刊了一期“学习法研究号”,他写信对该期专号的文章提出了批评。杨贤江是共产党早期青年运动领导人之一,早期传播马克思主义教育思想的教育理论家。从五四运动到1926年,除了编辑《学生杂志》外,还充分利用在大学、中学兼课的有利条件,对青年学生从处世交友、婚姻恋爱等一己琐事到国家命运、民族前途等大事,都予以热情指导与解释。杨贤江平易近人地给谷凤田回复一信,并将两人的信刊于《学生杂志》“对于学习法专号的批评及其它”分栏上,予以鼓励。

另一封是1923年8月30日写给茅盾的。茅盾,原名沈德鸿,字雁冰,五四新文化运动先驱者,中国革命文艺奠基人。1923年10月22日第93期《文学周刊》,刊登了谷凤田致雁冰和雁冰复谷凤田两封书信,交流的是“文学家与人生观”的问题,虽观点有异,却能如此心平气和地交流,无刀光剑影,切磋之言却句句金言。谷凤田说:“作者应否先确定自己对于人生的态度而后创作” ,茅盾复曰:“一个作家对于人生应得下过精深的观察,以谨严的态度,正确地描写之,初不必先自有意地定要立下一个态度也,作家大可不必先自烦扰,常虑自己作品中无一定的人生观,因为他如果对于人生下过精深的观察,他自然而然会生出一种意见,取一个态度,而且不自觉地把这种意见做了一篇作品或许多作品的中心思想,我以为如此而生而潜伏于一作品中的思想方带着作者的个性,方能使作品有异彩”。

由此通信,可以看到茅盾非常重视作家在创作过程中思想、艺术个性的作用问题,谷凤田也因与茅盾有关“文学家与人生观”的书信交流之后,在文学创作实践中显然有着不小的影响。

师友间抑或素不相识文友之间,以通讯方式交流思想观点,在民国时期蔚成风气。谷凤田与当时学者、作家、文友通讯联络很是频繁,来往信件讨论的问题,也留存下珍贵的文化资料。如上述给顾颉刚《论近世歌谣》《孟姜女故事与<美孟姜>歌》《乾城歌阙中的孟姜女哭长城》的通信,及同茅盾、杨贤江的通信,与钱玄同《关于山东民歌》、呈洪为法《“漆黑一团”的应声》、与王统照探讨有关新诗和美学问题、与朱谦之交流唯情人生观和恋爱观等通信。

相互有过文化研究和文学创作交流的皆为大家:顾颉刚——现代历史地理学和民俗学的开拓奠基者、历史学家、古史辨学派创始人,钱玄同——中国现代思想家、文学家、新文化运动的倡导者,洪为法——创造社《洪水》半月刊编辑,蒋光慈——“简直可以说是中国革命文学的开山祖”的左翼作家,朱谦之——著名历史学家、哲学家、东方学家、中外思想文化比较学家,王统照——现代作家,与郑振铎、茅盾等发起成立文学研究会,曾任中国大学教授兼出版部主任、《文学》月刊主编、山东省文联主席,俞平伯——散文家、红学家,新文学运动初期的诗人,中国白话诗创作的先驱者之一。

与顾颉刚《孟姜女故事与<美孟姜>歌》的通信,学术间交流竟如拉家常一般——

“许久就见你在各处登着征求孟姜女故事材料的启事,我也许久就想把我乡——山东济宁——的一段孟姜女万里寻夫故事写出奉上。只因在暑假期间我忙着整理山东歌谣,就没有一点余闲可以把我乡的孟姜故事写出奉上……这故事是我幼年时在母亲怀里听的。我的母亲爱好故事,幼年也是终日价请求外祖母讲故事给她听。这段故事,就是我的外祖母讲给我母亲,而我母亲又讲给我听的。我的外祖父在壮年时曾以私事到过长城,在那里他也听说有人传说孟姜的故事,因此我的母亲对我讲着更觉有趣……”

“此外,我乡还有流行的一种小调式的孟姜故事,名字叫作《美孟姜》。我在家常听我姑母唱,但因为它是歌体的,我一时记不清了,所以不便写寄。以后我回到家去,还当调查写出奉上的”。

当时谷凤田还在济南省立一师读书,只是将孔孟之乡版本的孟姜女故事记述给顾颉刚,后又整理惠寄了《美孟姜》小调。真的很庆幸,谷凤田留下了故乡的孟姜女故事和《美孟姜》小调。正如他在该信中所说:“我们中国埋藏在民众的口碑中的故事实在很多,假使我们能够开发这个富源,不仅可以帮助着我们考察各时代的民风、民性、民习,更将给与我们的文学创作上有不少的补益!”

谷凤田在1937年至1945年文学研究和创作的沉稳期里,撰写的中国各体裁文学史、现代新文化史类的著述,有《中国叙事诗通论》《中国散文通论》《中国歌谣史略》等。这3篇论文,约2万字的《中国叙事诗通论》、约2.2万字的《中国歌谣史略》,分别刊于《进德月刊》1937年第2卷第7期和第11期;《中国散文通论》1937年4月还在写作中,有否出版未详。

由上述谷凤田对民俗学创立和现代文学尤其是戏剧与新诗萌兴所做出的贡献,可以肯定地说,谷凤田对中国文化有感情,对民族传统风俗有感情,对故乡济宁有感情。他英年早逝,我们不能不对他有感情,不能不去钩沉、追思他。对这么一位在新文化运动中踏踏实实耕耘过且有着不凡贡献的人,应否多一份敬重,多一份褒奖,让后世记住这位故乡人。

生命短长,不掩光芒。光芒如炬,从天心直划到天边去……

①北京大学研究所国学门月刊②《爱的遗留》③《儿童演说法》