汶上县烈士陵园,始建于1956年,整体占地面积近2.6万平方米。1996年8月,被命名为济宁市爱国主义教育基地,2014年5月13日,被济宁市人民政府批准为市级烈士陵园。

2021年4月7日,《文化周末》记者瞻仰了这座庄严、肃穆,充满人文气息的陵园。步入大门,正前方百余米矗立着革命烈士纪念塔,两侧树影斑驳,鲜花盛开。纪念塔左侧,是著名烈士陈伯衡之墓,右侧是无名烈士墓。纪念塔后,坐落着汶上县革命烈士纪念馆。馆前两侧,苍松耸立。

据汶上县退役军人事务局党建科长何敬锋介绍,清明节期间,共有6000余名市民前来扫墓,缅怀革命英烈。汶上县退役军人事务局通过加大基础设施建设和散葬烈士墓集中管理力度,把陵园逐步建设成为了集烈士褒扬和环境优美于一体的爱国主义教育基地。

在汶上县烈士陵园,那座无名烈士公墓牵动着人们的视线。虽然这些烈士没有留下姓名,但他们为人民的解放和幸福生活浴血奋战,永远受到后人的敬仰。采访中记者听到一个故事,5名未成年的小八路在部队前进途中掉队了,不幸被敌所俘直接活埋。这5名烈士的遗体,也被移动到无名烈士墓当中。

汶上最著名的烈士,是陈伯衡。1939年3月22日,陈伯衡在指挥郑海作战中牺牲,时年33岁。2015年8月24日,经党中央、国务院批准,陈伯衡为全国著名烈士。

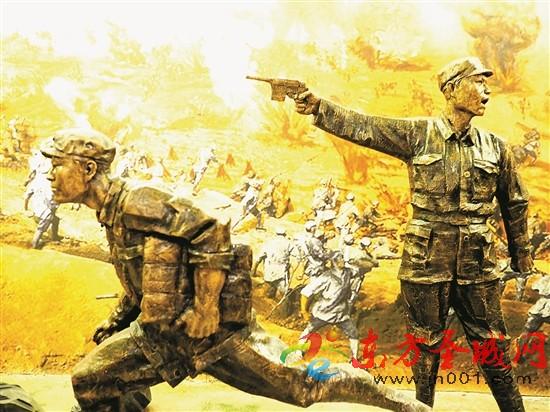

汶上县境内曾发生过“五大战役”,分别为永安寺起义、汶西歼灭战、汶南战役、解放汶上战斗和鏖战汶上城战斗。这五大战役,在汶上县烈士陵园中的革命烈士纪念馆里均有详尽展现。在纪念馆序厅,大型浮雕《汶南战役》展示了革命先烈的英雄形象和惊天地、泣鬼神的革命精神。展览分为七部分,运用雕塑、图片、文字和声、光、动手段,展示了汶上革命历史以及革命烈士的英勇事迹。

上世纪二三十年代,在饱经沧桑的大地上,汶上人民生活在水深火热之中。为寻求真理,翻身解放,共产党员丁景宇、乔海秋、单绍曾与陈伯衡、曹志尚等一批先进知识分子,在汶上搞教育,建农会,发展党员,开展党的秘密活动。汶上的党组织逐步发展壮大,带领全县军民前赴后继,英勇斗争,用鲜血和生命谱写了汶上革命斗争史上的光辉篇章。

1938年1月16日,日军进犯,汶上城沦陷。在共产党的领导下,汶上有志之士发起了永安寺起义,成立了汶上县人民抗日自卫队,点燃了汶上抗日的烽火。

1938年3月,八路军一一五师进入泰西,组建了东汶支队,在汶上、东平一带开辟抗日根据地。汶上军民先后发动了汶西歼灭战、汶南战役等重要战役。

1939年3月,八路军一一五师主力部队进入鲁西,5月陆房战斗后,留下部分主力,驻原汶上县西部地区。日军在华北推行所谓“治安肃正计划”,妄图巩固其占领区。驻扎在汶上城内的日本侵略军第三十二师团少佐长田敏江自恃装备精良,特别骄横凶狂。驻在汶西拳铺、蔡林一带的八路军一一五师部分主力,早已严阵以待,伺机歼灭敌人。

1939年8月1日约4点钟,长田敏江所属骑兵中队、步兵和汶上县警备大队等共400余人,开出汶上县城。前有汉奸和日军骑兵开道,后有马拉两门野炮压阵,中间是步兵纵队,向汶西地区进犯。途经沙河站在靳口渡河,夜宿馆驿。2日,继续向汶西进犯。八路军一一五师师部获知情报后,将建军节晚会改为战斗动员大会。经代师长陈光、政委罗荣桓周密分析,做好歼敌战斗准备,命令杨勇独立旅一团、师直特务营、骑兵连迎战日军,后派出小分队从王府集引诱和监视敌人。

8月2日9时许,敌人到达汶上西南部,八路军一一五师师部特务营二连、四连和骑兵连,在事前埋伏的阵地上,利用有利地形,从侧面向敌人猛烈射击,三四十个敌人当场毙命。八路军迅速撤出战斗,消失在青纱帐中。敌人四处追赶,未见踪影,气得暴跳如雷,随即命令其炮兵向汶上西南约一公里的独山轰击,半个多小时后,敌人不见还击,四处搜索,12时许进入独山一带驻扎。至此,敌人被牵着鼻子,一步步进入八路军的包围圈。

晚8时许,攻击开始了。担任主攻的我三营十连、十一连、十二连,从东、南、西三面向独山进攻,师部特务营二连和二营由北向南推进,形成对敌之围歼。十几支轻、重机枪和掷弹筒,向日军喷出复仇的怒火。

骑兵连首先从独山的西北部冲过独山村,十连抢占了独山制高点,其它连队也迅猛冲向敌人。日军被突如其来的火力打得懵头转向,乱作一团。长田敏江惊魂稍定之后,组织兵力轮番反扑,分若干梯队一次次进攻独山制高点,被坚守阵地的十连奋力打下去。

正当敌人继续反扑的危急时刻,十一连从背后冲入敌阵,前后突击,又一次粉碎了敌人的企图。十二连向独山东侧的土墙发起猛攻,形成了对敌人的钳形夹击。敌人见势不妙,龟缩到院内,又在轻、重机枪掩护下,与八路军争夺石灰窖,抛下一具具尸体后,又调头抢占东北方的寨围子,企图突围逃窜。

八路军发现了敌人的企图,迅速抢占了寨围子,堵住了敌人的逃路,敌军首领率残部再次突围,八路军指战员与敌人展开了白刃格斗。时过午夜,敌人死伤惨重,被迫再次退回院内。八路军部署也需相应调整,以利再战。至此,战场暂时平静。

八路军一一五师罗荣桓政委要求全体指战员,“要集中力量一鼓作气,穷追猛打,争取次日十点前,把敌全歼,结束战斗。”午夜2时许,一场围歼残敌的战斗开始了。全体指战员用手枪和手榴弹,向固守在大车店院内的守敌猛攻。

长田敏江挥舞着指挥刀,逼着敌兵再次上阵拼杀。敌人扔下一片片尸体,长田敏江肩负重伤,逃回房内。敌人预感到末日来临,掉转炮口,连续朝东平湖方向射击,妄图以炮声报信求援。

拂晓,八路军集中了十余挺轻、重机枪和掷弹筒于独山下,组成密集的火力网,向龟缩在大车院内的残敌猛烈射击。陈光代师长亲临前沿阵地指挥,班长曹大顺带领5名战士,夺取了3门大炮。三营长刘阳初率一个突击队,冲到大车院,从屋顶和窗口向屋内敌人轰击。随着爆炸声,日军的嚎叫声消失了,立即有几个汉奸出来高喊饶命,又有两名日军缴械投降。东方发亮时,战斗顺利结束。

汶西歼灭战毙敌300余人,俘日军24名,缴获野炮2门,九二式步兵炮1门,掷弹筒两具,轻、重机枪15挺,步枪150余支,战马50余匹,其它战利品一宗。战斗中,汶上县地方武装白玉普在外围围歼残敌,有力配合了战斗。这次战斗,全歼日军1个大队,被八路军总部嘉誉为“模范的歼灭战”。日军遭此打击后,于4日纠集日伪军5000余人,汽车、坦克100余辆,进行报复性“扫荡”,汶上县军民随即展开游击战。

日本侵略军对建立起来的抗日根据地视为眼中钉、肉中刺,不断进行清剿、扫荡,“点线控制”“全面蚕食”,实行烧光、杀光、抢光的“三光”政策。从汶上城南沿汶济公路到济宁,从昙山经过汶宁、汶兖边境到蜀山湖,从县城西北经大古墩到靳口等交通要道,大挖“封锁沟”,企图切断根据地之间的联系。我根据地军民,展开了英勇的“反封锁”斗争。

敌人在王楼设立伪五区区部,在沟头、李集、松山设立了据点,给抗日军民的活动造成了新的困难。为了粉碎日本侵略军对抗日根据地的进攻,鼓舞抗日军民的革命士气,1940年12月,泰西军分区决定发动汶南战役,由泰西军分区司令刘贤权指挥。

汶南是指东平与汶上接壤处的大汶河以南的地区,这里群众基础较好,在1938年就开辟为抗日根据地。1940年,日军对汶南实行重点扫荡,我军撤离了这一地区。随后,日本侵略者在汶南强制推行伪化活动,企图把汶南地区变成“治安区”。因此,发动汶南战役,不仅可以在军事上打击敌人,在政治上也将产生重大影响。

侵驻汶南地区的敌人总兵力,除驻东平、汶上两县的日军外,还有大汉奸王鸣绍的4个伪军中队、东平伪军中队100余人,共约500人。我军分区参战部队,主要是基干营,县大队予以配合,兵力近600人。

根据敌我双方的兵力态势,刘贤权决定先打弱敌,从彭集开刀,这里没有日军,只有伪军一个中队约60人,还有一个警备队30余人。战斗在12月23日夜晚9时打响,“陕北营”分两个梯队进攻,很快全歼守敌,只有少数几名伪军化装逃跑。汶南战役第一阶段作战首战告捷。

战役第二阶段,重点是拔除敌人的碉堡。以沟头、李集、松山3个据点为主要作战目标,仍由“陕北营”担任主攻,每连包打一个据点,全歼守敌,缴获了敌人所有武器装备及其它物资。太白山炮楼的敌人见势不好,弃点逃走。第三天,宁阳县周庄、罗山两个据点的敌人,慑于“陕北营”的威力,也撤点收缩。汶南战役连战皆捷,历时10天,计歼日伪军400余人,使泰西地区的军民人心大振,敌人惶惶不安。

为防止日伪军疯狂报复,避免重大损失,泰西军分区司令员刘贤权与地委领导研究决定,将地委、专署机关和军分区机关立即转移到平阿山区的狮猴山一带。为了掩护机关转移,刘贤权带领“陕北营”等部,在汶南地区坚持斗争,与敌周旋,牵制敌人。

1941年元旦,东平、汶上、肥城、宁阳、泰安等地的日伪军1000余人,分五路在雾夜中悄悄向我军驻地代村一带包围过来。一声沉闷的枪声报警之后,在代村西面发现了日军。

因敌情不明,刘贤权立即率队向东转移,涉过小汶河。刚到汶上县泗汶村,就和从东面围上来的日军打响。同时,在南面也发现了日军。我军处于敌东、南、西三个方面的包围中,唯独北面没有枪声。

刘贤权果断指挥部队占领吉市街,凭借街道、房屋架起机枪阻击敌人。这时发现,日军不仅出动了步兵,还出动了十几辆坦克、装甲车,并配备了拖着钢炮的汽车。

刘贤权立即动员群众,将大车、石碾、桌椅搬上街口,筑起路障。他一边指挥阻击敌人的轮番进攻,一边组织向北转移。在敌人两次冲锋的间隙,借助大雾的掩护,迅速撤出泗汶村,安全转移。

日军的坦克、汽车不能在狭小的村巷里通过,等他们绕到村北时,我军已在大雾中消失得无影无踪。日军头目看着正在燃烧的一辆坦克和一辆汽车,气得“哇哇”乱叫,沮丧地抬着尸体撤回去了。这次战斗,“陕北营”等杀伤日伪军200余人,同时也付出了沉重代价,军分区政治部副主任吴涛身负重伤,60多名战士在突围中壮烈牺牲。

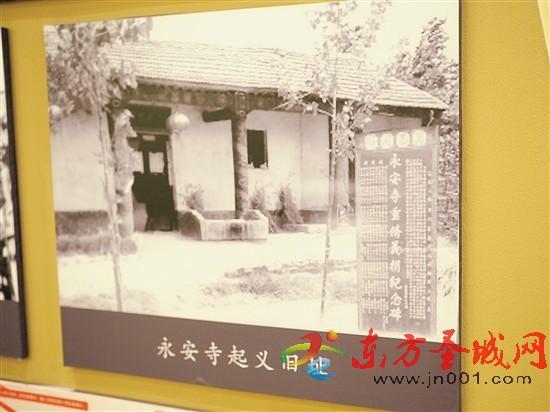

纪念馆陈列的“抗日救亡艰辛路,戎马岁月迎曙光”板块,主要展示了9次重要军事事件。其中最著名的永安寺起义,揭开了汶上军民武装抗日的序幕,是汶上县爱国志士、有志青年组织的一次反抗日本帝国主义侵略的武装暴动。

永安寺位于汶上原七区(今属梁山县)申垓村东北角,与汶上、东平、郓城、寿张四县相邻。1938年2月5日,陈伯衡、曹志尚等人在共产党员刘星的领导下,组织汶上、东平的爱国志士90余人发动了永安寺起义,建立了抗日武装——汶上县抗日自卫队,揭开了汶上军民武装抗日的序幕。

“浴血奋战歼顽敌,驰骋战场卫家乡”板块,主要展示了9次典型战例。随着抗日战争的全面胜利,汶上人民的革命历史进入解放战争时期。

日本投降后,中共汶上县委领导全县军民,与国民党进行了坚决的斗争。1946年1月,汶上第一次解放。1947年3月,国民党重点进攻解放区,汶上党政军主动撤离县城,转入农村开展游击战。张汉三尾随国民党新五军进驻县城,向人民反攻倒算。

1947年7月,华野十纵司令员宋时轮率两个师激战敌新五军,为刘邓大军南下扫清障碍。1948年7月14日,汶上全境最后解放。期间,万里、粟裕来汶上指导工作。之后,汶上人民积极开展了济南战役、淮海战役的支前运动,以及清剿残匪、土地改革、抗灾自救、稳定秩序等工作。解放战争时期,汶上军民共歼敌6200余人,全县376名英雄儿女献出了宝贵的生命。