我不懂诗,虽然认识诗人陈伟宏有些年头,却几乎从未仔细读过他的文字,直到他推出长篇小说《青镇人家》。

曾经,小河东面叫青镇,由嘉兴府管辖,对岸则是乌镇,归湖州府管辖。二十世纪五十年代初,合二为一,成为桐乡县下面的一个镇。茅盾和木心,故居均在乌镇东栅,若按以前的说法,他俩是青镇人。作者透露,最初小说依主人公名字拟定为《沈秋生》,后来改成现名。我要说,两个书名不可同日而语,“青镇人家”四字,兼具历史感、地域性、社会性,内涵无疑丰富得多。

小说反映的时代为明末清初,准确地说是从万历三十二年(1604年),到康熙五十五年(1716年)。实施剃发令时,青镇的男人们跟其他明的遗民一样,“用双手遮掩着,痛哭着离开”。曾几何时,他们的后代作为大清的子民,就“都在憧憬皇上临幸的那一刻”。此时若剪掉其长辫,估计死的心都有,这实在令人感慨。当然,作者锁定明末清初,我猜测,主要是这个时期可写的东西较多。

比如,今天桐乡市范围内,历史上最重量级的两个风云人物,恰好都出现在这个时期。一个是从祀孔庙的大儒张履祥(杨园先生),另一个是思想家吕留良。小说中,沈秋生造访吕留良,在吕氏目光的引领下,秋生亲眼目睹,提倡“晴耕雨读”的吕家塾师杨园先生,正带了弟子在田间地头跟农人探讨修剪桑树的技巧。

丰富的内容以多种形式呈现。“清廷下诏推荐博学鸿儒,浙江首推鄙人,我自然发誓不从,以死相争”。这个情况,系吕留良亲口告诉秋生。而吕留良与黄宗羲“修养那么高的两位先生之间产生龃龉,也视同路人”,则是通过吕的长子侧面介绍。青镇人士唐元竑的事迹,以大人给小孩讲故事的方式传达给读者。戏剧家洪升酒后落水客死青镇,由一个说书人讲给吃早茶的老年秋生听,最为合乎情理。另外,谢灵运在乌镇建别墅,昭明太子在乌镇读书,苏东坡游历青镇,徐霞客到访青镇,小说中都恰到好处提及。

虽是小说,也不能乱写,需考虑“一项事物在当时是否已经出现,是否已经在青镇这样一个江南小镇流行,这个事物当时怎么称谓”。这方面,作者显然做了不少功课,因而大多经得起推敲。

罂粟这个东西,六朝时就传入中国,唐朝开始种植,用于观赏及治病,所以,青镇青年徐仲秋在乡下种罂粟,并不突兀。眼镜出现于明朝中期,崇祯年间苏州即开始验光配镜,小说里有个严大师,戴着眼镜,属于正常。不幸染病的青楼女子许婉,叫秋生从抽屉取出洋人留下的一个安全套,这委实出人意料,不过,公元一千多年前,埃及人就用动物的膀胱或盲肠做成安全套用来防病。

更多的,是带有浓重地方色彩的事物。修真观、分水墩、浮澜桥、梅泾、含山、传贻书院、芽麦塌饼、槜李、定胜糕、蚕丝被、晒红烟……“杭州府把石门、炉镇、青镇一带产的菊花收罗去,只选上乘的小白菊拿来包装,逐级呈送皇上”。这个句子里有“杭”和“白菊”,却没有表述为“杭白菊”。二十世纪二十年代,安徽茶商收购桐乡产白菊,打上杭州菊庄标记销往南洋,自此才有“杭白菊”之称谓。小说作者还是相当严谨的。至于榨菜和姑嫂饼,那时的青镇应该还没有这两个名称,不过二者均见于作者叙述语言而非人物对话,所以无妨。

人死三十五天,俗称“五七”,要给粽子“解结”,代表解除生前怨结;首次去某家亲戚做客,吃糖蛋碗里要剩下一个,否则难为情;做寿则“做九不做十”,六十九岁即做七十大寿,原因是,土话里“做十”听着像“做贼”。青镇习俗,不一而足。

秋生带儿子雪良出行,到石门县,探石门镇。县镇同名,有点绕;加上此前的崇德县,更复杂。三者究竟啥关系?康熙元年,为避太宗崇德之年号,因域内有石门镇,改崇德县为石门县。由于跟湖南石门县重名,民国时恢复崇德县,二十世纪五十年代并入桐乡县。

作者早年担任过留良乡党委书记,对乡贤吕留良当有较多关注,一代学者在其小说出场,顺理成章。作者在电台和电视台均客串过节目主持人,一口标准的普通话,却在书里使用不少方言。诸多本地元素的有机植入,使得长篇小说《青镇人家》地域特色明显,写作者对家乡的深情,也就体现得淋漓尽致。

顾家姑娘、桂玉、秀梅,是小说里的三个好女人。顾家姑娘个性洋溢甚至有一丝现代气息,其形象一度光彩照人;桂玉相夫教子,夫唱妇随,典型的贤妻良母;秀梅女塾师,知书达理,善解人意。我以为,少年顾姑娘、中年桂玉、晚年秀梅,三者相加,就是那个时代的完美女性。

尚志和秋生,踏实做人,造福乡里,最终都成为口碑良好的开明绅士。不过,相比于前述三位女子,这两个人的脾性,区分度似不高。自然,这也可以解释为,他俩是父子,儿子挺像爸。

秋生的发小徐仲秋,过于滑头,居然耍手段夺友所爱;孙子徐家峰更坏,骗取农民信任,把佃户们害得十分凄惨。我倒希望,彼时的青镇就像沈从文笔下的边城,民风淳朴,差不多每个人都心地善良。

佃户们劳作于皂林乡下。那里跟我的出生地逾桥村仅一河之隔,因此颇亲切。半个世纪前,随奶奶步行去乌镇,年幼的我表示“这么个走法死也到不了”,就是在皂林的某片桑树地。

小说总体平和,但遭拐骗儿童终获解救,徽商与绍兴人争利打斗,堪称惊险。《青镇人家》拍成影视剧的话,应该蛮好看。我很期待。

许多年前,我在湖州读师范。住对门寝室的,也是中文专业,其中就有伟宏兄。这个低我一届、小我两岁的老乡,品学兼优,一表人才,是学生会主席。即便这样,那时的我也预料不到,三十余年后,伟宏兄会捧出一部如此厚重的《青镇人家》。

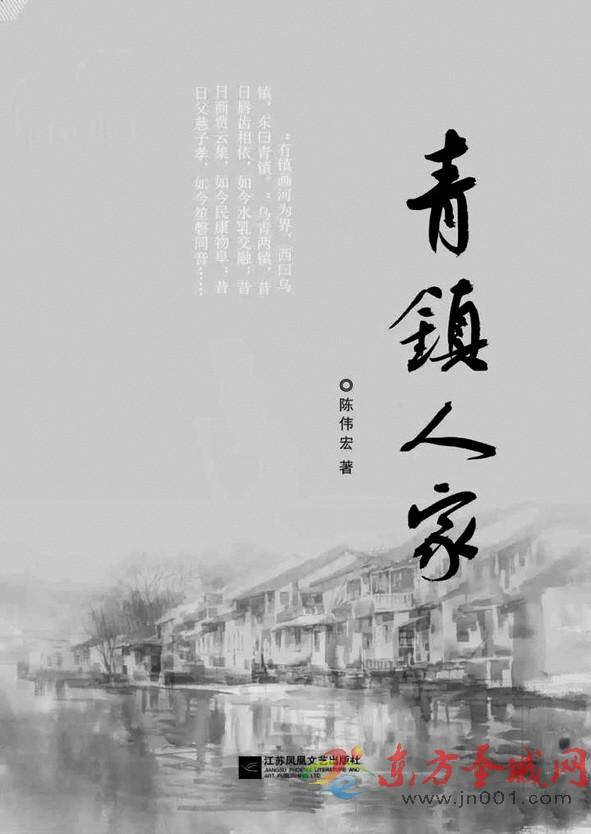

《青镇人家》 陈伟宏 著 江苏凤凰文艺出版社