原192师汽车连,是一个经过抗美援朝战火洗礼的连队。老连长牟质彬和指导员胡玉祥,都是新中国成立前入伍的老兵。我1966年底到该连蹲点,曾亲历了指导员在诉苦会上声泪俱下的感人发言。

国不富,车为贵。清一色的几十台前苏联产嘎斯车,载货只有2.5吨,却是全师的宝贝疙瘩。有的车还经历了异国硝烟的熏烤,或南下两千公里,在镇江大修厂的换件整容,人称破嘎斯,司机们却视为一朵花。那时,“像雷锋那样”就成了连队的口头禅,《学习雷锋好榜样》更是每日必唱。除了“艰苦朴素永不忘”“立场坚定斗志强”外,更多是专注在爱车、安全、节油上。

1971年底,我曾去该连代理指导员。1977年11月16日,我到该连任党支部书记,因我在机关属副营级,行政职务“指导员”前仍有个“代”字。一代八个多月,深感连队“雷锋”多多。

实践证明,倒车费油,太慢了费油,每小时超过40公里也费油。为了节油,要求所有车辆都用时速30至40公里的经济速度行进。连里还编制有两台马车,自己连队买粮买煤,都用两轮胶皮大车,不准动用汽车。

班长胡永玉行车中路遇一块大石头,他没有绕弯过去,而是下车和另一位战友把石头抬起扔入路沟。车辆摘挡停车再重新启动是费油的,连里对车公里耗油有精确的统计并排出节油标兵。他说自己费了点油,后面的军车、民车都方便了。

在节油方面,“小气”的故事比比皆是,我曾把三个真实的故事写成三首小诗。《司机的罐头盒》《开车的“老乡”》,发表在1981年1月出版的军区《前进文艺》季刊上,徐波还配了插图。说的是司机们都有个空罐头盒,在清洗化油器时,用罐头盒接住漏油再利用。另一首是“老乡”给“老乡”要汽油灌打火机,司机在两难时到百货公司买了10安瓿汽油给了自己的“老乡”。还有一首写司机推汽车的诗,发表在1988年12月4日《山东公路运输报》上,也是我连曾发生的事。这样的事,在连队屡见不鲜,主要是为了节省汽油。

那时候没有手机,有一台车至晚没归队,我和刘寅生连长都不睡觉,一直等到院内马达响、车灯亮才放心,听完司机汇报才关灯休息,雨雪天更是望车早归。

汽车连是学雷锋先进单位,会议室(荣誉室)挂满了锦旗奖状,并被沈阳军区记集体一等功。但在大礼堂开会时,我和这些五音不全的司机们,常成为师直属队拉歌攻击的对象:

“汽车连,——来一个!”

“谁指挥?——指导员!”

连里的人和车,常派到各团,甚至远在北大荒农场和西藏狮泉河国防施工帐篷旁,我们这支人员相对较少的弱势群体,《学习雷锋好榜样》总是礼堂此时的最强音!

后来,汽车连取消了马车的编制并逐步淘汰了老旧的嘎斯车,全部更新成载重4吨的国产“解放”牌大卡车。

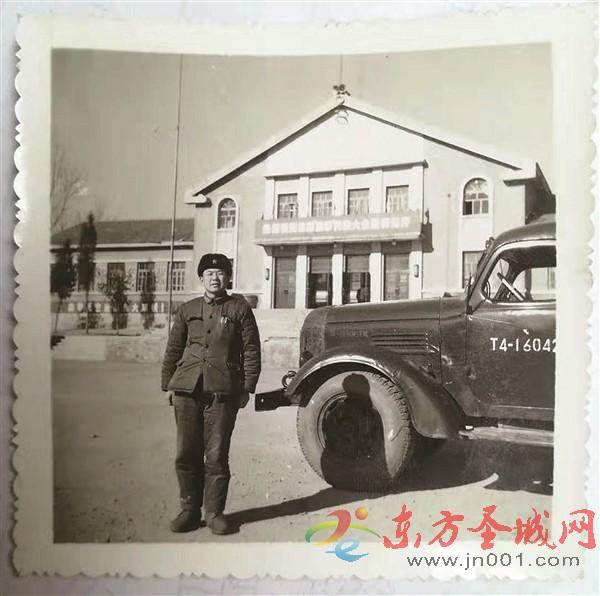

■图为我和我连的“大解放”