■本报记者 张彦彦

邹城市香城镇泉山沟村,位于香城镇驻地西北7.5公里,泉山脚下。该村依托省级美丽乡村示范村建设,大力实施人居环境提升工程,不断改善村容村貌、发展特色产业、倡树文明新风,实现了“美丽乡村”向“美丽经济”的跨越,2017年以来荣获山东省森林村居、山东省第一批美丽村居建设省级试点村、山东省乡村振兴“十百千”工程示范村、山东省乡村旅游创业之星、国家AA级旅游景区等荣誉称号,年接待游客近60万人次。

无独有偶。近年来,我市高度重视农村人居环境整治工作,以美丽乡村建设为抓手,围绕美丽乡村示范创建、村镇垃圾分类处置、无害化厕所改造等重点工作,坚持政府引导、市场参与、城乡统筹、普惠全民,启动实施了美丽乡村建设三年行动计划,全力全速推进农村人居环境整治,农村面貌和生产生活条件发生了深刻变化。我市荣获“全国人居环境范例奖”,美丽乡村工作的典型做法被中央电视台《新闻联播》《焦点访谈》等栏目进行了专题宣传报道。

科学把握美丽乡村建设节奏。坚持稳扎稳打、久久为功,连续多年持续打造,实现了农村面貌根本性变化。每年明确一个主题,从实际需求出发,2013年至今,每年明确一项重点,强力攻坚,集中突破。示范引领统筹推进,遴选确定了6个市级乡村振兴样板村,集中优势资源,重点扶持打造。目前,全市已打造完成200个美丽乡村示范村,其中省级87个、市级113个。连片推进整体打造,坚持美丽乡村建设连片成带,突出特色,打造完成了22个市级、14个县级美丽乡村示范片区,并对市、县两级示范片区实行动态管理,择优晋升,末位淘汰。从2016年起,全市规划建设了我市平原风光、滨湖水乡、滨河生态、丘陵风貌、山区景观等5条美丽乡村示范带,初步形成了具有济宁特色的美丽乡村建设示范组团。

强力推动美丽乡村基础设施建设。近年来,市财政累计投入建设资金11.8亿元,以基础设施、镇村环境卫生和绿色生态发展作为建设重点,全面提升农村生产生活环境。全市农村道路硬化里程由2012年初的1.46万公里发展到4万公里,实现了由“村村通”到“村内通”再到“户户通”的跨越。各县市区城乡供水一体化工程全面开工建设,新建、续建农村规模化水厂26处,农村自来水覆盖率达到99%,农村集中供水覆盖率达到60%。三年来,全市新造林32.3万亩,新增农田林网87万亩,村庄林木绿化率达到32.2%。

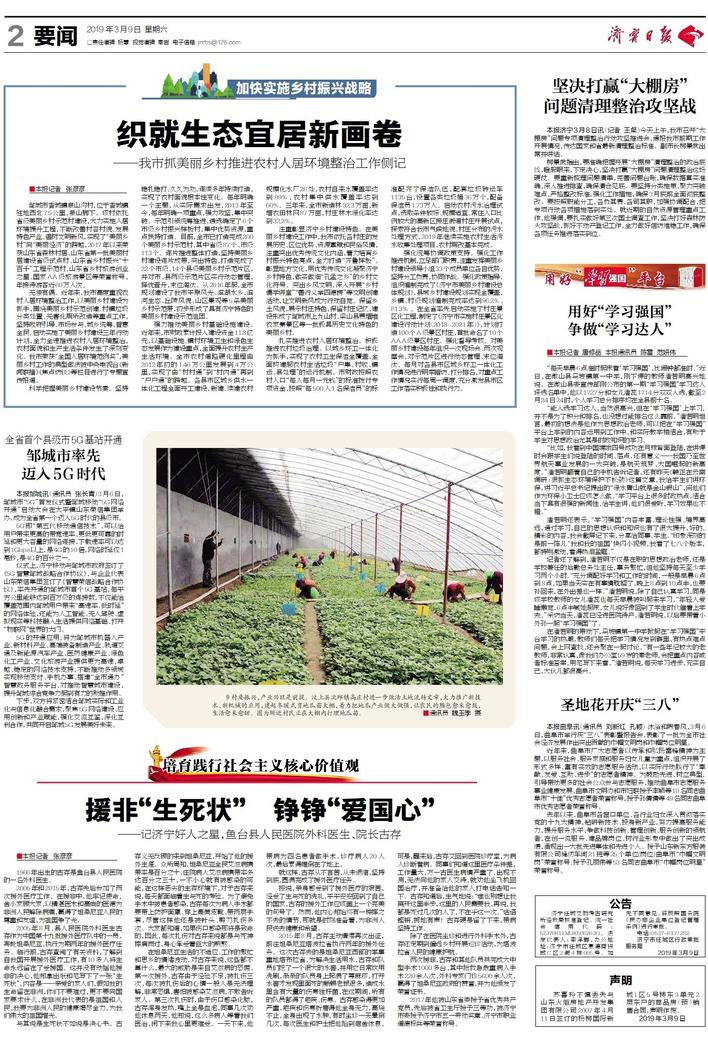

注重彰显济宁乡村建设特色。在美丽乡村建设工作中,我市依托各村庄的发展历史、区位优势、资源禀赋和民俗风情,注重突出优秀传统文化内涵,着力培育乡村振兴特色亮点,全力打造“齐鲁样板”。彰显地方文化,用优秀传统文化凝聚济宁乡村特色,做实做细“孔孟之乡”的乡村文化符号。突出乡风文明,深入开展“乡村儒学讲堂”“善行义举四德榜”等文明创建活动,让文明新风成为行动自觉。保留乡土风貌,展示村庄特色,保留村庄记忆,建设形成了邹城市上九山村、梁山县贾堌堆农家寨景区等一批极具历史文化特色的美丽乡村。

扎实推进农村人居环境整治。积极推进农村垃圾治理。以城乡环卫一体化为抓手,实现了农村卫生保洁全覆盖,全面构建起农村生活垃圾“户集、村收、镇运、县处理”的运行机制。市财政按照农村人口“每人每月一元钱”的标准拨付专项资金,按照“每500人1名保洁员”的标准配齐了保洁队伍,配套垃圾转运车1135台,设置各类垃圾桶36万个,配备保洁员1.73万人。启动农村污水治理试点,选取条件较好、规模适宜、常住人口比例较大的高新区接庄街道村庄开展试点,探索符合我市气候地貌、村庄分布的污水处理方式,2019年继续实施农村生活污水收集处理项目,农村厕改基本完成。

强化统筹协调政策支持。强化工作推进机制,立足部门职责,注重发挥美丽乡村建设领导小组33个成员单位各自优势,坚持分工负责,协同作战。强化政策指导,组织编制完成了《济宁市美丽乡村建设总体规划》,县域乡村建设规划实现全覆盖,乡镇、村级规划编制完成率达到96.2%、81.3% 。在全省率先启动实施了村庄景区化工程,制定了《济宁市实施村庄景区化建设行动计划(2018-2021年)》,计划打造100个A级景区村庄,首批命名了10个AAA级景区村庄。强化督导考核。对美丽乡村建设每年组织一次现场会、两次观摩会,对示范片区进行动态管理、末位淘汰。每月对各县市区城乡环卫一体化工作情况进行明察暗访、打分排名,对重点工作情况实行每周一调度,充分激发县市区工作落实积极性和执行力。